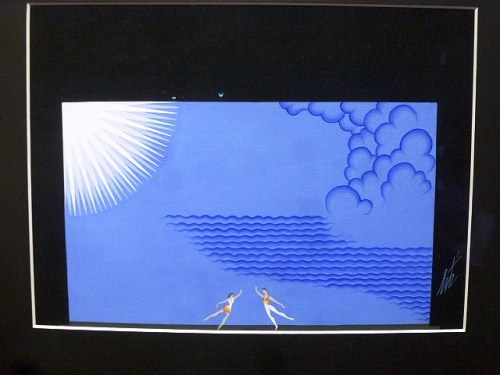

Erté. Projet de décor pour En Sol de Robbins (1975)

Le programme Robbins au ballet de l’Opéra de Paris s’est achevé le vendredi 10 novembre. En Sol (1975), In the Night (1971) et Le Concert (1956), des ballets faisant partie du répertoire récurent de l’Opéra, avaient déjà été réunis en 2008 lors de l’hommage au chorégraphe pour les dix ans de sa disparition. Ils étaient alors associés à Triade, une pièce de l’étoile montante de l’époque, aujourd’hui déchue dans la grande boutique : Benjamin Millepied.

Vos serviteurs ont vu quatre soirées de ce programme. Ils ont décidé de consacrer un article par ballet.

*

* *

Cléopold. Soirées du 26 octobre et du 1er novembre.

Cléopold. Soirées du 26 octobre et du 1er novembre.

Sur le concerto en Sol de Ravel, un chef d’œuvre curieux dans lequel deux mouvements aux syncopations jazzy encadrent un adage d’influence mozartienne, Jerome Robbins avait réglé un ballet dans le cadre d’un festival Ravel au New York City Ballet. De toutes les pièces créées pour le festival au mois de mai 1975, seuls ce ballet et le Tzigane de Balanchine ont survécu. Dès décembre 1975, ils furent représentés sur la scène de l’Opéra de Paris. Les créateurs new yorkais des deux ballets, Suzanne Farrell et Peter Martins, avaient été invités à danser avec le ballet de l’Opéra pour la première avant que Ghislaine Thesmar, la plus balanchinienne des étoiles françaises de l’époque, ne reprenne les deux ballets aux côtés de Mickaël Denard (Tzigane) et Jean Guizerix (En Sol).

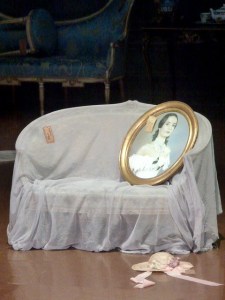

À l’occasion de cette translation à l’Opéra, le ballet, qui s’appelait à New York « Concerto in G Major », devint « En Sol » (non Concerto en Sol) et bénéficia d’une production originale. Les décors et costumes d’origine de Rouben Ter-Arutunian furent remplacés par de nouveaux par Erté, un dessinateur et créateur de costumes pour le théâtre et le music-hall depuis les années 20. Ce représentant génial du style Art Déco, inspiré aussi bien par Paul Poiret que par Léon Bakst, imagina pour l’Opéra un fond de scène bleuté évocateur où un soleil géométrique surplombe des vagues et des nuages stylisées. Les costumes du corps de ballet, essentiellement blancs pour les hommes mais relevés des motifs de vagues du décor, évoquent des costumes de bains des années folles. Cette production est aujourd’hui celle dans laquelle le ballet est dansé à New York sous le titre de « In G Major », le « Concerto » ayant été abandonné comme à Paris.

Avec son esthétique inspirée des Roaring Twenties, ses nymphettes et ses marlous de plage, En Sol pourrait avoir un petit côté « Le Train Bleu » mais le ballet, sans argument, est fort éloigné du vaudeville au centre du ballet de Cocteau et Milhaud. C’est une œuvre où Robbins pose un regard sur sa double identité de chorégraphe. Les premier et troisième mouvement tirent leur énergie de Broadway, où il a excellé, mais font également penser aux premiers opus néo classiques de Robbins comme Interplay (créé en 1945, la même année que Fancy Free) ou même The Concert (1956). Les cinq filles et les cinq garçons qui font assaut de facéties sont tout à la fois de jeunes vacanciers mais peuvent aussi bien évoquer les petits crabes que les enfants aiment taquiner dans les rochers ou les toiles de tentes et de parasols qui oscillent sous les coups du vent du large.

Le pas de deux central, qui, comme le mouvement musical est plus classique, est un joyau de partenariat. Robbins y cite son maître Balanchine – le pas de deux débute par un face à face du danseur et de la danseuse dans une diagonale jardin-cours similaire à celui de Ballet Imperial ou de Diamonds – ainsi que lui-même – le porté final est celui d’un des pas de deux d’In The Night. Lorsque je l’ai découvert en 1991, Carole Arbo sous la direction de Robbins et aux bras de Laurent Hilaire, avec ses beaux bras et ses épaulements naturels, ressemblait à ces vaillantes mais poétiques graminées qui bruissent doucement, posées sur des dunes.

* *

Mais qu’en est-il de cette reprise 2023 ?

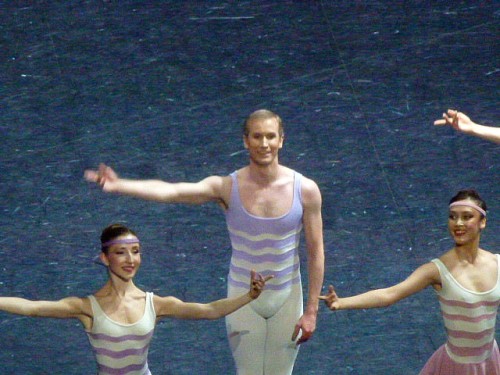

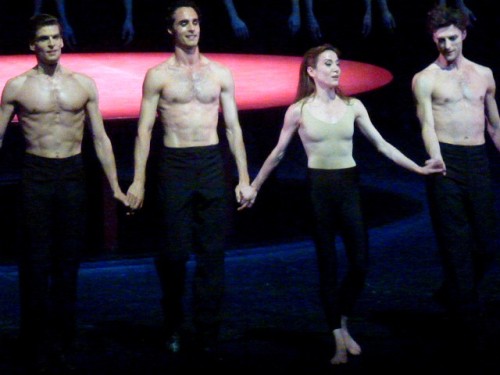

Le corps de ballet est bien réglé. Il parvient, en dépit d’une direction d’orchestre un tantinet pâteuse, à projeter l’énergie nécessaire aux deux mouvements jazzy. On apprécie particulièrement l’énergie des garçons, avec en tête Fabien Révillion et Antonio Conforti. L’énergie dégagée est roborative. Mais bien entendu, tout cela ne prend véritablement tout son sel que lorsque le couple central prend la commande du plateau.

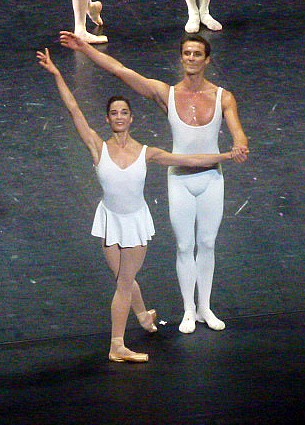

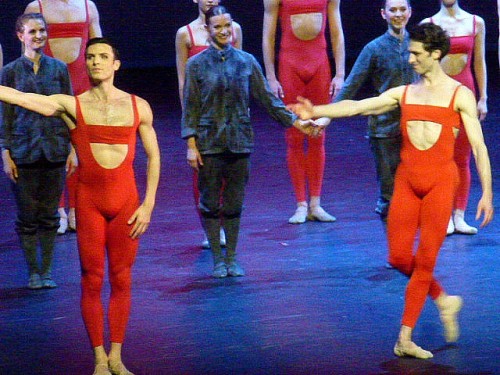

Il faudra donc attendre la deuxième soirée pour le goûter pleinement. Le 26 octobre, Hannah O’Neill et Hugo Marchand font chacun de jolies choses de leur côté – O’Neill a la ligne élégante et le décalé mutin sans être aguicheur, Marchand est sculptural et léger à la fois. Mais la rencontre entre les deux danseurs n’a pas lieu. Est-ce le fait d’une interprétation un peu trop fruitée de la part du danseur ou d’un trop grand contrôle de la part de la ballerine dans le partenariat ? En tous cas, l’adage est truffé de petits accrocs, de posés sur pointes précautionneux. C’est dommage.

Hugo Marchand et Hannah O’Neill. Soirée du 26/10

Lors de la matinée du 1er novembre, on passe dans une toute autre dimension. Amandine Albisson est une apparition royale sur la plage avec ce moelleux et cette élégance un tantinet distante qui la distinguent des autres baigneuses. Sa première scène avec les garçons a quelque chose de l’adage à la Rose dans La Belle au Bois dormant. Sa longue diagonale de coupés jetés n’est pas sans rappeler les penchés d’Aurore sur l’épaule des membres du corps de ballet à l’acte 1. Jeremy-Loup Quer est ce qu’il faut mâle et élégant. Lorsqu’il entre sur scène, on imagine bien un prince Désiré rencontrant le monde des algues et des néréides. Le grand adage, empreint d’une parfaite harmonie, se fait paisible dialogue. Les deux danseurs parviennent à créer un sentiment d’intimité. La scène devient une plage désertée de baigneurs.

À travers cette représentation, il nous était rappelé combien Robbins, chorégraphe de comédie musicale célébré, était peut-être avant tout un géant de l’idiome classique.

*

* *

Notre rédactrice anglophone a vu les mêmes soirées que Cléopold. Son ressenti général est le même que son collègue sur les distributions mais son analyse se focalise sur d’autres points.

Fenella : October 26th and November 1st.

Fenella : October 26th and November 1st.

I really liked the leads of In G Major when they danced around to Ravel’s jazzy score with the corps.

With the male corps, Hannah O’Neill seemed light and very comfortable, certain of her charm, a bit mysterious. Of all the Paris Opera dancers, she really caught the Balanchinean art of the micro-hip thrust and used it with easy grace and no vulgarity. (Remember, all of his career, Robbins remained in awe of Balanchine and was wont to quote him). My impression was of a dancer both sculptural and liquid at the same time.

Hugo Marchand was very conspicuously doing some razzamatazz, playful and jolly with the girls. He reminded me of Carpeaux’s sculpture of “La Dance,” where the Spirit of the Dance slyly eggs on his entourage to do more. But then…

While the leads had been lithe and fun when interacting with their beachmates, when they were left all alone on the bare stage for the central pas de deux… for me the magic just didn’t happen.

In his autobiography, Marchand describes his instant connection with Dorothée Gilbert and how his request to partner her was equally denied by the company director for years. Because of that, we’ve had fewer years of the symbiotic Gilbert/Marchand than we would have liked, and now, as she is about to retire, this always interesting young man is on the hunt for a new real partner.

I often do admire Hannah O’Neill the soloist. But I’m not sure this new coupling is going be “it.” Just go look up the photos on their Instagram accounts. They both look good, but whereas his hands flame out, at precisely the same microsecond hers are still curling in. What looks good and interesting in the studio – and clearly a working and respectful partnership is going on here — does not necessarily translate into a new and incandescent onstage relationship, at least for now.

Even as he gently swished his partner around, Marchand seemed too carefully precise. O’Neill lost her wry “Who Cares?” lift and umph and made shapes. Nothing seemed dangerous or unpredictable, just rehearsed.

The question that the central adagio poses is this: even if we hold hands, are you dancing around me, to me, with me, or – I wish! — as if you lived inside of me? The pas has a deceptively courtly coolness but its inbuilt sweep should work for the audience no matter what. The walking theme and then the swoops or the unexpected ooh-là-là lifts are there for the taking. But if there is no build up, no path to mirror the music’s sostenuto tension, no eager yearning to be repressed or expressed…just the elegant unfurling of two ribbons of exactly the same colour… If they don’t connect, than this ballet becomes mere eye candy.

* *

When Amandine Albisson took on the male corps (girl corps being offstage) I thought “wow now this gal is definitely not one to leave alone with your boyfriend.”

From her first entrance up until the last note Albisson, lushly afloat from tip to toe, rode on the sinuous waves of sound in luxurious synch. It was as if she had serenely stepped off of that clamshell upon which she has been perfectly and slyly balanced since 1879 in Bouguereau’s painting of Venus at the Musée d’Orsay. As in the painting a corps de ballet of naiads and tritons gazed up from the frothy waves in awe. Was she dancing or surfing? Whatever, Albisson never stopped being that goddess in motion.

As boyfriends go, an eager Jérémy Loup-Quer actively asserted his presence from the start, his hands infused with eager energy, trying to access his inner Apollo.

As opposed to the other night, here in the pas de deux everything lifted up and out. Loup-Quer gained in intensity and became increasingly attentive and magically tender. With deference and tact, each time after a lift or pose he so gently floated his precious back down to take on a new wave of movement that you couldn’t wait for the next one. Perfect partnering. While he can still go off his axis on turns as a soloist, Loup-Quer spinned his Albisson as softly as if only she knew how to re-align his body. The pin-drop silent audience held its breath throughout. I think most of us were having a flashback to a moment long ago, one where we too had once walked hand in hand with someone in quiet awe of just what was happening, on a deserted beach, just after sunset.

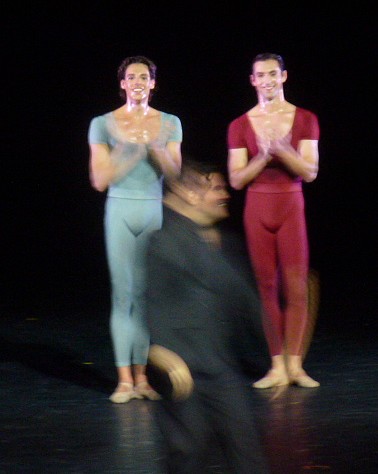

Amandine Albisson et Jeremy-Loup Ker. Matinée du 1/11

*

* *

L’ami James est indépendant. Cela lui a permis de voir deux distributions différentes de celles de ses collègues. Cet homme pressé vous en parle en coup de vent.

James : soirées du 25 octobre et du 10 novembre.

James : soirées du 25 octobre et du 10 novembre.

Lacan en aurait fait des jeux de mots, Erté en a fait un décor : il y a une relation entre la musique de Ravel et l’ensoleillement de la station balnéaire où baguenaudent les donzelles et damoiseaux d’En Sol. À la plage, chacun est en représentation, tout en affectant le naturel : tout le difficile est que cela dupe le nigaud (dans la vie sociale) et sur scène, que cela se voie, mais pas trop. À ce jeu, la seconde ballerine vue sur cette série de représentations, (Myriam Ould-Braham, 10 novembre) a un coup d’avance sur la première (Léonor Baulac, 25 octobre) : art du déhanché discret, coup d’œil qui filtre à droite et à gauche, bras délicats et mains mutines, Mlle O.-B., d’une juvénilité inentamée, concentre tous les regards. À plusieurs semaines de distance, les deux danseuses se partagent le même partenaire, Germain Louvet, qui, chaque fois, danse plus pour la salle que pour ses partenaires. Avec Mlle Baulac, le pas de deux de promenade manque de tension, tandis qu’il est chargé d’enjeux quand Myriam Ould-Braham prend les commandes. Sans doute une question d’alchimie.

En sol, costume du corps de ballet par Erté.

Dans les ballets de Maurice Béjart, il n’y a jamais eu, de l’aveu même du chorégraphe lui-même, grand-chose de novateur en termes de technique. Comme souvent, les grands moments de renouveau dans le monde du ballet ne se jouent pas sur le dépassement des limites physiques de cet art mais sur un nouvel éclairage ainsi que sur des métissages réussis. Balanchine a exploré et poussé à l’extrême le ballet symphonique déjà en germe dans la Belle au bois dormant de Tchaïkovski-Petipa tandis que Lifar poussait à ses limites les volutes décoratives des Ballets russes. Plus tard, Forsythe a ajouté la structure en boucle des enchaînements ainsi que des départs de mouvements inspirés de la kinésphère labanienne au vocabulaire du ballet.

Dans les ballets de Maurice Béjart, il n’y a jamais eu, de l’aveu même du chorégraphe lui-même, grand-chose de novateur en termes de technique. Comme souvent, les grands moments de renouveau dans le monde du ballet ne se jouent pas sur le dépassement des limites physiques de cet art mais sur un nouvel éclairage ainsi que sur des métissages réussis. Balanchine a exploré et poussé à l’extrême le ballet symphonique déjà en germe dans la Belle au bois dormant de Tchaïkovski-Petipa tandis que Lifar poussait à ses limites les volutes décoratives des Ballets russes. Plus tard, Forsythe a ajouté la structure en boucle des enchaînements ainsi que des départs de mouvements inspirés de la kinésphère labanienne au vocabulaire du ballet.

Ma première Giselle (le 3 juillet en matinée) possédait à peu près toutes les qualités qu’on attend à priori d’une Giselle. Dorothée Gilbert est une brune point trop grande avec une vivacité de bon aloi au premier acte mais aussi des pommettes légèrement creusées qui peuvent être compatible avec le modèle consomptif de l’héroïne. La délicatesse des lignes et des attaches convient parfaitement au deuxième acte.

Ma première Giselle (le 3 juillet en matinée) possédait à peu près toutes les qualités qu’on attend à priori d’une Giselle. Dorothée Gilbert est une brune point trop grande avec une vivacité de bon aloi au premier acte mais aussi des pommettes légèrement creusées qui peuvent être compatible avec le modèle consomptif de l’héroïne. La délicatesse des lignes et des attaches convient parfaitement au deuxième acte.  Le 4 juillet, avait lieu une prise de rôle bien tardive dans le rôle-titre. Alice Renavand, dont les adieux étaient programmés le 13 du même mois, est sans doute l’exemple même de tout le mal que peut faire le typecasting dans la trop courte carrière d’une artiste chorégraphique. Plutôt grande et respirant la santé, cataloguée contemporaine parce qu’après quelques années difficiles dans le corps de ballet elle a été choisie par Pina Bausch elle-même pour danser son Sacre, Alice Renavand a été peu vue dans des purs classiques. Elle a dansé

Le 4 juillet, avait lieu une prise de rôle bien tardive dans le rôle-titre. Alice Renavand, dont les adieux étaient programmés le 13 du même mois, est sans doute l’exemple même de tout le mal que peut faire le typecasting dans la trop courte carrière d’une artiste chorégraphique. Plutôt grande et respirant la santé, cataloguée contemporaine parce qu’après quelques années difficiles dans le corps de ballet elle a été choisie par Pina Bausch elle-même pour danser son Sacre, Alice Renavand a été peu vue dans des purs classiques. Elle a dansé  Pour deux petites représentations dont une matinée, Myriam Ould-Braham clôturait la saison de Giselle le 16 juillet. Les voies du seigneur sont impénétrable et on se gardera bien de chercher les raisons qui ont fait qu’une danseuse émérite,

Pour deux petites représentations dont une matinée, Myriam Ould-Braham clôturait la saison de Giselle le 16 juillet. Les voies du seigneur sont impénétrable et on se gardera bien de chercher les raisons qui ont fait qu’une danseuse émérite,  Opéra de Paris, représentations des 27 juin et 6 juillet 2022. Orchestre dirigé par Benjamin Shwartz.

Opéra de Paris, représentations des 27 juin et 6 juillet 2022. Orchestre dirigé par Benjamin Shwartz. Gageons que Fabien Révillion pourrait en remontrer à la jeune génération, s’il n’assurait déjà le rôle d’Hilarion, dansé avec l’énergie du désespoir (et une pantomime un poil moins limpide que celle de Daniel Stokes quelques jours plus tard). Hannah O’Neill, vue en Myrtha sur les deux dates, conjugue irréalité lunaire et autorité royale.

Gageons que Fabien Révillion pourrait en remontrer à la jeune génération, s’il n’assurait déjà le rôle d’Hilarion, dansé avec l’énergie du désespoir (et une pantomime un poil moins limpide que celle de Daniel Stokes quelques jours plus tard). Hannah O’Neill, vue en Myrtha sur les deux dates, conjugue irréalité lunaire et autorité royale. Au premier acte, Sae Eun Park ne semble prendre vie que quand Paul Marque la regarde : sa Giselle est comme éveillée par le désir de l’autre. C’est une option, mais qui campe le personnage du côté du terne là où l’on voudrait du charme. Du coup, on regarde plus Paul Marque, qui semble avoir gagné en présence : son visage n’est plus un masque (est-ce l’arête du nez qui est mieux dessinée ?). Mlle Park frappe toujours par un défaut de connexion organique entre les bras et le torse, et je lui trouve dans certaines diagonales un empressement a-musical (comme si elle disait, à la Ossipova : « que la musique me suive ! »). Lorsqu’au mitan de la fête, Giselle a un mini-arrêt cardiaque, la danseuse a des hoquets qui font signe vers Coppélia. Au second acte, les inflexions du cou et les bras en cloche sont très travaillés, mais le partenariat laisse froid. À certains détails, on comprend pourquoi : Mlle Park a des bras qui ne savent pas embrasser. Sa Giselle du second acte a peut-être compris le pardon, mais n’a pas l’expérience de l’amour. Et puis, la danseuse n’aide pas son partenaire : quand Dorothée Gilbert réapparaît pour un aller-retour de temps-levés-arabesque, soutenue par son acolyte, tout semble fluide et naturel, et le changement de direction en bout de course est miraculeusement aérien. Quand c’est Sae Eun Park, on voit l’effort du zigue qui porte, et rien du couple de scène n’est fusionnel. Dans un portrait récemment paru dans L’Équipe, Mlle Park nous apprend qu’elle a binge-watché Aurélie Dupont. Tout s’explique ! (6 juillet).

Au premier acte, Sae Eun Park ne semble prendre vie que quand Paul Marque la regarde : sa Giselle est comme éveillée par le désir de l’autre. C’est une option, mais qui campe le personnage du côté du terne là où l’on voudrait du charme. Du coup, on regarde plus Paul Marque, qui semble avoir gagné en présence : son visage n’est plus un masque (est-ce l’arête du nez qui est mieux dessinée ?). Mlle Park frappe toujours par un défaut de connexion organique entre les bras et le torse, et je lui trouve dans certaines diagonales un empressement a-musical (comme si elle disait, à la Ossipova : « que la musique me suive ! »). Lorsqu’au mitan de la fête, Giselle a un mini-arrêt cardiaque, la danseuse a des hoquets qui font signe vers Coppélia. Au second acte, les inflexions du cou et les bras en cloche sont très travaillés, mais le partenariat laisse froid. À certains détails, on comprend pourquoi : Mlle Park a des bras qui ne savent pas embrasser. Sa Giselle du second acte a peut-être compris le pardon, mais n’a pas l’expérience de l’amour. Et puis, la danseuse n’aide pas son partenaire : quand Dorothée Gilbert réapparaît pour un aller-retour de temps-levés-arabesque, soutenue par son acolyte, tout semble fluide et naturel, et le changement de direction en bout de course est miraculeusement aérien. Quand c’est Sae Eun Park, on voit l’effort du zigue qui porte, et rien du couple de scène n’est fusionnel. Dans un portrait récemment paru dans L’Équipe, Mlle Park nous apprend qu’elle a binge-watché Aurélie Dupont. Tout s’explique ! (6 juillet). Au soir du 29 juin, première de la distribution réunissant Dorothée Gilbert et Hugo Marchand, j’ai eu quelques minutes d’absence. En voyant un puissant Tybalt fendre l’espace, je me suis demandé : « mais qui est ce petit jeune qui danse si bien et ressemble à Mathieu Ganio, aérien sur la place du marché, terrien et viscéral dans la danse des chevaliers? ». À l’entracte, un coup d’œil à la feuille de distribution m’ôte les écailles des yeux : c’était Mathieu Ganio.

Au soir du 29 juin, première de la distribution réunissant Dorothée Gilbert et Hugo Marchand, j’ai eu quelques minutes d’absence. En voyant un puissant Tybalt fendre l’espace, je me suis demandé : « mais qui est ce petit jeune qui danse si bien et ressemble à Mathieu Ganio, aérien sur la place du marché, terrien et viscéral dans la danse des chevaliers? ». À l’entracte, un coup d’œil à la feuille de distribution m’ôte les écailles des yeux : c’était Mathieu Ganio.

James : « Qui ? Quoi ? C’est pas moi qué fé ça !»

James : « Qui ? Quoi ? C’est pas moi qué fé ça !» James : « Ah, oui, en effet.

James : « Ah, oui, en effet.

Le 7 décembre, Léonore Baulac s’essayait au rôle de Marguerite. On ne pouvait imaginer danseuse plus différente que celles dont nous avons pris l’habitude et qui sont en quelque sorte « commandées » par la créatrice du rôle, Marcia Haydée. Mademoiselle Baulac est très juvénile. Il aurait été dangereux d’essayer de portraiturer une Marguerite Gautier plus âgée que son Armand. Ses dernières interprétations en patchwork, depuis son étoilat, laissaient craindre qu’elle aurait pris cette option. Heureusement, mis à part peut-être la première variation au théâtre, un peu trop conduite et sèche, elle prend, avec son partenaire Mathieu Ganio, l’option qui lui convient le mieux : celle de la jeunesse de l’héroïne de Dumas-fils (dont le modèle,

Le 7 décembre, Léonore Baulac s’essayait au rôle de Marguerite. On ne pouvait imaginer danseuse plus différente que celles dont nous avons pris l’habitude et qui sont en quelque sorte « commandées » par la créatrice du rôle, Marcia Haydée. Mademoiselle Baulac est très juvénile. Il aurait été dangereux d’essayer de portraiturer une Marguerite Gautier plus âgée que son Armand. Ses dernières interprétations en patchwork, depuis son étoilat, laissaient craindre qu’elle aurait pris cette option. Heureusement, mis à part peut-être la première variation au théâtre, un peu trop conduite et sèche, elle prend, avec son partenaire Mathieu Ganio, l’option qui lui convient le mieux : celle de la jeunesse de l’héroïne de Dumas-fils (dont le modèle,

Le 14 décembre, c’était au tour de Laura Hecquet d’aborder le rôle de la courtisane au grand cœur de Dumas. Plus grande courtisane que dans « la virginité du vice », un soupçon maniérée, la Marguerite de Laura Hecquet se sait sur la fin. Elle est plus rouée aussi dans la première scène au théâtre. Le grand pas de deux en mauve est plus fait de vas-et-viens, d’abandons initiés suivis de reculs. Laura-Marguerite voudrait rester sur les bords du précipice au fond duquel elle se laisse entraîner. Florian Magnenet est plus virulent, plus ombrageux que Mathieu Ganio. Sa première entrée, durant la scène de vente aux enchères, est très belle. Il se présente, essoufflé par une course échevelée dans Paris. Son évanouissement est autant le fait de l’émotion que de l’épuisement physique. On retrouvera cette même qualité des courses au moment de la lecture de la lettre de rupture : très sec, avec l’énergie il courre de part et d’autres de la scène d’une manière très réaliste. Son mouvement parait désarticulé par la fatigue. A l’inverse, Magnenet a dans la scène au bois des marches de somnambule. Plus que sa partenaire, il touche par son hébétude.

Le 14 décembre, c’était au tour de Laura Hecquet d’aborder le rôle de la courtisane au grand cœur de Dumas. Plus grande courtisane que dans « la virginité du vice », un soupçon maniérée, la Marguerite de Laura Hecquet se sait sur la fin. Elle est plus rouée aussi dans la première scène au théâtre. Le grand pas de deux en mauve est plus fait de vas-et-viens, d’abandons initiés suivis de reculs. Laura-Marguerite voudrait rester sur les bords du précipice au fond duquel elle se laisse entraîner. Florian Magnenet est plus virulent, plus ombrageux que Mathieu Ganio. Sa première entrée, durant la scène de vente aux enchères, est très belle. Il se présente, essoufflé par une course échevelée dans Paris. Son évanouissement est autant le fait de l’émotion que de l’épuisement physique. On retrouvera cette même qualité des courses au moment de la lecture de la lettre de rupture : très sec, avec l’énergie il courre de part et d’autres de la scène d’une manière très réaliste. Son mouvement parait désarticulé par la fatigue. A l’inverse, Magnenet a dans la scène au bois des marches de somnambule. Plus que sa partenaire, il touche par son hébétude.

Le 19 décembre au soir, Amandine Albisson et Audric Bezard faisaient leur entrée dans la Dame aux camélias. Et on a assisté à ce qui sans doute aura été la plus intime, la plus passionnée, la plus absolument satisfaisante des incarnations du couple cette saison. Pour son entrée dans la scène de vente aux enchères, Bezard halète d’émotion. Sa souffrance est réellement palpable. On admire la façon dont cet Armand brisé qui tourne le dos au public se mue sans transition, s’étant retourné durant le changement à vue vers la scène au théâtre, en jeune homme insouciant. Au milieu d’un groupe d’amis bien choisis – Axel Ibot, Gaston incisif et plein d’humour, Sandrine Westermann, Prudence délicieusement vulgaire, Adrien Couvez, comte de N., comique à tendance masochiste et Charlotte Ranson, capiteuse en Olympe – Amandine Albisson est, dès le début, plus une ballerine célébrée (peut être une Fanny Elssler) jouant de son charme, élégante et aguicheuse à la fois, qu’une simple courtisane. Le contraste est d’autant plus frappant que celle qui devrait jouer une danseuse, Sae Eun Park, ne brille que par son insipidité. Dommage pour Fabien Révillion dont la ligne s’accorde bien à celle d’Audric Bezard dans les confrontations Armand-Des Grieux.

Le 19 décembre au soir, Amandine Albisson et Audric Bezard faisaient leur entrée dans la Dame aux camélias. Et on a assisté à ce qui sans doute aura été la plus intime, la plus passionnée, la plus absolument satisfaisante des incarnations du couple cette saison. Pour son entrée dans la scène de vente aux enchères, Bezard halète d’émotion. Sa souffrance est réellement palpable. On admire la façon dont cet Armand brisé qui tourne le dos au public se mue sans transition, s’étant retourné durant le changement à vue vers la scène au théâtre, en jeune homme insouciant. Au milieu d’un groupe d’amis bien choisis – Axel Ibot, Gaston incisif et plein d’humour, Sandrine Westermann, Prudence délicieusement vulgaire, Adrien Couvez, comte de N., comique à tendance masochiste et Charlotte Ranson, capiteuse en Olympe – Amandine Albisson est, dès le début, plus une ballerine célébrée (peut être une Fanny Elssler) jouant de son charme, élégante et aguicheuse à la fois, qu’une simple courtisane. Le contraste est d’autant plus frappant que celle qui devrait jouer une danseuse, Sae Eun Park, ne brille que par son insipidité. Dommage pour Fabien Révillion dont la ligne s’accorde bien à celle d’Audric Bezard dans les confrontations Armand-Des Grieux.

La Sylphide. Lacotte-Taglioni. Ballet de l’Opéra de Paris. Représentations des 7 et 15 juillet 2017 (Albisson-Marchand / Baulac-Louvet). Pas-de-deux écossais (5-7-10-15 juillet).

La Sylphide. Lacotte-Taglioni. Ballet de l’Opéra de Paris. Représentations des 7 et 15 juillet 2017 (Albisson-Marchand / Baulac-Louvet). Pas-de-deux écossais (5-7-10-15 juillet).