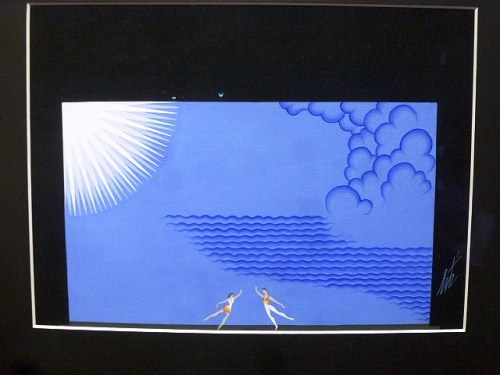

Erté. Projet de décor pour En Sol de Robbins (1975)

Le programme Robbins au ballet de l’Opéra de Paris s’est achevé le vendredi 10 novembre. En Sol (1975), In the Night (1971) et Le Concert (1956), des ballets faisant partie du répertoire récurent de l’Opéra, avaient déjà été réunis en 2008 lors de l’hommage au chorégraphe pour les dix ans de sa disparition. Ils étaient alors associés à Triade, une pièce de l’étoile montante de l’époque, aujourd’hui déchue dans la grande boutique : Benjamin Millepied.

Vos serviteurs ont vu quatre soirées de ce programme. Ils ont décidé de consacrer un article par ballet.

*

* *

Cléopold. Soirées du 26 octobre et du 1er novembre.

Cléopold. Soirées du 26 octobre et du 1er novembre.

Sur le concerto en Sol de Ravel, un chef d’œuvre curieux dans lequel deux mouvements aux syncopations jazzy encadrent un adage d’influence mozartienne, Jerome Robbins avait réglé un ballet dans le cadre d’un festival Ravel au New York City Ballet. De toutes les pièces créées pour le festival au mois de mai 1975, seuls ce ballet et le Tzigane de Balanchine ont survécu. Dès décembre 1975, ils furent représentés sur la scène de l’Opéra de Paris. Les créateurs new yorkais des deux ballets, Suzanne Farrell et Peter Martins, avaient été invités à danser avec le ballet de l’Opéra pour la première avant que Ghislaine Thesmar, la plus balanchinienne des étoiles françaises de l’époque, ne reprenne les deux ballets aux côtés de Mickaël Denard (Tzigane) et Jean Guizerix (En Sol).

À l’occasion de cette translation à l’Opéra, le ballet, qui s’appelait à New York « Concerto in G Major », devint « En Sol » (non Concerto en Sol) et bénéficia d’une production originale. Les décors et costumes d’origine de Rouben Ter-Arutunian furent remplacés par de nouveaux par Erté, un dessinateur et créateur de costumes pour le théâtre et le music-hall depuis les années 20. Ce représentant génial du style Art Déco, inspiré aussi bien par Paul Poiret que par Léon Bakst, imagina pour l’Opéra un fond de scène bleuté évocateur où un soleil géométrique surplombe des vagues et des nuages stylisées. Les costumes du corps de ballet, essentiellement blancs pour les hommes mais relevés des motifs de vagues du décor, évoquent des costumes de bains des années folles. Cette production est aujourd’hui celle dans laquelle le ballet est dansé à New York sous le titre de « In G Major », le « Concerto » ayant été abandonné comme à Paris.

Avec son esthétique inspirée des Roaring Twenties, ses nymphettes et ses marlous de plage, En Sol pourrait avoir un petit côté « Le Train Bleu » mais le ballet, sans argument, est fort éloigné du vaudeville au centre du ballet de Cocteau et Milhaud. C’est une œuvre où Robbins pose un regard sur sa double identité de chorégraphe. Les premier et troisième mouvement tirent leur énergie de Broadway, où il a excellé, mais font également penser aux premiers opus néo classiques de Robbins comme Interplay (créé en 1945, la même année que Fancy Free) ou même The Concert (1956). Les cinq filles et les cinq garçons qui font assaut de facéties sont tout à la fois de jeunes vacanciers mais peuvent aussi bien évoquer les petits crabes que les enfants aiment taquiner dans les rochers ou les toiles de tentes et de parasols qui oscillent sous les coups du vent du large.

Le pas de deux central, qui, comme le mouvement musical est plus classique, est un joyau de partenariat. Robbins y cite son maître Balanchine – le pas de deux débute par un face à face du danseur et de la danseuse dans une diagonale jardin-cours similaire à celui de Ballet Imperial ou de Diamonds – ainsi que lui-même – le porté final est celui d’un des pas de deux d’In The Night. Lorsque je l’ai découvert en 1991, Carole Arbo sous la direction de Robbins et aux bras de Laurent Hilaire, avec ses beaux bras et ses épaulements naturels, ressemblait à ces vaillantes mais poétiques graminées qui bruissent doucement, posées sur des dunes.

* *

Mais qu’en est-il de cette reprise 2023 ?

Le corps de ballet est bien réglé. Il parvient, en dépit d’une direction d’orchestre un tantinet pâteuse, à projeter l’énergie nécessaire aux deux mouvements jazzy. On apprécie particulièrement l’énergie des garçons, avec en tête Fabien Révillion et Antonio Conforti. L’énergie dégagée est roborative. Mais bien entendu, tout cela ne prend véritablement tout son sel que lorsque le couple central prend la commande du plateau.

Il faudra donc attendre la deuxième soirée pour le goûter pleinement. Le 26 octobre, Hannah O’Neill et Hugo Marchand font chacun de jolies choses de leur côté – O’Neill a la ligne élégante et le décalé mutin sans être aguicheur, Marchand est sculptural et léger à la fois. Mais la rencontre entre les deux danseurs n’a pas lieu. Est-ce le fait d’une interprétation un peu trop fruitée de la part du danseur ou d’un trop grand contrôle de la part de la ballerine dans le partenariat ? En tous cas, l’adage est truffé de petits accrocs, de posés sur pointes précautionneux. C’est dommage.

Hugo Marchand et Hannah O’Neill. Soirée du 26/10

Lors de la matinée du 1er novembre, on passe dans une toute autre dimension. Amandine Albisson est une apparition royale sur la plage avec ce moelleux et cette élégance un tantinet distante qui la distinguent des autres baigneuses. Sa première scène avec les garçons a quelque chose de l’adage à la Rose dans La Belle au Bois dormant. Sa longue diagonale de coupés jetés n’est pas sans rappeler les penchés d’Aurore sur l’épaule des membres du corps de ballet à l’acte 1. Jeremy-Loup Quer est ce qu’il faut mâle et élégant. Lorsqu’il entre sur scène, on imagine bien un prince Désiré rencontrant le monde des algues et des néréides. Le grand adage, empreint d’une parfaite harmonie, se fait paisible dialogue. Les deux danseurs parviennent à créer un sentiment d’intimité. La scène devient une plage désertée de baigneurs.

À travers cette représentation, il nous était rappelé combien Robbins, chorégraphe de comédie musicale célébré, était peut-être avant tout un géant de l’idiome classique.

*

* *

Notre rédactrice anglophone a vu les mêmes soirées que Cléopold. Son ressenti général est le même que son collègue sur les distributions mais son analyse se focalise sur d’autres points.

Fenella : October 26th and November 1st.

Fenella : October 26th and November 1st.

I really liked the leads of In G Major when they danced around to Ravel’s jazzy score with the corps.

With the male corps, Hannah O’Neill seemed light and very comfortable, certain of her charm, a bit mysterious. Of all the Paris Opera dancers, she really caught the Balanchinean art of the micro-hip thrust and used it with easy grace and no vulgarity. (Remember, all of his career, Robbins remained in awe of Balanchine and was wont to quote him). My impression was of a dancer both sculptural and liquid at the same time.

Hugo Marchand was very conspicuously doing some razzamatazz, playful and jolly with the girls. He reminded me of Carpeaux’s sculpture of “La Dance,” where the Spirit of the Dance slyly eggs on his entourage to do more. But then…

While the leads had been lithe and fun when interacting with their beachmates, when they were left all alone on the bare stage for the central pas de deux… for me the magic just didn’t happen.

In his autobiography, Marchand describes his instant connection with Dorothée Gilbert and how his request to partner her was equally denied by the company director for years. Because of that, we’ve had fewer years of the symbiotic Gilbert/Marchand than we would have liked, and now, as she is about to retire, this always interesting young man is on the hunt for a new real partner.

I often do admire Hannah O’Neill the soloist. But I’m not sure this new coupling is going be “it.” Just go look up the photos on their Instagram accounts. They both look good, but whereas his hands flame out, at precisely the same microsecond hers are still curling in. What looks good and interesting in the studio – and clearly a working and respectful partnership is going on here — does not necessarily translate into a new and incandescent onstage relationship, at least for now.

Even as he gently swished his partner around, Marchand seemed too carefully precise. O’Neill lost her wry “Who Cares?” lift and umph and made shapes. Nothing seemed dangerous or unpredictable, just rehearsed.

The question that the central adagio poses is this: even if we hold hands, are you dancing around me, to me, with me, or – I wish! — as if you lived inside of me? The pas has a deceptively courtly coolness but its inbuilt sweep should work for the audience no matter what. The walking theme and then the swoops or the unexpected ooh-là-là lifts are there for the taking. But if there is no build up, no path to mirror the music’s sostenuto tension, no eager yearning to be repressed or expressed…just the elegant unfurling of two ribbons of exactly the same colour… If they don’t connect, than this ballet becomes mere eye candy.

* *

When Amandine Albisson took on the male corps (girl corps being offstage) I thought “wow now this gal is definitely not one to leave alone with your boyfriend.”

From her first entrance up until the last note Albisson, lushly afloat from tip to toe, rode on the sinuous waves of sound in luxurious synch. It was as if she had serenely stepped off of that clamshell upon which she has been perfectly and slyly balanced since 1879 in Bouguereau’s painting of Venus at the Musée d’Orsay. As in the painting a corps de ballet of naiads and tritons gazed up from the frothy waves in awe. Was she dancing or surfing? Whatever, Albisson never stopped being that goddess in motion.

As boyfriends go, an eager Jérémy Loup-Quer actively asserted his presence from the start, his hands infused with eager energy, trying to access his inner Apollo.

As opposed to the other night, here in the pas de deux everything lifted up and out. Loup-Quer gained in intensity and became increasingly attentive and magically tender. With deference and tact, each time after a lift or pose he so gently floated his precious back down to take on a new wave of movement that you couldn’t wait for the next one. Perfect partnering. While he can still go off his axis on turns as a soloist, Loup-Quer spinned his Albisson as softly as if only she knew how to re-align his body. The pin-drop silent audience held its breath throughout. I think most of us were having a flashback to a moment long ago, one where we too had once walked hand in hand with someone in quiet awe of just what was happening, on a deserted beach, just after sunset.

Amandine Albisson et Jeremy-Loup Ker. Matinée du 1/11

*

* *

L’ami James est indépendant. Cela lui a permis de voir deux distributions différentes de celles de ses collègues. Cet homme pressé vous en parle en coup de vent.

James : soirées du 25 octobre et du 10 novembre.

James : soirées du 25 octobre et du 10 novembre.

Lacan en aurait fait des jeux de mots, Erté en a fait un décor : il y a une relation entre la musique de Ravel et l’ensoleillement de la station balnéaire où baguenaudent les donzelles et damoiseaux d’En Sol. À la plage, chacun est en représentation, tout en affectant le naturel : tout le difficile est que cela dupe le nigaud (dans la vie sociale) et sur scène, que cela se voie, mais pas trop. À ce jeu, la seconde ballerine vue sur cette série de représentations, (Myriam Ould-Braham, 10 novembre) a un coup d’avance sur la première (Léonor Baulac, 25 octobre) : art du déhanché discret, coup d’œil qui filtre à droite et à gauche, bras délicats et mains mutines, Mlle O.-B., d’une juvénilité inentamée, concentre tous les regards. À plusieurs semaines de distance, les deux danseuses se partagent le même partenaire, Germain Louvet, qui, chaque fois, danse plus pour la salle que pour ses partenaires. Avec Mlle Baulac, le pas de deux de promenade manque de tension, tandis qu’il est chargé d’enjeux quand Myriam Ould-Braham prend les commandes. Sans doute une question d’alchimie.

En sol, costume du corps de ballet par Erté.

Avec le programme Balanchine-Robbins-Cherkaoui/Jalet, c’est Benji-New York City Ballet qui s’exprime. Les soirées unifiées par le choix d’un compositeur – ici, Maurice Ravel – mais illustrée par des chorégraphes différents sont monnaie courante depuis l’époque de Balanchine dans cette compagnie.

Avec le programme Balanchine-Robbins-Cherkaoui/Jalet, c’est Benji-New York City Ballet qui s’exprime. Les soirées unifiées par le choix d’un compositeur – ici, Maurice Ravel – mais illustrée par des chorégraphes différents sont monnaie courante depuis l’époque de Balanchine dans cette compagnie.

Avec le programme Cunningham-Forsythe, le ballet de l’Opéra est accommodé à la sauce Benji-LA Dance Project. Paradoxalement, ce placage fonctionne mieux en tant que soirée. Les deux chorégraphes font partie intégrante de l’histoire de la maison et les pièces choisies, emblématiques, sont des additions de choix au répertoire.

Avec le programme Cunningham-Forsythe, le ballet de l’Opéra est accommodé à la sauce Benji-LA Dance Project. Paradoxalement, ce placage fonctionne mieux en tant que soirée. Les deux chorégraphes font partie intégrante de l’histoire de la maison et les pièces choisies, emblématiques, sont des additions de choix au répertoire.