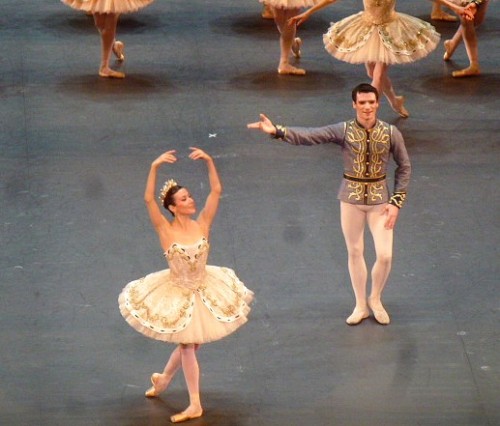

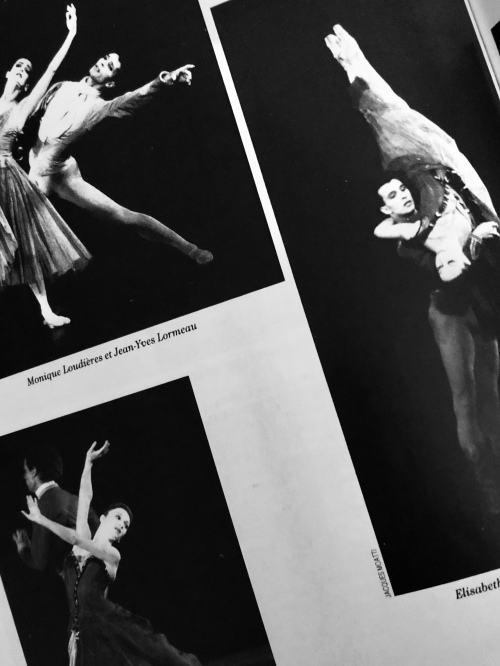

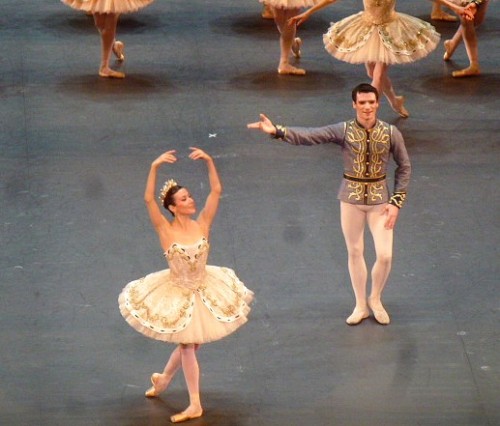

Nomination. Le couple étoilé de Ballet impérial. Hannah O’Neill et Marc Moreau. 2 mars 2023

Commençons, une fois n’est pas coutume, par l’épilogue. Ma dernière soirée Balanchine de cette saison s’est achevée par une double nomination d’étoile. De manière assez inusitée, Alexander Neef et José Martinez sont montés sur scène à la mi-temps du programme. Le premier a annoncé d’abord la nomination étoile d’Hannah O’Neill puis, celle de Marc Moreau, les interprètes des deux rôles solistes principaux de Ballet impérial. Si la nomination de Mlle O’Neill était attendue depuis quelques temps et arrive presque tardivement, celle de Marc Moreau était une surprise. Le danseur est un vétéran de la compagnie qui a assez longtemps stagné dans la classe des quadrilles puis des sujets avant de passer premier danseur en 2019. Il y avait quelque chose d’émouvant à voir l’incrédulité puis l’effondrement joyeux du danseur à cette annonce. J’en ai presque oublié que je n’ai pas été tendre avec Moreau ces deux dernières saisons que ce soit dans Rhapsody d’Ashton, dans le Lac ou très récemment dans le soliste à la Mazurka d’Etudes. Marc Moreau est un excellent danseur mais, ces derniers temps, j’ai trouvé qu’il mettait beaucoup de pression et de contrainte dans sa danse dès qu’on lui confiait un rôle purement classique. C’est le syndrome, très Opéra de Paris, des danseurs qu’on laisse trop attendre et qui deviennent leur propre et impitoyable censeur. Cette nomination est donc à double tranchant. Soit elle libère enfin l’artiste (qui a montré l’année dernière ses qualités dans Obéron du Songe de Balanchine), soit elle finit de le contraindre. Et Marc Moreau n’a pas énormément de temps d’étoilat avant la date fatidique de la retraite à l’Opéra. On lui souhaite le meilleur.

*

* *

Cette double nomination aura mis quelques étoiles dans un programme bien peu étincelant par ailleurs.

Il présentait pourtant deux entrées au répertoire et donc deux nouvelles productions de ballet par le maître incontesté de la danse néoclassique au XXe siècle. Mais on peut se demander si ces additions étaient absolument indispensables…

Ballet impérial. Pose finale. 16 février 2023.

Ballet impérial est un Balanchine de la première heure américaine. Il a été créé en 1941 pour l’American Ballet, alors toute jeune compagnie. Mais pour être un « early Balanchine », Ballet impérial est-il pour autant un chef-d’œuvre ? Disons plutôt qu’il a un intérêt historique. À l’époque de sa création, il fut ressenti comme très moderne. Le ballet symphonique, dont Léonide Massine était alors le grand représentant, avait le vent en poupe. Mais à la différence de Massine qui était tenté par l’illustration des programmes d’intention des compositeurs (comme dans la Symphonie fantastique de Berlioz), Balanchine proposait un ballet presque sans argument qui réagissait uniquement à la musique. De plus, en dépit de l’utilisation des oripeaux traditionnels du ballet (tutus-diadèmes pour les filles et casaques militaires-collants pour les garçons), le chorégraphe a truffé son ballet de petites incongruités qui marquent la rétine. Ainsi, la ballerine principale, placée en face de son partenaire qui avance, recule en sautillés sur pointe arabesque. À un moment, elle fait de petits temps levés en attitude croisée face à la salle qu’elle répète en remontant la pente de scène et dos au public. La deuxième soliste féminine, pendant un pas de trois avec deux garçons, est entrainée par ces derniers dans une promenade sur pointe en dehors. Les danseurs font alternativement des grands jetés tout en continuant à la faire tourner sur son axe.

* *

Alors pourquoi ce ballet n’entraine-t-il pas mon adhésion ? C’est qu’en dépit de ses qualités additionnées, Ballet impérial souffre d’un cruel défaut de structure, un peu à l’image du concerto n°2 pour Piano de Tchaïkovski sur lequel il est réglé. Le long premier mouvement, Allegro Brillante, commence d’une manière tonitruante et dévoile d’emblée toute la masse orchestrale avant de s’apaiser et d’additionner les thèmes. De même, Balanchine montre d’emblée l’ensemble de la compagnie. Au lever du rideau, huit garçons et huit filles placés en diagonale se font face. Après une révérence, huit autres danseuses entrent sur scène. Moins de trois minutes se sont écoulées et on a vu tout ce qu’il y avait à voir. Les ballabiles, habituellement point d’orgue dans les grands classiques et néoclassiques, se succèdent de manière monotone. À la fin de l’Allegro Brillante, la pose finale laisse penser que le ballet est teminé. Or il reste encore deux mouvements à venir. Ballet impérial est une œuvre sans montée d’intensité. Au bout d’un moment, l’attention s’effiloche. On se prend à faire la liste des inventions visuelles que Balanchine a réutilisées plus tard dans ses vrais chefs-d’œuvres.

Un autre problème vient aggraver encore ce manque de structure : la production. En effet, de 1941 à 1973, ballet impérial évoquait la Russie de Catherine II. Dans certaines productions, la Ballerine principale portait même une écharpe de soie censée être très régalienne, et lui donnant occasionnellement un petit côté « miss ». Il y avait un décor représentant les bords de la Neva à Saint Petersbourg. Mais en 73, Balanchine décida d’effacer toute référence nostalgique. Les tutus à plateaux et les uniformes masculins disparurent au profit de robes mi-longues de couleur rosée pour les filles et de simples pourpoints pour les garçons. Le ballet fut rebaptisé Tchaikovsky concerto n°2 et c’est ainsi qu’il est dansé dans la plupart des compagnies américaines aujourd’hui. Néanmoins, Ballet impérial, qui avait été donnée à d’autres compagnies (notamment le Sadler’s Wells, futur Royal Ballet) demeure avec tutus, diadèmes et casaques. Mais Balanchine, sans doute pour inciter à terme les compagnies à adopter la version 73, a exigé la suppression des décors. Et il faut reconnaitre que l’effet n’est pas des plus flatteurs. Sur une scène seulement habillée de pendrillons noirs et d’un cyclo bleu, pas même deux ou trois lustres pendus comme c’est le cas dans Thème et Variations pour suggérer un palais, les costumes de Xavier Ronze pour la production de l’Opéra paraissent fort déplacés. Les garçons particulièrement semblent porter des pourpoints d’un autre temps et on se prend à remarquer combien ils sont en sous-nombre par rapport aux filles, marque d’une époque où, aux États-Unis, on comptait trop peu de danseurs suffisamment formés pour remplir un plateau. Ballet impérial, qui fut jadis un manifeste de modernité, apparaît ici comme une vieillerie.

« Ballet impérial ». Corps de ballet. Saluts.

Qu’est-ce qui a poussé le ballet de l’Opéra à opter pour Ballet impérial plutôt que Concerto n°2 ? Dans ce dernier, les problèmes de structure de l’œuvre demeurent mais l’ensemble parait plus organique. Lorsque c’est bien dansé, avec une compagnie qui l’a dans les jambes, on peut même y prendre du plaisir. Ce fut le cas en 2011 lorsque le Miami City Ballet fut invité aux Étés de la Danse. On se souvient encore du trio formé par les sœurs Delgado et Renato Penteado.

* *

Or le ballet de l’Opéra, célébré encore universellement aujourd’hui comme un des meilleurs corps de ballet du monde, est loin de se montrer à la hauteur. Au soir de ma première, le 10 février, les lignes très géométriques voulues par Balanchine, alternant les carrés et les formations en étoiles qui s’entrecroisent, confinent au sinusoïdal. Ni les garçons ni les filles ne parviennent à l’unisson. L’une d’entre elles ne sait clairement pas où la prochaine mesure doit la porter. Cela s’est arrangé par la suite (15 février) sans jamais atteindre la perfection immaculée. Au soir de la représentation étoilée (2 mars), une danseuse rentre quand même dans une autre au moment d’un croisement de diagonale. Faut-il en imputer la faute aux répétiteurs ou la programmation ? Répéter en même temps Ballet impérial, Études (soirée Dupond) et Giselle pour la tournée en Corée du Sud peut s’avérer délicat même pour une compagnie de la taille du ballet de l’Opéra. Les jeunes quadrilles et surnuméraires, souvent « remplaçants de remplaçants » doivent apprendre tous les rôles et toutes les places afin, si besoin, de rentrer au pied levé. Dans un ensemble, les recours multipliés à ces jeunes artistes finissent par se voir nonobstant le talent et la bonne volonté que ces derniers déploient.

Au niveau des « principaux », le compte n’y est pas non plus le 10 février. En deuxième soliste, Silvia Saint-Martin, une autre de ces artistes talentueuses qui a beaucoup attendu et s’est mise à avoir une présence à éclipse, ne passe pas la rampe. Elle ne se distingue pas assez physiquement de la première soliste, Ludmila Pagliero, qui d’ailleurs ne semble pas au mieux de sa forme. Cette dernière rate par exemple à répétition une des incongruités balanchiniennes typique de Ballet impérial : les doubles tours seconde sur quart de pointe, jambe pliée, terminés en arabesque. Il est troublant de voir Pagliero, habituellement si sûre techniquement, achopper sur une difficulté technique. Plus dommageable encore, sa connexion avec le protagoniste masculin, Paul Marque, pourtant irréprochable, est quasi-inexistante. C’est regrettable. L’andante est le moment Belle au bois dormant acte 2 de Ballet impérial. Il préfigure aussi l’adage de Diamants (1967) : les danseurs s’approchent et se jaugent en marchant de côté chacun dans sa diagonale. Il y a même une once de drame dans l’air. La ballerine se refuse et le danseur doit faire sa demande plusieurs fois. Ici, rien ne se dégage de ce croisement chorégraphique.

Ballet impérial. Ludmila Pagliero et Paul Marque.

L’impression est toute différente le 15 février. Hannah O’Neill est une deuxième soliste primesautière qui s’amuse avec ses deux compagnons masculins dans le fameux passage de la promenade-grand jetés. Cette posture joueuse contraste bien avec la sérénité élégante et la maîtrise régalienne du plateau déployées par Héloïse Bourdon en première soliste. En face d’elle, Audric Bezard sait créer le drame avec presque rien. Il y a une vibration dans l’air lorsque les deux danseurs s’approchent et se touchent. Bezard, plus imposant que Marque et de surcroît mieux accompagné d’un corps de ballet féminin plus à son affaire, met en valeur le passage où le danseur actionne comme un ruban deux groupes de cinq danseuses. Au soir du 10, le pauvre Paul Marque semblait s’adonner à un concours de force basque. Ce leitmotiv balanchinien, utilisé dans Apollon dès 1928, puis dans Sérénade (1934) ou enfin dans Concerto Barocco (1941) prend avec Bezard une dimension poétique. Le cavalier semble aux prises avec les fantômes de ses amours passées. Les deux « têtes de ruban », Caroline Robert et Bianca Scudamore s’imbriquent avec beaucoup de grâce en arabesque penchée sur son dos.

Ballet impérial. Héloïse Bourdon et Audric Bezard

Le 2 mars, c’est d’ailleurs la damoiselle Scudamore qui endosse le rôle de la deuxième soliste. Elle le fait avec la légèreté et la facilité qui lui sont coutumières. Sa série de pirouettes sur pointe à droite et à gauche, reflétée par le reste du corps de ballet féminin est exemplaire. Hannah O’Neill, sans effacer chez moi le souvenir de Bourdon, sait se montrer déliée et musicale. C’est d’ailleurs elle qui maîtrise le mieux les redoutables tours sur quart de pointe. Nomination méritée donc. Marc Moreau, quant à lui, accomplit une représentation au parfait techniquement. Il est sans doute un peu petit pour sa partenaire mais gère plutôt bien cette difficulté notamment dans le passage aux reculés sur pointe. S’il a abandonné les gestes saccadés et coups de menton soviétiques qui nous ont tant agacé dans Études, il respire encore un peu trop la concentration pour emporter totalement mon adhésion. Avait-il eu vent d’une potentielle nomination ? En tous cas, c’est dans Who Cares ?, juste après avoir été nommé, qu’il a surtout montré son potentiel d’étoile de l’Opéra.

Bianca Scudamore, Thomas Docquir et Florent Melac. La deuxième soliste et ses cavaliers

*

* *

Who Cares ?, justement. La deuxième entrée au répertoire de ce programme et sans doute la plus déplacée… George Balanchine était un homme malin. Arrivé dans un pays quasiment vierge en termes de ballet classique (même Michel Fokine s’y est cassé les dents quand il y a tenté sa chance), il savait à l’occasion caresser le public américain dans le sens du poil pour obtenir son soutien. Dans Square Dance, il présentait des danseurs sur des musiques de Corelli et Vivaldi dans des formations qui auraient pu être celles d’une danse de cour mais en les accompagnant des commentaires scandés d’un « square dance caller », il resituait tout le ballet sous une grange du midwest un soir de moisson. Dans Casse-Noisette, il faisait référence à la danse arabe, dansée par une soliste féminine en tenue très légère, comme le passage « for the daddies » : il présentait aux maris et pères de familles accompagnateurs, morts d’ennui, l’évocation presque sans détour d’un spectacle de « burlesque » (un numéro d’effeuillage). Stars & Stripes, « le petit régiment » est un autre de ces ballets « américains » où la vulgarité assumée des costumes et de la musique suscite un enthousiasme facile. Who Cares ?, créé en 1970, est de cette veine. La musique de George Gershwin, avec qui Balanchine a travaillé brièvement à Broadway, est d’ailleurs augmentée et alourdie par l’orchestration sucrée d’Hershy Kay comme la musique de Souza pour Stars & Stripes. À la création, une critique toute à la dévotion du dieu vivant qu’était Balanchine (notamment Arlene Croce), a voulu y voir un chef-d’œuvre qui citait non seulement Raymonda (4 garçons en ligne font des doubles tours en l’air. Soit…), Apollon (car l’unique soliste masculin danserait avec trois danseuses solistes. Mais contrairement à Apollon, il n’en choisit aucune et elles ne dansent pas vraiment de concert) et Fred Astaire… Arlene Croce refusait cependant d’y voir un exercice de nostalgie du « Good Old Broadway » mais bien un ballet classique contemporain.

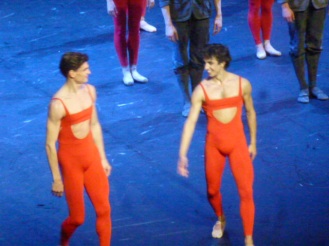

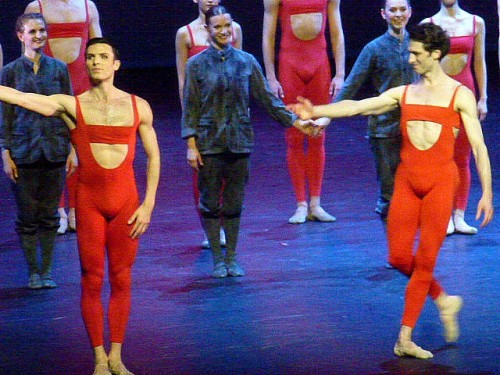

« Who Cares? ». Saluts le 10 février.

C’est pourtant bien ce qu’est devenu Who Cares ?, un des numéros quasi-obligatoires de toute tournée d’une compagnie américaine à l’étranger. Dansé par le San Francisco Ballet, le Miami ou bien sûr le New York City Ballet, la pièce a un petit côté bonbon acidulé qui montre l’énergie et l’enthousiasme des danseurs américains ; leur « joie de danser » diront certains. Mais ces danseurs états-uniens, quoiqu’à un moindre degré aujourd’hui, sont baignés depuis l’enfance dans ce répertoire, qu’ils ont forcément rencontré à l’occasion d’un high school musical. Ils peuvent sans doute fredonner les paroles (lyrics) des chansons comme des Français le feraient pour La vie en rose de Piaf. Lorsqu’ils dansent, il y a un sous-texte. Le soir de ma première, dans le grand escalier à la fin du spectacle, une jeune femme disait à son amie : « je suis sûre d’avoir reconnu la musique de West Side Story ».

Les danseurs de l’Opéra pouvaient-il apporter autre chose que du mimétisme à Who Cares ? Non. Ils font de leur mieux mais soit cela tombe à plat (le 10 février) soit cela parait plaisant mais globalement insipide (le 2 mars). Comme pour Ballet Imperial, le Who Cares ? lasse par sa succession de tableaux à n’en plus finir. Il se termine néanmoins par une danse d’ensemble digne d’un final sur I Got Rythm.

* *

Entre deux moments de flottement, on peut trouver quelques éléments de satisfaction. Léonore Baulac (le 11 et le 15 février), dont c’est la rentrée cette saison, est fine, enjouée et déliée en soliste rose. Elle manque un peu de capiteux dans The man I love mais parvient à évoquer (le 15) une jeune Ginger Rogers aux côtés d’un Germain Louvet qui danse avec précision et légèreté mais ne varie pas d’un iota sa posture, quelle que soit sa partenaire. Les deux premiers soirs par exemple, il danse avec Valentine Colasante en soliste en parme pourtant aux antipodes de Baulac. Statuesque, sûre d’elle, femme puissante, elle se laisse voler un baiser avec délectation (Embraceable You). La soliste en rouge est tour à tour interprétée par Hannah O’Neill, un peu lourde le 10 et par Célia Drouy le 16 qui insuffle à son Stairway to Paradise une vibration jubilatoire communicative. Ceci n’empêche pas damoiseau Louvet de servir exactement la même – délectable – soupe à ces deux incarnations contrastées du même rôle.

Ce diaporama nécessite JavaScript.

C’est sans doute le 2 mars que Who Cares ? a été au plus près de nous satisfaire. La salle et la scène étaient, dès le départ, comme électrisées par la nomination des deux danseurs étoiles. Le tableau des filles en violet dégageait une tension nerveuse assez roborative et le passage des petits duos des demi-solistes (filles en rose et garçons en violet) était sans doute le plus homogène des mes trois soirées. Jusque-là, on avait surtout remarqué Roxane Stojanov, la seule à avoir la dégaine requise, notamment pour son duo « Tu m’aimes, je te fuis. Tu pars, je t’aguiche » avec Gregory Dominiak. Le 2 mars, Camille de Bellefon et Chun-Wing Lam ont du feu sous les pieds dans S’Wonderful, Ambre Chiarcosso et Antonio Conforti sont adorables dans That Certain Feeling de même que Pauline Verdusen et Manuel Garrido.

Surtout, Marine Ganio est une superbe soliste rose. Son plié relâché est souverain et sensuel. Elle donne l’occasion à la nouvelle étoile Marc Moreau de montrer toutes ses qualités de leading man, sa réactivité à ses partenaires. Leur The Man I Love diffuse un sentiment d’intimité palpable même aux rangs reculés de l’amphithéâtre. Silvia Saint-Martin n’est peut-être pas aussi captivante dans Embraceable You que ne l’était Colasante, mais Moreau parvient à faire du baiser final un moment de complicité avec la salle. Héloïse Bourdon, le sourire accroché au visage comme un héros de guerre arbore sa médaille (on a encore étoilé une autre avant elle), est une danseuse rouge à la fois capiteuse et lointaine. Marc Moreau, le soliste au cœur d’artichaut, semble tournoyer autour d’elle comme une phalène attirée par un lampion. Il se dégage de leurs interactions un authentique charme un tantinet décalé…

*

* *

Mais une soirée réussie suffit-elle à justifier un tel programme ? L’Opéra annonce fièrement sur ses différentes pages qu’avec Imperial et Who Cares?, elle possède désormais 36 ballets de Balanchine. Mais que fait-elle de ce répertoire ? Depuis la brève direction Millepied, les Balanchine importés sont tous des œuvres secondaires du chorégraphe : Brahms Schoenberg Quartet, Mozartiana ou Le Songe d’une nuit d’été sont tous des ballets mineurs dans la production du maître, dépourvus de tension ou mal bigornés. Toute une jeune génération de balletomanes à l’Opéra n’aura connu de Balanchine que des œuvres mi-cuites. Pour eux, c’est une vieille perruque… Apollon musagète, Sérénade et Les Quatre tempéraments auraient dû être présentés en octobre 2020 mais 10 des 11 représentations ont été annulées en raison de la crise sanitaire. Or cela faisait déjà à l’époque une dizaine d’années que ces ballets n’avaient pas été dansés sur la scène de l’Opéra.

Un des – nombreux – chantiers de la direction Martinez sera de présenter à nouveau des œuvres dignes de l’authentique génie qu’était Balanchine ; des œuvres capables de porter les étoiles, actuelles, nouvelles et à venir vers de nouveaux cieux artistiques.

Roxane Stojanov. Who Cares?. Saluts le 15 février.

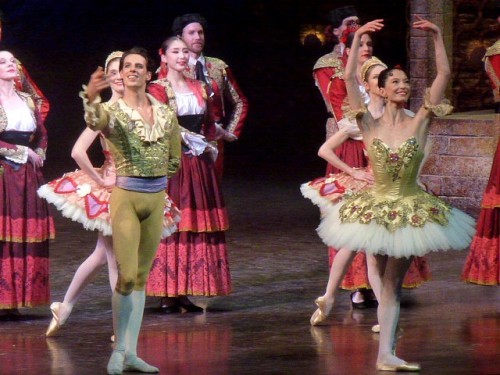

Don Quichotte (Minkus / Noureev). Ballet de l’Opéra de Paris. Représentation du 27 mars 2024.

Don Quichotte (Minkus / Noureev). Ballet de l’Opéra de Paris. Représentation du 27 mars 2024.

Dans les ballets de Maurice Béjart, il n’y a jamais eu, de l’aveu même du chorégraphe lui-même, grand-chose de novateur en termes de technique. Comme souvent, les grands moments de renouveau dans le monde du ballet ne se jouent pas sur le dépassement des limites physiques de cet art mais sur un nouvel éclairage ainsi que sur des métissages réussis. Balanchine a exploré et poussé à l’extrême le ballet symphonique déjà en germe dans la Belle au bois dormant de Tchaïkovski-Petipa tandis que Lifar poussait à ses limites les volutes décoratives des Ballets russes. Plus tard, Forsythe a ajouté la structure en boucle des enchaînements ainsi que des départs de mouvements inspirés de la kinésphère labanienne au vocabulaire du ballet.

Dans les ballets de Maurice Béjart, il n’y a jamais eu, de l’aveu même du chorégraphe lui-même, grand-chose de novateur en termes de technique. Comme souvent, les grands moments de renouveau dans le monde du ballet ne se jouent pas sur le dépassement des limites physiques de cet art mais sur un nouvel éclairage ainsi que sur des métissages réussis. Balanchine a exploré et poussé à l’extrême le ballet symphonique déjà en germe dans la Belle au bois dormant de Tchaïkovski-Petipa tandis que Lifar poussait à ses limites les volutes décoratives des Ballets russes. Plus tard, Forsythe a ajouté la structure en boucle des enchaînements ainsi que des départs de mouvements inspirés de la kinésphère labanienne au vocabulaire du ballet.

Palais Garnier, représentations des 3 et 15 mai – Ballet de l’Opéra de Paris; Musique et direction d’orchestre : Thomas Adès, Chorégraphie : Wayne McGregor, Décor et costumes: Tacita Dean; Lumières; Lucy Carter, Simon Bennison; Dramaturgie: Uzma Hameed

Palais Garnier, représentations des 3 et 15 mai – Ballet de l’Opéra de Paris; Musique et direction d’orchestre : Thomas Adès, Chorégraphie : Wayne McGregor, Décor et costumes: Tacita Dean; Lumières; Lucy Carter, Simon Bennison; Dramaturgie: Uzma Hameed

Opéra Garnier, représentation du 2 décembre

Opéra Garnier, représentation du 2 décembre