Les Beautés de la Danse, la Seine Musicale, Paris. 8 mars 2026

Screenshot

La sixième édition de ‘Les Beautés de la Danse’ s’est tenue ce 8 mars à La Seine Musicale. L’intitulé un peu gnangnan aurait de quoi faire se gausser le sale gosse Thimotée Chalamet mais le contenu, en eût-il été spectateur, aurait pu tout aussi bien lui faire virer sa cuti culturelle et lui inspirer plus d’égards envers un art tout autant voire plus exigeant que le sien, moins rémunérateur mais en les temps qui courent peut-être moins périssable.

*

* *

Depuis près de deux ans, Gil Isoart, ancien de l’Opéra de Paris s’attache en effet avec finesse, passion et un certain courage – les galas de danse ne sont pas choses faciles à mettre en place – à sortir des sentiers battus d’une virtuosité tapageuse propre à ce genre d’événements.

Place donc dans ces ‘Beautés de la Danse’ à une volonté de faire découvrir une plus grande diversité de répertoire que d’ordinaire interprété par un bouquet de danseurs internationaux de haut vol que l’on a rarement, voire jamais, l’occasion de voir à Paris.

Dans la catégorie ‘danseurs français’, cette sixième édition nous offrit notamment le plaisir de revoir sur scène l’étoile Matthieu Ganio, en couverture d’ailleurs du programme de salle.

Il eut l’honneur également d’ouvrir ce gala aux côtés de sa sœur Marine et de le clore avec Léonore Baulac sur la scène du baiser du Parc de Preljocaj, un moment de tension érotique maximal. Il y est d’une tendresse poignante et elle, s’affranchit des limites ordinaires de ce fameux duo, donnant libre cours à une sensualité échevelée, brute, belle et captivante. On ne dira jamais assez la puissance dramatique de cette artiste.

Le Parc Léonore Baulac et Mathieu Ganio. Photographie Omnia Pro Motu

Le duo Stay Here, I Will be Waiting de Stephen Delattre mêlant sensibilité et portés complexes que Matthieu aura peut-être eu moins le temps de peaufiner avec Marine s’avéra un choix quelque peu moins judicieux. Plus banal en tout cas.

Scarlatti pas de deux de José Martinez, présent dans la salle, fut en revanche la bonne idée de Clara Mousseigne et Shale Wagman de l’Opéra, tous deux admirables techniciens tentés parfois par un étalage froid de savoir faire. Il furent ici dans les costumes d’Agnès Letestu à la fois d’un lyrisme classieux et d’une virtuosité nette et cinglante. Les grands jetés supersoniques et parfaitement à l’horizontale de Wagman ont naturellement sidéré l’assemblée.

Scarlatti Pas de deux. Shale Wagman et Clara Mousseigne. Photographie Omnia Pro Motu

Lignes parfaites, pieds de rêve, technique luxueuse, l’étoile Bleuenn Battistoni irradie sans peine dans le rôle de la Belle, troisième acte. Que lui manque t’il pour être tout à fait sublime ? Toute jeune, elle a devant elle le temps de trouver la réponse. A ses côtés, le très jeune Lorenzo Lelli, transfuge de l’école de danse de la Scala à l’Opéra de Paris qui nous avait tous bluffés dans ce même ballet en avril dernier, notamment dans sa variation lente particulièrement inspirée, s’est montré vaillamment à la hauteur de l’enjeu technique mais tout en surjouant le rôle du prince sémillant à l’extrême. Erreur de jeunesse ou difficulté de proposer de but en blanc ce personnage au troisième acte sans l’avoir développé tout au long d’une soirée.

La Belle au bois dormant. Bleuenn Battistoni et Lorenzo Lelli. Photographie Omnia Pro Motu

Ce peut être en effet l’écueil propre à ce type de gala, principalement dans les extraits de ballets classiques.

Ecueil néanmoins brillamment surmonté par Mayara Magri et Matthew Ball du Royal Ballet qui ont imposé d’emblée leur Giselle et Albrecht respectifs avec une technique captivante et une grande force d’interprétation. Deux artistes dont la grande sensibilité s’est également illustrée au cours de la soirée dans deux solos : Five Brahms Waltzes in the manner of Isadora Duncan de Frederick Ashton dont Magri a proposé une interprétation à fleur de peau et The Measure of Things de Matthew Ball qu’il a lui-même interprété avec force maitrise et spiritualité dans l’art du maniement du bâton dans un espace limité.

Giselle. Mayara Magri et Matthew Ball (Royal Ballet)

Une grande sensibilité se dégage également de Nocturne de Christian Spuck interprété par Michelle Willems du Staatsballett de Berlin et Esteban Berlanga du ballet Zurich. Tous deux mettent en espace dans ce duo aux portés onctueux toute la douceur des élans sages de la partition de Chopin.

Les amateurs de virtuosité brute ne furent cependant pas en reste grâce au Diane et Actéon interprété par Violetta Keller et Osiel Gouneo du Bayerisches Staatsballett. Gouneo semble avoir plus de muscles qu’il n’est possible et prend des poses de Patrocle de David exhibant son dos noueux avec une lascive langueur. Il joue avec joie de ses surprenants ralentis-accélérés, agrémente la fin de ses époustouflantes pirouettes de maniérismes charmants et bondit avec la fureur d’un lion. Séduisant mélange de force brute et de délicatesse qui est aussi l’apanage des fauves. Devant cette bête de gala, Violetta Keller rivalise d’ardeur. Jambes interminables et pointes d’acier qui plient avec la douceur et la souplesse du roseau, elle enchaine avec éclat déboulés rageurs, somptueux relevés à la seconde et fouettés suprêmes.

Il faut voir ça au moins une fois dans sa vie.

Diane et Actéon. Violetta Keller et Osiel Gouneo (Bayerisches Staatsballett). Photographie Omnia Pro Motu

Mais la révélation de cette soirée fut Nicoletta Manni qui est loin d’en être une en soi puisqu’elle est avec Roberto Bolle l’une des deux seules étoiles de la Scala de Milan. Elle incarne la Carmen de Petit de façon spectaculaire et rarement vue ; ses jambes fouettent le sang, les pointes sont précises, les regards perçants, elle veut plaire sans chi chi, sans minauderie, sans faire la belle. Beau danseur, Timofej Andrijashenko également de la Scala, fait un don José ténébreux et de fière allure mais qui finit par s’effacer face à ce démon de séduction. Le duo croule sous les applaudissements.

Carmen. Nicoletta Manni et Timofej Andrijashenko (Scala de Milan). Photographie Omnia Pro Motu

Ils réapparaissent également en deuxième partie dans Caravaggio de Mauro Bigonzetti où ils se déploient et s’enroulent l’un dans l’autre ; un corps à corps, une osmose magnétique et parfaitement maitrisé.

*

* *

Gros succès public encore une fois pour cette sixième édition des ‘ Beautés’ qui envoie du beau, du lourd et garantie quelques très belles découvertes.

Prochain rendez-vous annoncé sur scène par Gil Isoard- que l’on félicite – en janvier prochain sur la même scène.

François Fargue.

Notre Dame de Paris (Maurice Jarre, Roland Petit), Ballet de l’Opéra de Paris. Opéra Bastille. représentations des 9, 10, 23 et 30 décembre 2025.

Notre Dame de Paris (Maurice Jarre, Roland Petit), Ballet de l’Opéra de Paris. Opéra Bastille. représentations des 9, 10, 23 et 30 décembre 2025.

Casse Noisette (Tchaïkovski, Michel Rahn. Ballet du Capitole de Toulouse. Représentations du 20 et 21 décembre 2025).

Casse Noisette (Tchaïkovski, Michel Rahn. Ballet du Capitole de Toulouse. Représentations du 20 et 21 décembre 2025).

Martha Graham 100, Théâtre du Châtelet. Soirées du 13 et 14 novembre 2025.

Martha Graham 100, Théâtre du Châtelet. Soirées du 13 et 14 novembre 2025.

A l’Opéra de Paris, le programme Racines concocté par José Martinez se proposait de présenter trois ballets écrits pour la technique des pointes. L’an dernier, Sharon Eyal, qui devait créer avec cet accessoire central du ballet classique féminin, avait reculé devant l’obstacle. Ici, les trois œuvres répondaient donc bien au cahier des charges. La soirée proposait une reprise et deux entrées au répertoire : Thème et Variations s’y trouve depuis 1993. Corybantic Games de Christopher Wheeldon a été créé par le Royal Ballet en 2018 et Rhapsodies, par le chorégraphe Sud-africain Mthuthuzeli, est une très récente création pour le Ballet de Zurich, en 2024.

A l’Opéra de Paris, le programme Racines concocté par José Martinez se proposait de présenter trois ballets écrits pour la technique des pointes. L’an dernier, Sharon Eyal, qui devait créer avec cet accessoire central du ballet classique féminin, avait reculé devant l’obstacle. Ici, les trois œuvres répondaient donc bien au cahier des charges. La soirée proposait une reprise et deux entrées au répertoire : Thème et Variations s’y trouve depuis 1993. Corybantic Games de Christopher Wheeldon a été créé par le Royal Ballet en 2018 et Rhapsodies, par le chorégraphe Sud-africain Mthuthuzeli, est une très récente création pour le Ballet de Zurich, en 2024.

Vidéos commentées : Notre Dame de Paris de Roland Petit

Affiche pour le ballet Notre Dame de Paris

Notre Dame de Paris a marqué en 1965 le grand retour de Roland Petit dans la compagnie qui l’avait formée. Il l’avait quittée en 1945 pour suivre sa propre voie après avoir créé Les Forains sous les auspices de Jean Cocteau et Boris Kochno. A cette date, le jeune loup est devenu un chorégraphe reconnu qui a déjà touché à tout, du ballet au Music-Hall en passant par Hollywood. Dans Notre Dame de Paris, qu’il chorégraphie tout en s’attribuant le rôle principal masculin, on retrouve donc des constantes, voire des redites, de son style magnifiées par une inspiration à son pic.

Une vidéo ne suffisant pas à embrasser les richesses de ce ballet, on en a donc sélectionné deux.

*

* *

Vidéo 1 : La Fête des Fous. Ballet de l’Opéra de Paris (circa 2021).

La scène d’ouverture, la Fête des fous ici dans une captation récente du ballet de l’Opéra de Paris, nous montre Petit dans son rapport aux productions de spectacle ainsi que dans son traitement du corps de ballet.

Depuis ses débuts, Roland Petit avait su préparer son succès par le choix éclairé de collaborateurs talentueux, qu’ils soient déjà reconnus ou alors prometteurs. Pour Notre Dame, la musique était de Maurice Jarre, un compositeur célèbre qui avait créé pour les pièces du TNP de Jean Villar et qui écrivait des musiques de film pour Hollywood. Si l’on en croit Roland Petit, qui aimait à romancer sa biographie, la partition aurait été créée « par téléphone », Jarre travaillant pour une superproduction américaine (Docteur Jivago de David Lean sortit en salle la même année). La scène d’ouverture montre une partition qui évite le pastiche de la musique médiévale tout en l’évoquant par l’usage des percussions et des cloches. Les chœurs enregistrés, quant à eux, nous ramènent à un univers religieux intemporel.

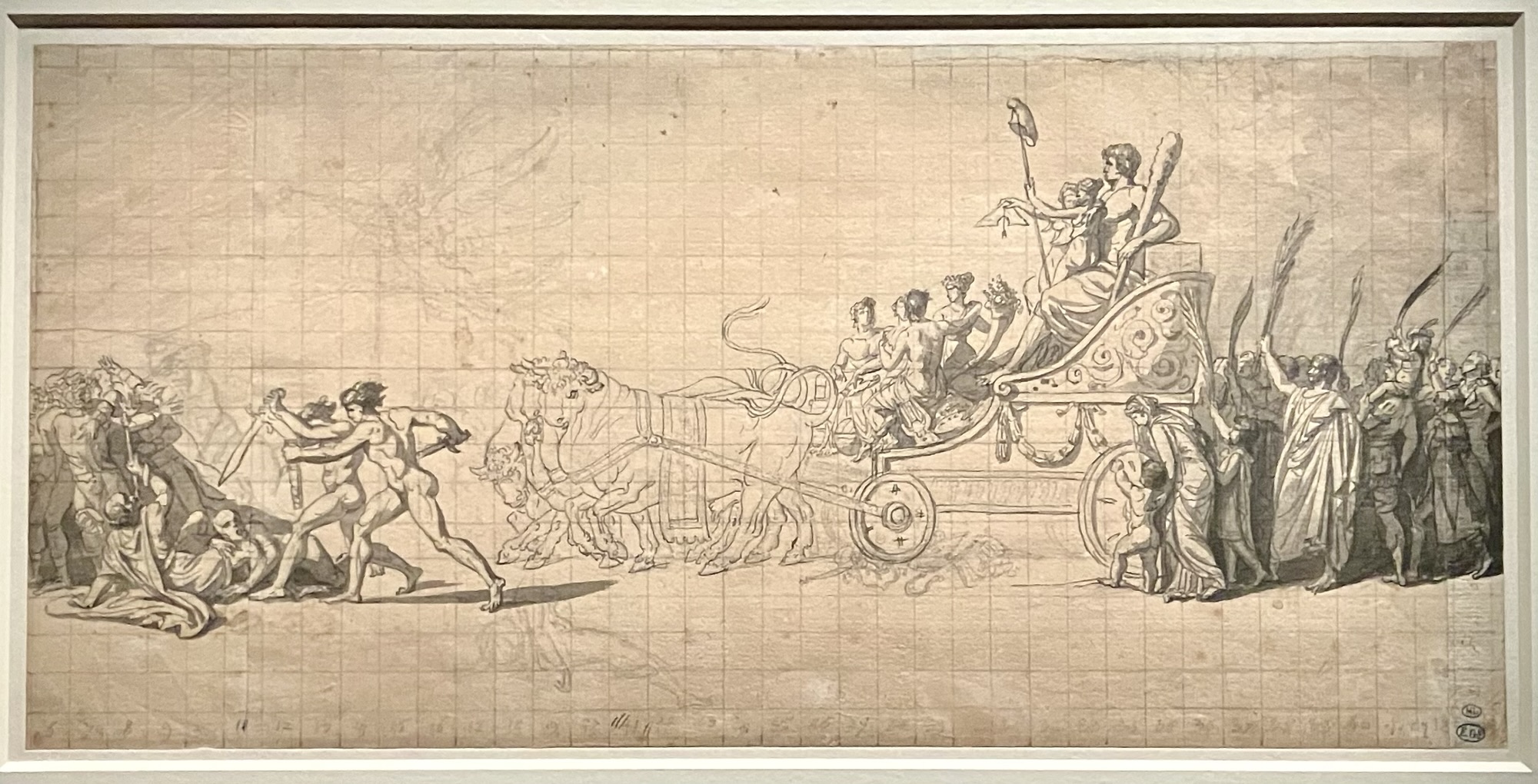

Pour les décors, Petit a fait appel à … un cinéaste : René Allio. Un imposant podium terminé par des marches est illuminé par un immense cyclo-toile de fond qui reproduit un lavis de Victor Hugo évoquant le Paris médiéval. Cette toile unique, prenant des teintes différentes selon les épisodes du drame semble faire participer la ville entière à l’action. La cathédrale-vitrail qui descend du ciel alors que le corps de ballet s’est mis en mouvement (à 20 secondes), est un immense triptyque en grisaille.

C’est que la couleur est apportée par les costumes d’Yves Saint Laurent. Le jeune créateur de mode, qui dès l’enfance avait été fasciné par la Carmen de Roland Petit (et les costumes de Christian Bérard), sature l’espace de couleurs éclatantes qui se catapultent hardiment jusque sur un même danseur (particulièrement les garçons qui portent pourpoints et collants : des jaunes, des violets, des oranges et des bleus). Les filles sont habillées de tuniques courtes dans la veine du « petit pull noir » que Saint Laurent avait inventé peu de temps auparavant sur Zizi Jeanmaire pour la revue de L’Alhambra. Comme la musique de Jarre ou les décors d’Allio, la période médiévale n’est pas pastichée mais évoquée, un simple laçage rappelant les chemises de chanvre « moyenâgeuses ». En revanche, pour pop qu’elles soient, les couleurs franches nous rappellent qu’au Moyen-âge, chaque région avait sa teinte en fonction des plantes tinctoriales disponibles. Ce mélange est en soi un commentaire sur l’aspect cosmopolite du peuple parisien.

A travers la mise en scène, Petit, qui n’aimait pas à se mettre dans la lignée de ses maîtres, montre son étroite filiation avec le modèle érigé par les Ballets russes de Serge de Diaghilev, celui des ballets œuvres d’art totale aux productions indissociables de la danse. Il se montre aussi l’héritier de Serge Lifar, qui, pendant la formation de Petit à l’école de Danse, avait apporté l’esprit avant garde des Ballet Russe dans la Maison et ouvert une classe d’adage.

Chorégraphiquement parlant, Petit n’est pas non plus si éloigné de certaines créations de Lifar. Sa chorégraphie à la serpe, traitée par masse, n’est pas sans rappeler les évolutions des corps de ballet d’Icare ou de Phèdre. Les poses sont angulaires : bras à l’équerre, pieds flèxes et jambes parallèles. Les secousses des mains-tambourins, leitmotiv du ballet, les sautillés nerveux à la seconde, les courses sur place (à 1mn) sont diablement efficaces. La chorégraphie est certes basique (et sans doute un peu répétitive pour les danseurs), mais le traitement des groupes est admirable. C’est une véritable folie organisée. La hiérarchie traditionnelle du corps de ballet est tout de même respectée. Deux demi-solistes dans un groupe de 5 garçons exécutent des prouesses pyrotechniques simples mais roboratives –principalement des séries de doubles tours en l’air- (à 1 mn 09 puis à 2mn). Ces deux moments encadrent une formation en ronde (à 1 minute 52) où le corps de ballet, saturé de couleur par les costumes de Saint Laurent, se mue soudain en rosace médiévale éclatante, celle de la façade de la cathédrale.

*

* *

Vidéo 2 : Scène et pas de 2. Acte 2. Cyril Atanassoff (Quasimodo) et Sylvie Guillem (Esmeralda). 1988.

En dépit de l’absence de l’impressionnant décor de la tour, avec sa charpente et ses deux cloches bringuebalantes, l’effet est néanmoins saisissant. Roland Petit n’avait pas voulu de prosthétiques pour dépeindre son bossu. L’épaule droite levée vers laquelle penche la tête, la marche courbée sur jambe pliée, Quasimodo doit cependant aligner des difficultés techniques de jeune premier (les doubles tours en l’air à ou encore les sauts seconde de face). La difficulté consiste à ne pas focaliser sur l’angularité des positions, ce qui figerait le personnage, et d’en garder l’aspect félin. Cyril Atanassoff, qui dut également tirer des enseignements de son travail avec l’autre chorégraphe contemporain lié à la maison dont il était un danseur fétiche, Maurice Béjart (que Petit abhorrait), est parfaitement à son aise dans cet exercice périlleux. Les tressautements nerveux du personnage sont poignants (1mn 03 à 1mn 20). Il parvient, même sans les décors, à faire comprendre qu’il actionne les cloches et s’accrochant à elles (1mn50 à 2mn) ou en tirant des cordes invisibles.

Arrive alors le pas de deux (à 2mn 57 et jusqu’à la fin). Celui-ci est absolument typique de Roland Petit qui n’hésitait pas à recycler ce qu’il savait être ses plus grands succès. Avec Quasimodo-Esmeralda, on oscille donc entre Carmen (principalement le pas de deux de la chambre) et Le Loup (où Petit avait déjà exploré le contraste entre féminité et bestialité et dont il interprétait aussi le rôle-titre).

La structure alterne ainsi les moments plus théâtraux, où la danse n’est jamais loin, aux parties plus dansées, jamais exemptes de drame. Dans les parties « théâtrales », il faut compter l’entrée avec les mains tambourins (de 3 mn à 4 mn 15), Esmeralda tentant de redresser l’épaule de son ami difforme (de 5 mn 50 à 6 mn20), le moment où Quasimodo exalté, pour son plus grand désespoir, effraye, la gitane (8 mn 21), et pour finir le rattrapage par la difformité (à 8 mn 55).

Les parties plus chorégraphiées au sens classique du terme sont un challenge pour la ballerine parce qu’il lui faut lutter contre les réminiscences des personnages de dominatrix qu’affectionnait le chorégraphe. Dans le premier duo (4 mn 45-5 mn 45), les piétinés nerveux d’Esmeralda et la section de la marche avec développés en quatrième devant pour le couple (repris à 10 mn 40) sont dans la droite lignée du pas de deux antagoniste de la chambre de Carmen. Une diagonale de petits sauts à la seconde exécutés par Esmeralda de dos en reculant (à 7 mn 15) nous tire vers la confrontation finale dans l’arène. Comme dans le pas de deux de la chambre, il y a aussi une variation, certes subreptice, où la ballerine semble se muer en tentatrice (à 6mn 50).

La jeune Sylvie Guillem (23 ans à l’époque), incroyablement mature artistiquement, parvient à garder son personnage sur le fil. Ses célèbres levés de jambes, tellement imités depuis maintenant quatre décennies, ne sont jamais agressifs ou putassiers. Elle travaille les contrastes entre les tacquetés énergiques propres à Roland Petit (la femme attirante) et les suspendus des équilibres (l’idéal féminin) dans les tours piqués en développé arabesque (à 9 mn 25). La scène montre donc bien un joute presque amoureuse entre deux êtres que le physique sépare mais qui se rencontrent sur le terrain du cœur.

La connexion entre les deux artistes de génération différentes qui culmine avec le final des promenades et de la berceuse, rend sans doute un peu vain ce découpage analytique de la chorégraphie tant leur pas de deux lie tous ces éléments en une entité organique où tout découle du pas précédent.

*

* *

Il était cependant important de montrer comment un grand chorégraphe, dans toute la force de son inspiration, pouvait se piller lui-même tout en créant néanmoins quelque chose d’unique. Car tel Giselle, au départ l’addition opportuniste de plusieurs formules éprouvées est devenu chef d’œuvre du ballet romantique, Notre Dame de Paris est en soi un chef d’œuvre du ballet narratif du XXe siècle.

2 Commentaires

Classé dans Hier pour aujourd'hui, Retours de la Grande boutique, Vénérables archives

Tagué art, ballet, Ballet de l'Opéra de Paris, Cyril Atanassoff, Danse, Maurice Jarre, Notre Dame de Paris, Notre Dame de Paris de Roland Petit, Paris, Paris Opera Ballet, René Allio, Roland Petit, Sylvie Guillem, Vidéo commentée, Yves Saint Laurent