Le Concert. Final devant le rideau de Paul Steinberg. Soirée du 26 octobre.

Le programme Robbins au ballet de l’Opéra de Paris s’est achevé le vendredi 10 novembre. En Sol (1975), In the Night (1971) et Le Concert (1956), des ballets faisant partie du répertoire récurent de l’Opéra, avaient déjà été réunis en 2008 lors de l’hommage au chorégraphe pour les dix ans de sa disparition. Ils étaient alors associés à Triade, une pièce de l’étoile montante de l’époque, aujourd’hui déchue dans la grande boutique : Benjamin Millepied.

Vos serviteurs ont vu quatre soirées de ce programme. Ils ont décidé de consacrer un article par ballet.

*

* *

Cléopold. Soirées des 26 octobre et du 1er novembre.

Cléopold. Soirées des 26 octobre et du 1er novembre.

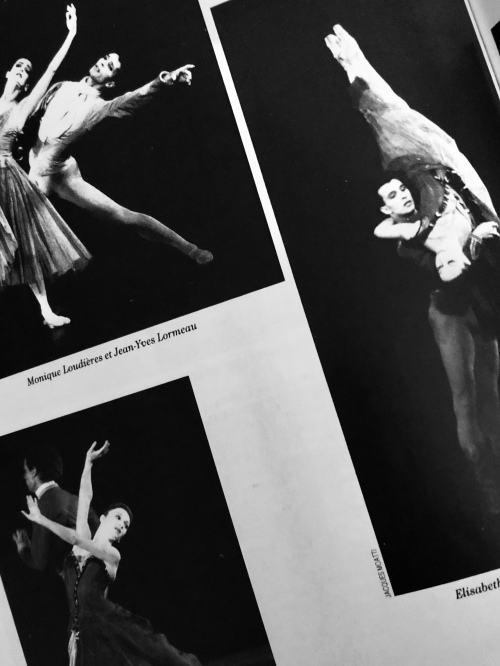

Je m’émerveille toujours de l’inoxydable drôlerie du Concert de Robbins. À l’entrée au répertoire, en 1991, dans mon fond de loge où j’assistais debout au spectacle, je m’était retrouvé les quatre fers en l’air à force de rire à gorge déployée. Il me restera quelques images indélébiles de ces distributions : Monique Loudières en belle évaporée dans la scène avec l’étudiant timide ou Isabelle Guérin dans le même rôle pour sa scène des chapeaux (la façon dont elle courbait le dos et sortait le ventre après avoir croisé une autre fashionista avec le même couvre-chef en plume…) ou celle de l’exfiltration de la main. Laure Muret était une inénarrable fille aux lunettes, tordante en colérique et touchante en gaffeuse de la mistake waltz. Lionel Delanoë était truculent en mari et mettait des mains aux fesses comme personne (un passage qui semble avoir été édulcoré pour cette reprise) et Carole Arbo mettait un peu de sa Myrtha dans l’épouse trompée.

J’ai beaucoup vu ce ballet et je pense être capable d’en anticiper tous les gags. Et pourtant, l’effet de surprise passé, je ris encore.

Cette fraîcheur permanente est à mettre au crédit de Robbins, « That Broadway Man », déjà célèbre en 1956, lors de la création de The Concert, comme LE metteur en scène de Musicals. Il était un non moins célèbre « Show Doctor », capable par son œil et sa science du timing de sauver des spectacles faits par d’autres qui avaient pourtant été voués à l’échec par la critique lors des previews.

Aux alentours de la création du Concert au New York City Ballet et alors que Robbins s’apprêtait à quitter la compagnie, le chorégraphe était tout auréolé de la gloire du show « Peter Pan » avec l’actrice chanteuse Mary Martin dans le rôle-titre. A cette occasion, Robbins avait montré son talent à faire bouger une distribution essentiellement constituée de non-danseurs et d’enfants ; un bon entrainement lorsqu’on s’apprête à faire bouger des danseurs classiques comme s’ils étaient des quidams réagissant de manière pataude à la musique de Chopin.

Un acteur de la production de Peter Pan, se souvient « Il a eu une considérable influence sur moi […]. Et son sens de l’humour ! Je n’ai jamais autant ri de ma vie que lorsque lui, Billy et Sondra Lee [deux autres membres de la distribution du musical] commençaient sur un sujet. Ils auraient pu lire l’annuaire téléphonique que ça aurait été drôle ».

Voilà sans aucun doute une première explication pour la drôlerie du Concert. Mais être drôle dans la vie ne suffit pas. D’autant que Robbins n’était pas toujours drôle…

Légendairement exigeant et difficile, souvent maltraitant, Robbins millimétrait toutes ses créations. Cela avait été le cas pour Peter Pan et cela le fut aussi pour The Concert. Les interprètes eurent à apprendre de multiples variantes de leur rôle avec le sentiment d’être en permanence sur un siège éjectable. Robbins revenait sans cesse sur son travail et sur celui de ses interprètes pour en tirer tout le suc.

Robert Barnett, qui était danseur au New York City Ballet en 1956, suggérait que « l’humour de Robbins était plus évident pour le public que pour les danseurs durant les répétitions. « Ce n’est pas de l’humour ha ha. C’était de l’humour de travail. Jerry n’a jamais aimé l’humour pour l’humour. C’était drôle mais la distribution ne l’a jamais compris. Le public l’a compris. C’est comme ça que ça marchait. » Et c’est sans doute pour cela qu’aujourd’hui encore, ce ballet parait inusable et à l’épreuve des différentes incarnations qui se sont succédé depuis plus de 60 ans (et ces trente dernières années au répertoire de l’Opéra).

* *

Pour cette reprise 2023, on a apprécié tout d’abord la qualité de l’ensemble des danseurs. Si le groupe incarne des individus sans talents chorégraphiques particuliers, une des sources du comique, il doit aussi évoquer comme en filigrane les travers de la danse abstraite néoclassique dont Balanchine, le mentor en ballet de Jerome Robbins, était le pape. On ne peut ainsi s’empêcher de remarquer que les académiques et tuniques des danseurs sont d’un bleu très « Sérénade ». La cacophonie des bras des filles dans la mistake waltz n’est pas sans lien avec les ports de bras en décalés du corps de ballet dans le chef d’œuvre de Balanchine. Pour la reprise 2023, ce passage était réglé à la perfection.

L’épisode poétique des parapluies, qui lors de la mouture 2010 nous avait paru quelque peu désynchronisé, a retrouvé son timing. Le rire peut toujours se faufiler dans les interstices de l’émotion comme la pluie entre le col de la chemise et celui du ciré. Dans ce passage, la pianiste Vessela Pelovska s’efface derrière la musique pour mieux distiller l’atmosphère, elle qui sait se montrer si drôle dans les passages de cabotinage : son entrée par exemple est un véritable moment chorégraphique. Assise sur son tabouret, elle fait littéralement hoqueter sa colonne vertébrale lorsqu’elle mime la concentration du soliste en début de concert.

Le Concert. Vessela Pelovska et Léonore Baulac.

Que dire des protagonistes principaux ? Les 26 octobre, Léonore Baulac a ses bons moments – l’entrée d’évaporée, le pas de deux avec l’étudiant timide (Antoine Kirscher très bien aussi) – bien qu’il y ait des petits points à peaufiner comme l’essayage des chapeaux. Marine Ganio incarne bien les deux facettes de la fille aux lunettes, atrabilaire au début puis complètement résignée face à ses maladresses dans la mistake waltz. Héloïse Bourdon est délicieusement revêche en épouse face au truculent mari d’Arthus Raveau. Au-delà du jeu, il a du ballon, de la musicalité et des bras inventifs dans l’épisode final du combat des papillons. On s’amuse beaucoup.

Le Concert. Final. Matinée du 1er novembre.

Le 1er novembre, la distribution, plus juvénile, est bien dans l’ensemble mais on ne dépasse pas l’accessit. Bleuenn Battistoni est charmante avec sa ligne pure et son côté naïf confinant à la stupidité, mais son timing n’est pas toujours impeccable notamment dans la scène avec un étudiant timide encore un peu vert (Rémi Singer Gassner). Ses grimaces sur le deuxième chapeau donnent la mesure de ce que la première danseuse pourra donner dans ce rôle un peu plus avant dans sa carrière qu’on espère étoilée.

- Le Concert. Rémi Singer Gassner (le jeune homme timide) et Bleuenn Battistoni (la ballerine).

Clara Mousseigne est assez insipide en fille aux lunettes. En revanche, Alexandre Gasse est bouillonnant d’un bout à l’autre du ballet en mari volage. Sa scène de bataille des papillons poings et attitude flexe contre ses deux confrères rivaux est proprement inénarrable et la conclusion avec sa légitime, Pauline Verdusen, très crédible en Junon outragée, est un bijou.

On aura donc quand même fini cette deuxième soirée sur un franc éclat de rire.

*

* *

Curieusement, ce que retient Fenella de ses deux soirées, ce sont les interactions des couples mariés. Entre références à Steven Sondheim (« The Ladies Who Lunch ». Company) et à Quatre mariages et un enterrement (« The Awful Weded Wife »), elle nous dresse son petit tableau de ses deux couples, unis dans l’opposition.

October 26

October 26

Robbins’s The Concert is stainless steel: it refuses to rust and looks just as shiny and good as it did fifty three years ago, even if no one young today – even in America — has the slightest idea why a random guy with moustache and cigar makes their grandparents scream “Groucho!” Thanks to Arthus Raveau as the furtively grumpy husband with a wandering eye, everything was fine even if you don’t get the Hollywood reference. Raveau was deft and bouncily frustrated and even figured out to subtle down the only thing that hasn’t aged all that well — that famous kick in the ballerina’s pants is today a sexist “no-no-no!” – and made the slapstick seem as idiotically silly as it did in a bye-gone age.

When first looking at the program, I was so disappointed that Héloïse Bourdon had been cast as the wife and not as the ballerina (her fate in this company). Hah! I was in for a nice surprise. She neither overdid nor underdid this archetypical part of the New York Ladies Who Lunch. Neck stretched and chin held up high, she simply let her pearls do the talking and “The Concert, Or The Perils of Everybody” [full title] somehow naturally came to center around her story for once.

Le Concert. Baulac, Artus Raveau (le Mari) et Héloïse Bourdon (la Femme).

* *

November 1

Another night, another couple. It’s a parody, duh, but this couple seemed even more real from start to finish, clearly bound to each other by a lifetime of highs and lows than most the couples in In The Night.

What years of on-stage experience – life! — can teach you was exemplified by soloist Pauline Verdusen’s light touch as the Awful Wedded Wife. Verdusen had lift and irony and underplayed the harridan at just the right moments. She was seconded by another pro, Alexandre Gasse, who actually managed to be touching as her wannabe macho husband in Trouble and Strife. Even during the Butterfly Battle, when he puffed up his chest and ineptly but grandiosely put up his dukes (I cackled, loudly), you could tell that most of the time up until now he had been accustomed to letting his wife take care of anything complicated…including buying tickets to a concert.

Le Concert. Battistoni (la Ballerine), Alexandre Gasse (le mari), Pauline Verdusen (la Femme)

*

* *

Au tour de James! Les goûts et les couleurs…

Sur cette série, je n’ai vu qu’une seule fois The Concert. Car, dans la vie, je l’ai sans doute trop vu. À Paris, à Londres, à Vienne, où sais-je encore ? Aussi, quand je me suis aperçu que j’avais deux fois la même distribution (25 octobre et 10 novembre), je suis parti à l’entracte à la première de mes dates. Oui, je suis blasé. Et snob : mon surmoi me susurre que la drôlerie des pièces de Cunningham est plus subtile. Et cuistre : certaines pièces de Kylian (dont certaines qu’il a reniées) ne renouvelleraient-elles pas avec bonheur le genre du ballet comique, si les programmateurs voulaient bien se donner la peine de creuser ? Mais trêve de galéjade, mon esprit est ainsi fait que si je peux pleurer trois fois par semaine avec Giselle, je ne peux rire plus d’une fois par an au Concert : j’anticipe trop les blagues (la poussière sur le piano, la ballerine sans chaise, les chapeaux, la main, le corps de ballet désaccordé…) et même le passage pluvieux, si mélancolique, me trouve aujourd’hui en train trop familier. Alors je regarde mes voisins, et je m’amuse à leur rire ; je passe ainsi la représentation au second degré… Et il faut dire qu’il passe un bon moment : Hannah O’Neill (la ballerine) est fofolle mais élégante, Audric Bezard (le mari) veule et voletant, Laurène Lévy drôle et effrayante en virago, Antoine Kirscher dans son rôle en jeune homme timide, Pauline Verdusen à son aise en fille en colère. Peut-on rater une interprétation de The Concert ? Les vrais amateurs disent que oui. Mon froid esprit n’arrive pas à le concevoir.

Sur cette série, je n’ai vu qu’une seule fois The Concert. Car, dans la vie, je l’ai sans doute trop vu. À Paris, à Londres, à Vienne, où sais-je encore ? Aussi, quand je me suis aperçu que j’avais deux fois la même distribution (25 octobre et 10 novembre), je suis parti à l’entracte à la première de mes dates. Oui, je suis blasé. Et snob : mon surmoi me susurre que la drôlerie des pièces de Cunningham est plus subtile. Et cuistre : certaines pièces de Kylian (dont certaines qu’il a reniées) ne renouvelleraient-elles pas avec bonheur le genre du ballet comique, si les programmateurs voulaient bien se donner la peine de creuser ? Mais trêve de galéjade, mon esprit est ainsi fait que si je peux pleurer trois fois par semaine avec Giselle, je ne peux rire plus d’une fois par an au Concert : j’anticipe trop les blagues (la poussière sur le piano, la ballerine sans chaise, les chapeaux, la main, le corps de ballet désaccordé…) et même le passage pluvieux, si mélancolique, me trouve aujourd’hui en train trop familier. Alors je regarde mes voisins, et je m’amuse à leur rire ; je passe ainsi la représentation au second degré… Et il faut dire qu’il passe un bon moment : Hannah O’Neill (la ballerine) est fofolle mais élégante, Audric Bezard (le mari) veule et voletant, Laurène Lévy drôle et effrayante en virago, Antoine Kirscher dans son rôle en jeune homme timide, Pauline Verdusen à son aise en fille en colère. Peut-on rater une interprétation de The Concert ? Les vrais amateurs disent que oui. Mon froid esprit n’arrive pas à le concevoir.

Costume du mari, Irene Sharaff. Exposition « Chorégraphes américains à l’Opéra ».

James : soirées du 25 octobre et du 10 novembre.

James : soirées du 25 octobre et du 10 novembre.