Privés de retrouvailles à Bastille avec une troupe qu’on n’aura presque pas vue depuis décembre 2019, les amateurs se rabattent par force sur les solutions digitales. Le format n’attire pas nécessairement nos balletotos qui n’ont pratiquement vu aucun spectacle en ligne cette année. Et si celui-ci n’avait été l’occasion d’une wine and cheese party en bonne compagnie, ils s’en seraient bien encore dispensé. Voilà donc tout de même nos trois compères, dûment testés négatifs tels des candidats de « L’Amour est dans le pré », prêts non pas à se faire des papouilles mais à partager une boite de mouchoirs en papier placée à distance stratégique entre la cafetière et l’écran plasma.

Privés de retrouvailles à Bastille avec une troupe qu’on n’aura presque pas vue depuis décembre 2019, les amateurs se rabattent par force sur les solutions digitales. Le format n’attire pas nécessairement nos balletotos qui n’ont pratiquement vu aucun spectacle en ligne cette année. Et si celui-ci n’avait été l’occasion d’une wine and cheese party en bonne compagnie, ils s’en seraient bien encore dispensé. Voilà donc tout de même nos trois compères, dûment testés négatifs tels des candidats de « L’Amour est dans le pré », prêts non pas à se faire des papouilles mais à partager une boite de mouchoirs en papier placée à distance stratégique entre la cafetière et l’écran plasma.

PREAMBULE

James (affalé dans le canapé, le cheveu ébouriffé d’un poète symboliste opiomane) : Faut-il voir le verre à moitié vide ou à moitié plein ? (triturant son verre en cristal) Le principe de la triple distribution – un couple par acte – distille à doses égales dans l’âme du spectateur les douceurs de l’imagination et les piqûres de la frustration. (soupir) On comprend qu’il faut faire danser tout le monde, et vu que toute la série fut rayée d’un trait de plume, un dessin en pointillé à compléter chez soi vaut mieux que rien du tout….

Cléopold (arrivant au salon, goguenard) : James, quel pédant vous faites ! Je sais bien que vous ne vous tenez plus d’impatience… Alors Fenella ? Ça fonctionne cette connexion ?

Fenella (« échevelée, livide au milieu des tempêtes ») : Ah ne commencez pas ! Je m’y suis prise trop tard… Tous ces codes et identifiants ! Damn Damn Damn ! Ah, thank god it’s on…

Cléopold et James (de concert) : « 5 – 4 – 3 – 2 – 1…… »

*

* *

ENTRACTE UN

Cléopold : Comment, c’est tout ? Juste un vulgaire minutier sur fond de musique d’orchestre ?

James : Où est Darcey en robe candy crush pour nous expliquer ce qu’on a vu et ce qu’il nous reste à voir sur fond de travail des machinistes ?

Fenella : On the bright side… Cela nous laisse le temps du debriefing… James, encore du vin ou peut-être du café ?

James : café…

Fenella : Cléopold, would you mind… (alors que sort Cléopold) Eh bien James ? Ce premier acte… A penny for your thoughts !

James (admiratif) : en Nikiya de premier acte, Dorothée Gilbert, attendant son Solor, a accentué le contraste entre de petits pas fébriles et des piqués arabesque tirant vers l’infini. Elle a su adoucir l’angularité des bras pour faire de sa danseuse sacrée un être vibrant plutôt qu’une icône figée dans la convention ou la pose.

Cléopold (revenu de la cuisine) : Huuuuum. Pour ma part, j’ai trouvé Gilbert presque trop hiératique au début, dans son entrée et première variation. Etait-ce le contraste avec le Grand Brahmane de Chaillet, à fleur de peau et dont le vernis craque tout de suite ? C’était extrêmement touchant lorsqu’il a enlevé sa tiare. Il n’essayait pas de soudoyer la jeune femme désirée en lui faisant miroiter des richesses, il lui proposait de tout abandonner pour elle. Plus tard, quand il la surprend avec Solor, on le voit chanceler contre la porte du temple. Je ne sais si c’est par empathie envers lui, mais j’ai trouvé que Nikiya faisait un peu … mijaurée.

James (faussement offusqué) : Sacrilège !

Fenella (conciliatrice) : Je suis d’accord sur Chaillet, dear Cléo. Son Grand Brahmane m’a surprise. J’ai suivi comme tout le monde les répétitions sur Instagram et il m’avait semblé un peu trop réservé.

Mais ici, aujourd’hui, ses yeux plein de tristesse annonçaient la tragédie. Enveloppé et comme amplifié par son lourd costume, il irradie la gravité et la manière dont il texture son jeu, nuance après nuance, m’a rendu son personnage sympathique comme jamais auparavant. C’est le portrait d’un être complexe, jamais ridicule.

Cléopold : Oui, en fait, je reproche à Gilbert dans sa pantomime de refus de ne pas avoir donné davantage l’impression qu’elle avait déjà eu cette conversation avec le Brahmane et qu’elle était désolée de cette situation parce que, somme toute, Grand B. est habituellement un brave type…

Fenella : Quant à Gilbert, elle utilisait ses pieds et ses bras comme le font les chats, les arquant et les étirant tout le temps. (avec une petite moue de satisfaction) J’ai adoré!

C’est vrai qu’au début j’ai trouvé son interprétation un peu trop contenue. En état de transe ? Fatigué d’avoir à exécuter les mêmes danses tous les jours au temple ? Froide parce qu’elle soupçonne le Grand Prêtre d’avoir le béguin pour elle ? Sa réaction pleine de dignité à ses avances m’a fait penser qu’elle avait dû envisager déjà cette possibilité.

Cléopold : Pour moi, Dorokiya ne s’est vraiment révélée qu’à partir du pas de deux avec Solor…

Fenella : Aha! Tu n’as pas juste berné le Grand Brahmane, ma fille, tu nous as eu aussi! Enfin seule, Gilbert est sortie de sa transe et ses yeux et son corps sont revenus à la vie… En face –I am sorry, mais- de l’insipide Germain Louvet en Solor.

James : un peu fade. Il fait presque gamin

Cléopold (revenant avec le café et fredonnant Boby Lapointe) : « tartine de beauté, margarine d’amour »… Quoi que, dans son cas, on pourrait remplacer margarine par saccharine, non ? Au premier acte, Solor doit marquer, être de l’étoffe des héros afin qu’on lui pardonne ses coupables tergiversations de l’acte suivant. Je n’ose imaginer ce qu’il aurait donné sur l’ensemble du ballet…

James : en revanche… Léonore Baulac en Gamzatti… Un modèle de fille riche ! Lors de la scène de confrontation, sa gifle est une gaffe : la princesse se repent immédiatement d’un geste qui la met sur le même plan que sa rivale vestale.

Fenella : Exactement ! Elle m’a rappelé ce genre de fille “cool” au lycée, complètement choquée qu’une fille « pas cool » ait pu oser même penser la traiter de rich bitch (le ton incertain) « poufiasse friquée ? »

Rires

Sa pantomime du “t’es qui toi ? Une nobody avec une cruche vissée sur l’épaule!” était une magnifique évocation d’une répartie cinglante de cour d’école. Baulac qui réagit toujours bien face à des partenaires investis trouvait en Gilbert une interlocutrice à sa mesure.

Cléopold : Dans cette scène de confrontation, Gilbert était très dramatique, voire vériste. La manière dont elle brandit le poignard! Cela me fait regretter de ne pas voir la suite. J’imaginerais bien une scène de la corbeille très démonstrative à l’acte 2 et un acte blanc épuré et désincarné. Gilbert ne fait pas dans la demi-mesure !

James (taquin) : Alors, Cléopold… Verre à moitié vide ou verre à moitié plein ?

Fenella : Hush, les garçons… Cela recommence.

« 5 – 4 – 3 – 2 – 1…… ».

*

* *

ENTRACTE DEUX

Cléopold : Eh bien ?

Fenella (faisant la moue) : Well, j’ai mes réserves. Enfourcher un jour peut-être l’éléphant en papier-mâché est sans aucun doute le rêve de tout petit garçon de l’école du ballet de l’Opéra de Paris. La réalisatrice a stupidement coupé la descente du dit mastodonte. Et voilà soudain Marchand, miraculeusement matérialisé au milieu du plateau, l’air absolument ravi.

D’ailleurs un type sur le point d’épouser une femme qu’il n’aime pas ne devrait pas sourire si béatement. En tant que danseur, Marchand n’a pas déçu mais en tant que Solor, il était un peu « Je souris, je boude, je souris, je boude ». A moins que cela ne soit, là encore, un problème d’angle de caméra.

Cléopold : Je ne suis pas tout à fait d’accord avec vous sur Marchand. Marchand prend peut-être le parti d’offrir un résumé sur un acte de l’ensemble de son Solor. Il fait une entrée prince-craquant sur son éléphant – et c’est vrai qu’on aurait peine à imaginer qu’il est invité à des fiançailles forcées – mais il exprime ses doutes sur l’avant-scène pendant la danse de Nikiya puis brise trop tard le carcan des conventions après s’être une dernière fois laissé intimider par le Rajah. (après une pause, l’air rêveur) Cela laissait présager d’un acte trois commencé en désespoir lyrique et d’une scène des ombres où Solor, décédé d’une overdose d’Opium, suit l’ombre de Nikyia au Nirvana.

Du point de vue technique ? Ce n’était peut-être pas du grand Marchand. Certes, les cabrioles battues de sa variation étaient un rêve mais les tours au jarret finis en arabesque étaient perfectibles…

Fenella : Quoi qu’il en soit, Audric Bezard, injustement cantonné au non-rôle de l’Esclave au premier acte, aurait certainement su mieux y faire –pour preuve son Onéguine ou son Armand– pour exprimer cette situation délicate tout droit sortie du triangle amoureux de Giselle où vous montrez que vous n’êtes pas satisfaits mais où, en même temps, vous paniquez. Bezard aurait géré cela avec plus de panache.

Cléopold (s’esclaffant) : Ca y est! Fenella refait les distributions. Un grand classique ! (changeant abruptement de sujet) Mais au fait, où est James ? Il a disparu dès la fin de l’acte.

James (arborant fièrement un superbe kimono) : me voilà !!

Cléopold (médusé) : mais… mais qu’est-ce que c’est que c’est que cet accoutrement, James ? Et qu’avez-vous fait à vos cheveux ? On dirait un samouraï atrabilaire !

James (piqué au vif) : vous ne comprenez décidément rien ! Et puis il fallait bien que je passe la vitesse supérieure. Vous n’aviez rien remarqué entre l’acte 1 et l’acte 2.

Fenella : C’était donc cela, le changement de chaussettes et le petit bun télétubbies !

James (drapé dans sa dignité) : Avais-je le choix ? Je fais cet après-midi une synthèse de toutes les tenues que j’avais prévu d’arborer dans les différents théâtres parisiens, de France et de Navarre entre le 15 décembre et le 5 janvier. (la larme à l’œil) Pensez. J’avais un spectacle chaque soir entre ces 2 dates…

Cléopold (agacé) : Bon, bien… Alors, cet acte 2 ?

James : Au deuxième acte, Amandine Albisson prête son dos ductile au désespoir de l’abandonnée, mais confère à la danse au bouquet parfumé et serpenté un joli côté terrien. Hugo Marchand a sans conteste l’autorité du chasseur et l’indécision de l’amant arriviste…

Cléopold : la sinuosité élégiaque d’Amandine Albisson ainsi que sa juvénilité étaient très touchantes. Sa crédulité et sa joie sans nuage de la scène de la corbeille m’ont ému; Cela formait un très beau contraste au moment de la morsure du serpent. Cette juvénilité aurait certainement marqué tout son acte 1. Avec cela, on imagine aisément un acte 3 «de la maturation» où la ballerine se serait montré souveraine et magnanime face à son faible amant parjure. (après une pause) Et Gamzatti-Colasante?

Fenella : Pas trop à l’aise au début faute d’avoir pu camper un personnage au premier acte. Puis, elle nous a un peu fait Cygne noir plutôt que Gamzatti, avant de se relaxer et de se reprendre en main pendant sa variation.

Cléopold : Colasante n’était pas forcément flattée par les regalia violets et rouges de l’acte 2 mais elle a dansé avec puissance et autorité. Ses grands jetés manquaient un peu d’amplitude mais pas de ballon. J’imagine, pour son premier acte, une princesse « à la Platel » défendant les prérogatives dues à son rang plus que ses sentiments pour son fiancé.

James : Et puis, c’est un exploit de voir les danseurs porter tout cela avec énergie dans ces circonstances. Il faut aussi imaginer – autre moment récurrent qui est une joie et une souffrance, comme on dit chez Truffaut – ce que seraient les saluts si le public était là. À chaque fin de numéro, corps de ballet, semi-solistes et solistes s’avancent pour une révérence faite dans un silence sépulcral, juste troublé par le bruit des musiciens de l’orchestre – les micros sont placés bien près des pupitres – tournant les pages de leur partition.

(triturant sa tasse à café) C’est bien triste.

Fenella : Mais nous avons eu tout de même de bons moments avec le corps de ballet : grâce à la superbe interprétation de la musique sous la baguette de Philippe Hui, Minkus a enfin swingué et la Jampo sauté. Il y a eu de belles et étincelantes cabrioles de la part des compagnons de Solor au début de l’acte 2. Il y avait des coussinets d’air sous les pieds des danseuses aux perroquets de même que chez les danseurs de la danse du feu aux tambours.

Cléopold : une fort jolie Manou, aussi! Musicale…

Fenella : Marine Ganio et sa danse aussi joyeuse qu’un éclat de rire. A la différence d’autres danseuses, elle ne gourmandait pas les petites élèves qui essayaient de lui dérober son lait. Elle les taquinait. Un changement rafraîchissant.

James : mais on babille, on papote. Combien de temps nous reste-t-il ?

Cléopold : 3 minutes!… (pensif) Curieux, avec tout ce qu’il y avait à dire, j’aurais pensé que ce serait sur le point de commencer. James, Fenella… Encore un peu de café ?

James : Malheureux ! A cette heure ? Non… C’est maintenant l’heure du thé. J’ai vu que vous aviez un petit Ko Kant que vous vous efforciez de cacher…

Fenella : J’en prendrai bien aussi… Cléo ?

Cléopold (bougon) : J’y vais, j’y vais… (toujours dubitatif). Curieux… J’ai l’impression d’avoir oublié quelque chose… Pas vous ?

L’eau bout… La porcelaine tinte…

« 5 – 4 – 3 – 2 – 1…… ».

*

* *

EPILOGUE

Applaudissements sur scène…

Cléopold (se frappant le front) : Voi-Là, ce qu’on avait oublié ! (silence) Bon… Je fais une deuxième eau pour le thé ?

James (le sourcil relevé) : non, non… Un alcool fort suffira…

Fenella : dans deux grands verres !

[silence prolongé]

Cléopold (revenant avec tout un plateau de digestifs) : Bon, qu’en avez-vous pensé ! Enfin, je veux dire… de l’acte 3…

James (reprenant des couleurs) : La descente des Ombres se déroule presque exclusivement dans le noir : les ballerines sont nimbées d’un halo vaporeux, et leur reflet au sol, saisi par une caméra rasante, donne l’effet d’une avancée sur l’eau. C’était très beau

Cléopold : J’ai apprécié le procédé au début mais il a été maintenu trop longtemps. Toute la descente des ombres, par ailleurs impeccable, s’est faite dans la pénombre. Or, Noureev voulait spécifiquement se démarquer des versions traditionnelles qui se déroulent habituellement dans le noir. Ce n’est pas lui rendre hommage… Mais je reste fasciné par la … (cherchant ses mots) … résilience… de cette compagnie qui danse si peu de grands classiques et semble pourtant les … (pause) … respirer quand elle le fait. J’avais déjà eu cette impression lors de l’unique Raymonda de décembre dernier.

Fenella : D’accord avec vous, Cléopold. En revanche, les trois ombres… Park? Toujours aussi empesée. Les mouvements manquent de coordination parce que les bras ne viennent pas en prolongement du bas du dos. Ils sont juste attachés au torse et s’agitent en fonction des besoins.

Cléopold : Comment parvient-elle à développer dans la sissone tout en dégageant si peu d’énergie? La seule tension palpable était celle de l’épaule de la jambe en l’air.

Fenella : Encore une danseuse comme on en voit trop, toujours sur scène comme pour le jour d’un concours. Elle sera sans doute la prochaine étoile. Si tel était le cas, je passe du ballet à la Formule 1. Ca sera toujours plus palpitant. (une pause) Saint Martin ? De l’énergie, un joli travail de pied, de l’efficacité mais pas d’éclat. O’Neill ? Pas grand-chose à lui reprocher, pas grand-chose à en dire non plus. Ah si ! Sa batterie est meilleure que celle des deux autres.

James (tout à coup fiévreux) : Broutilles ! Mathias et Myriam que diable ! Le cœur se serre, mais à quoi bon hurler son émotion si Myriam Ould-Braham et Mathias Heymann, rêves d’opium du troisième acte, ne vous entendent pas ? Le danseur-étoile le plus félin de la galaxie accélère et ralentit à plaisir son mouvement ; sa partenaire est toute de charnelle irréalité, et les deux livrent un adage sur le fil.

Cléopold : Mathias-Solor est un véritable lion en cage devant son vitrail de Tiffany. Comment prévoir ses actes précédents ? Il y a effectivement chez lui le côté imprévisible du félin. C’est ça qui créé l’excitation. Ould Braham et sa délicatesse des bras, la ductilité de son cou et l’amplitude de son mouvement. Avec elle, les deux autres actes n’auraient pas nécessairement nécessité de « progression dramatique ». Tout tourne autour de son mystère. A la fois frêle et forte. Lointaine et pourtant tellement vibrante et charnelle. Morte ou vivante. On l’aime. Un point c’est tout.

Fenella : Quand Myriam Ould-Braham entre et atteint Solor désespéré, j’aurai pu jurer que les mouvements d’Heymann étaient désormais dirigés par un fil qui avait été attaché à son dos et qu’elle avait commencé à tirer. J’ai perdu pied ensuite. Je me suis contentée de regarder, totalement dépourvue de distance critique.

[Soudainement]

James et Cléopold : Atchouuuum!

Fenella : Oh dear… Et voilà que je n’ai pas seulement l’œil qui pleure mais aussi le nez qui coule… Ce n’est pas « que » l’émotion, ça…

Cléopold : fichu courant d’air censé nous « protéger » Nous nous sommes attrapé un bon rhume … Ah non alors ! Je ne tombe pas malade avant de retourner dans un vrai théâtre ! Allez. Moi aussi, je besoin d’un alcool fort.

[Les verres s’entrechoquent. L’écran plasma se met en mode veille]

La Bayadère est toujours consultable en ligne jusqu’au 31 décembre sur la plateforme « L’Opéra Chez Soi ». Le lien ici.

Palais Garnier, représentations des 3 et 15 mai – Ballet de l’Opéra de Paris; Musique et direction d’orchestre : Thomas Adès, Chorégraphie : Wayne McGregor, Décor et costumes: Tacita Dean; Lumières; Lucy Carter, Simon Bennison; Dramaturgie: Uzma Hameed

Palais Garnier, représentations des 3 et 15 mai – Ballet de l’Opéra de Paris; Musique et direction d’orchestre : Thomas Adès, Chorégraphie : Wayne McGregor, Décor et costumes: Tacita Dean; Lumières; Lucy Carter, Simon Bennison; Dramaturgie: Uzma Hameed

Cri de cœur, Opéra de Paris, soirée du 21 septembre 2022.

Cri de cœur, Opéra de Paris, soirée du 21 septembre 2022. Opéra-Garnier, Soirée du 18 octobre 2021

Opéra-Garnier, Soirée du 18 octobre 2021 Résumé des épisodes précédents : Contestant les

Résumé des épisodes précédents : Contestant les

Le second axe de la « réforme substantielle » du concours d’entrée à l’École de danse préconisé par la mission Ndiaye-Rivière consiste en une révision des « critères anatomiques de sélection ». Mais la suggestion reste floue, et pose un gros souci de logique.

Le second axe de la « réforme substantielle » du concours d’entrée à l’École de danse préconisé par la mission Ndiaye-Rivière consiste en une révision des « critères anatomiques de sélection ». Mais la suggestion reste floue, et pose un gros souci de logique. Résumé de

Résumé de  Rappelons – puisque le rapport Ndiaye-Rivière n’en donne aucun – les chiffres étonnants qu’analyse Joël Laillier dans Entrer dans la danse (CNRS Éditions, 2017): en 2010, les petits rats étaient « massivement issus des franges les plus aisées et les plus cultivées de la population », avec 54% de parents occupant un emploi de cadre ou parmi les professions intellectuelles supérieures (alors qu’à l’époque cette catégorie ne représentait que 16,6% de la population active). L’auteur souligne notamment le poids de l’origine culturelle et artistique des élèves (beaucoup ayant des parents qui sont eux-mêmes artistes, architectes, journalistes, directeurs de théâtre etc.).

Rappelons – puisque le rapport Ndiaye-Rivière n’en donne aucun – les chiffres étonnants qu’analyse Joël Laillier dans Entrer dans la danse (CNRS Éditions, 2017): en 2010, les petits rats étaient « massivement issus des franges les plus aisées et les plus cultivées de la population », avec 54% de parents occupant un emploi de cadre ou parmi les professions intellectuelles supérieures (alors qu’à l’époque cette catégorie ne représentait que 16,6% de la population active). L’auteur souligne notamment le poids de l’origine culturelle et artistique des élèves (beaucoup ayant des parents qui sont eux-mêmes artistes, architectes, journalistes, directeurs de théâtre etc.). On n’est pas sûr de pouvoir percer le mystère. Notamment parce que les études historiques manquent, mais aussi parce qu’en matière de parcours de danse, les bifurcations peuvent survenir vraiment très tôt.

On n’est pas sûr de pouvoir percer le mystère. Notamment parce que les études historiques manquent, mais aussi parce qu’en matière de parcours de danse, les bifurcations peuvent survenir vraiment très tôt. Mais justement, il est possible que ces occasions de rencontre aient plutôt diminué qu’augmenté depuis trente ans.

Mais justement, il est possible que ces occasions de rencontre aient plutôt diminué qu’augmenté depuis trente ans. À quand remonte la dernière tournée en province du ballet de l’Opéra, compagnie qui se veut pourtant nationale ? Pourquoi, depuis plusieurs années, faut-il compter sur des initiatives annexes de membres de la troupe (comme 3e étage, la compagnie animée par Samuel Murez) pour voir des danseurs de l’Opéra de Paris se produire dans de petites salles d’Île-de-France ? On a vraiment l’impression qu’un crétin issu du marketing a convaincu un jour Brigitte Lefèvre et son équipe que l’Opéra étant une marque, il lui fallait devenir rare et exclusive, comme un sac à main Louis Vuitton.

À quand remonte la dernière tournée en province du ballet de l’Opéra, compagnie qui se veut pourtant nationale ? Pourquoi, depuis plusieurs années, faut-il compter sur des initiatives annexes de membres de la troupe (comme 3e étage, la compagnie animée par Samuel Murez) pour voir des danseurs de l’Opéra de Paris se produire dans de petites salles d’Île-de-France ? On a vraiment l’impression qu’un crétin issu du marketing a convaincu un jour Brigitte Lefèvre et son équipe que l’Opéra étant une marque, il lui fallait devenir rare et exclusive, comme un sac à main Louis Vuitton. Quoi qu’il en soit, et rétrospectivement, la fin des années Noureev et l’éviction de Patrick Dupond ont peut-être marqué le début d’une éclipse du ballet en tant que spectacle grand public, touchant au-delà du cercle des initiés, à travers les retransmissions télévisuelles, notamment.

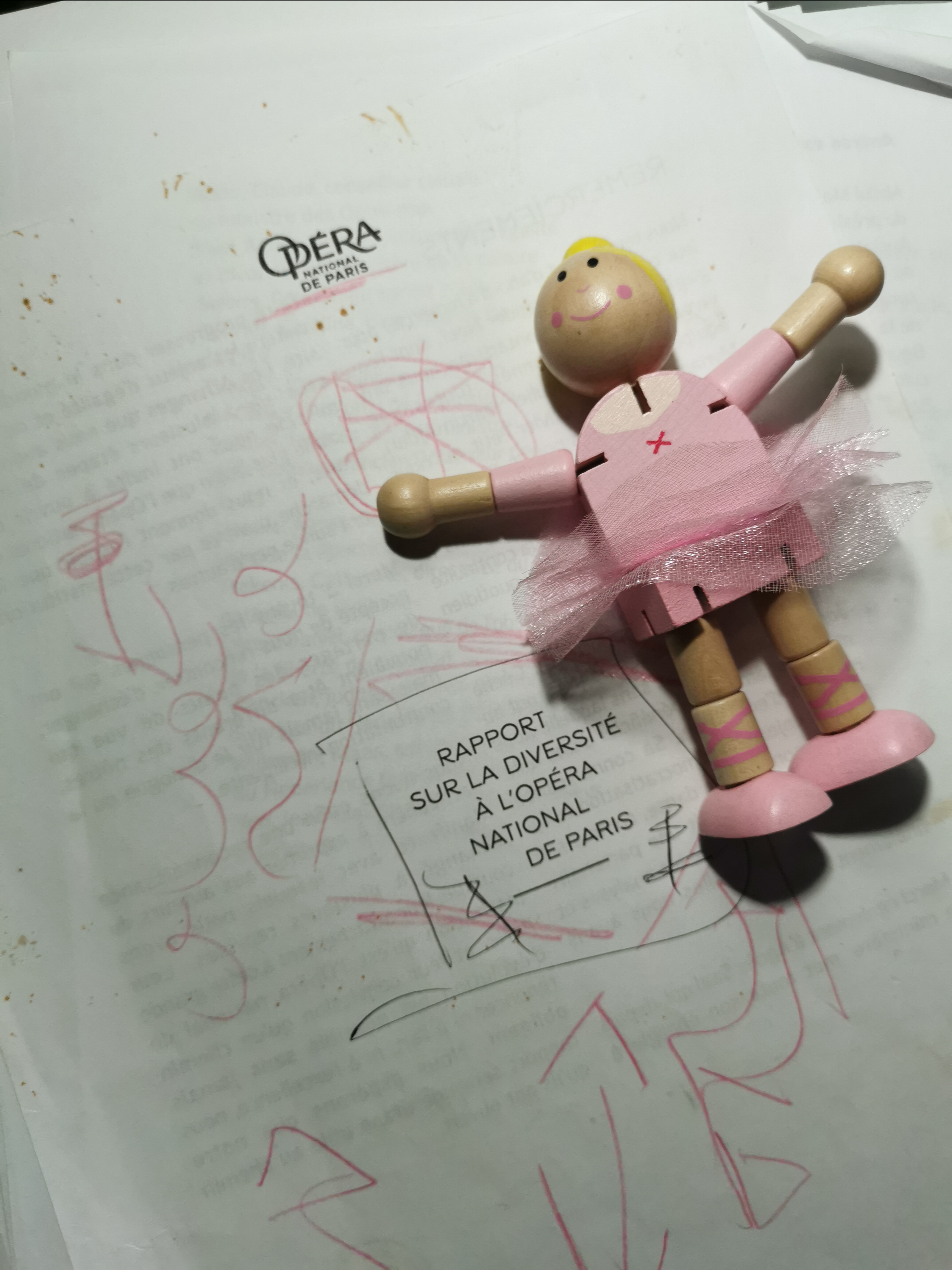

Quoi qu’il en soit, et rétrospectivement, la fin des années Noureev et l’éviction de Patrick Dupond ont peut-être marqué le début d’une éclipse du ballet en tant que spectacle grand public, touchant au-delà du cercle des initiés, à travers les retransmissions télévisuelles, notamment. J’ai enfin lu le Rapport sur la diversité à l’Opéra national de Paris ! Qu’on me pardonne, au moment de sa parution, le style empesé et les poncifs enfilés comme des perles du texte signé par Pap Ndiaye et Constance Rivière m’ont fait caler au second paragraphe. Après avoir lu des platitudes du genre « tradition, excellence, pouvoir, tout cela a contribué à ce que l’Opéra soit, ou apparaisse, comme un lieu fermé, réservé, sur la scène comme dans les salles », j’ai laissé tomber et m’en suis tenu aux résumés faits, ici et là, dans la presse nationale.

J’ai enfin lu le Rapport sur la diversité à l’Opéra national de Paris ! Qu’on me pardonne, au moment de sa parution, le style empesé et les poncifs enfilés comme des perles du texte signé par Pap Ndiaye et Constance Rivière m’ont fait caler au second paragraphe. Après avoir lu des platitudes du genre « tradition, excellence, pouvoir, tout cela a contribué à ce que l’Opéra soit, ou apparaisse, comme un lieu fermé, réservé, sur la scène comme dans les salles », j’ai laissé tomber et m’en suis tenu aux résumés faits, ici et là, dans la presse nationale. Soyons clair, c’est le type même d’explication holistique qui repose sur un monceau de postulats invérifiables, sans pour autant s’ancrer dans le réel.

Soyons clair, c’est le type même d’explication holistique qui repose sur un monceau de postulats invérifiables, sans pour autant s’ancrer dans le réel. Implicitement, le rapport adopte donc un raisonnement de nature socio-économique. Cependant, les formulations adoptées reviennent à considérer le recrutement à l’École de danse comme s’il s’agissait de l’École Polytechnique. Écrire que sa gratuité « a permis un recrutement dans des milieux sociaux populaires au 19e siècle et jusqu’au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et parfois encore aujourd’hui » est pour le moins incongru.

Implicitement, le rapport adopte donc un raisonnement de nature socio-économique. Cependant, les formulations adoptées reviennent à considérer le recrutement à l’École de danse comme s’il s’agissait de l’École Polytechnique. Écrire que sa gratuité « a permis un recrutement dans des milieux sociaux populaires au 19e siècle et jusqu’au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et parfois encore aujourd’hui » est pour le moins incongru.

Privés de retrouvailles à Bastille avec une troupe qu’on n’aura presque pas vue depuis décembre 2019, les amateurs se rabattent par force sur les solutions digitales. Le format n’attire pas nécessairement nos balletotos qui n’ont pratiquement vu aucun spectacle en ligne cette année. Et si celui-ci n’avait été l’occasion d’une wine and cheese party en bonne compagnie, ils s’en seraient bien encore dispensé. Voilà donc tout de même nos trois compères, dûment testés négatifs tels des candidats de « L’Amour est dans le pré », prêts non pas à se faire des papouilles mais à partager une boite de mouchoirs en papier placée à distance stratégique entre la cafetière et l’écran plasma.

Privés de retrouvailles à Bastille avec une troupe qu’on n’aura presque pas vue depuis décembre 2019, les amateurs se rabattent par force sur les solutions digitales. Le format n’attire pas nécessairement nos balletotos qui n’ont pratiquement vu aucun spectacle en ligne cette année. Et si celui-ci n’avait été l’occasion d’une wine and cheese party en bonne compagnie, ils s’en seraient bien encore dispensé. Voilà donc tout de même nos trois compères, dûment testés négatifs tels des candidats de « L’Amour est dans le pré », prêts non pas à se faire des papouilles mais à partager une boite de mouchoirs en papier placée à distance stratégique entre la cafetière et l’écran plasma.