A l’Opéra de Paris, le programme Racines concocté par José Martinez se proposait de présenter trois ballets écrits pour la technique des pointes. L’an dernier, Sharon Eyal, qui devait créer avec cet accessoire central du ballet classique féminin, avait reculé devant l’obstacle. Ici, les trois œuvres répondaient donc bien au cahier des charges. La soirée proposait une reprise et deux entrées au répertoire : Thème et Variations s’y trouve depuis 1993. Corybantic Games de Christopher Wheeldon a été créé par le Royal Ballet en 2018 et Rhapsodies, par le chorégraphe Sud-africain Mthuthuzeli, est une très récente création pour le Ballet de Zurich, en 2024.

A l’Opéra de Paris, le programme Racines concocté par José Martinez se proposait de présenter trois ballets écrits pour la technique des pointes. L’an dernier, Sharon Eyal, qui devait créer avec cet accessoire central du ballet classique féminin, avait reculé devant l’obstacle. Ici, les trois œuvres répondaient donc bien au cahier des charges. La soirée proposait une reprise et deux entrées au répertoire : Thème et Variations s’y trouve depuis 1993. Corybantic Games de Christopher Wheeldon a été créé par le Royal Ballet en 2018 et Rhapsodies, par le chorégraphe Sud-africain Mthuthuzeli, est une très récente création pour le Ballet de Zurich, en 2024.

Le programme était bien pensé sur le papier. Qu’allait-il en être sur scène ?

*

* *

Theme & Variations.

La soirée s’ouvrait sur un des chef-d’œuvres du ballet néoclassique : Thème et Variations créé par George Balanchine en 1941 à l’American Ballet Theatre pour Alicia Alonso et Igor Youskevitch. L’eouvre appartient à la veine des ballets néo-pétersbourgeois du chorégraphe russe qui, au début du XXe siècle, avait participé aux derniers feux des ballets impériaux en exécutant des rôles d’enfant dans les grands ballets du tout juste défunt Petipa, notamment La Belle au bois dormant. Thème et Variations est d’ailleurs, comme d’autres ballets de Balanchine (Ballet Impérial, 1941, ou Diamants, 1967) une reconstruction amoureuse du ballet des ballets. Les théories des huit danseuses qui entrent en piétinés, main dans la main et servent de guirlande décorative aux développés équilibres de la ballerine, sont une citation assumée du septuor des fées du prologue. Les variations, extrêmement véloces, de la soliste de Thème ne sont pas sans rappeler les évolutions d’une fée Fleur de farine, Canari ou Violente. Les variations du soliste masculin reprennent en le condensant le répertoire de pas des rares variations de prince de La Belle. Le grand ballabile qui clôt le ballet est typique de la manière de Petipa.

Après une double et longue série de Belle au bois dormant la saison dernière, le ballet de l’Opéra s’est montré, les trois soirs où nous avons vu le ballet, tolérablement à la hauteur de sa réputation. Les demoiselles (en tutu bleu roi) étaient fort disciplinées tandis que les damoiseaux ont pu à l’occasion s’agenouiller en ligne sinusoïdale après leur grand jeté en tournant. Du quatuor de demi-solistes féminines, en bleu-layette, on aura préféré celui de la soirée du 7 novembre qui comptait dans ses rangs Claire Teisseyre et Nine Seropian. Les développés sur pointe avaient un petit côté jazzy qui rendait particulièrement hommage au style du plus américain des chorégraphes russes.

Les fortunes sont diverses chez les étoiles mais jamais inintéressantes. Le 18 octobre, Valentine Colasante se montre élégante : un joli travail des mains sans affectation et des épaulements bien dessinés. En revanche, elle finit sa première variation rapide bien avant l’orchestre, manquant donc son effet. Paul Marque a un beau ballon. Ses jetés rebondis en attitude ou ses temps levés double ronds de jambe piqué arabesque sont parfaits. Pourtant, son aura de Leading man est en berne. C’est d’autant plus dommage que partenariat est fluide avec une pointe charnelle ajoutée par Colasante. Musicalement, ce passage n’est pas aidé par l’orchestre, le solo du premier violon est languissant sans être émouvant et l’orchestre, sous la baguette plan-plan du sempiternel Velö Pahn, joue les sédatifs. Ce défaut musical ne s’améliorera pas hélas avec les deux distributions suivantes.

Valentine Colasante et Paul Marque. Thèmes et Variations. 18/10/2025

Le 6 novembre, Roxane Stojanov interprétait le rôle de l’Etoile. La dernière nommée de l’Opéra a de jolies lignes et un joli phrasé. Ses gargouillades sur la première variation sont bien dessinées quand elles n’était pas le point fort de Colasante. Malheureusement elle manque successivement les pirouettes finales de ses deux variations, ternissant un tableau sans cela fort positif. On retient donc davantage son partenaire, Lorenzo Lelli, qui maitrise parfaitement sa partition et déploie le charisme qui manquait tant à Paul Marque. Lelli a un beau temps de saut. Il danse avec beaucoup de doigts, montrant que son mouvement va jusqu’aux extrémités du corps. L’arabesque en revanche pourrait s’allonger encore un peu, s’apparentant plus pour le moment à une attitude.

Le jour suivant on est enfin inconditionnellement conquis. Les premiers danseurs Inès McIntosh et Francesco Mura menaient avec maestria le corps de ballet. McIntosh, le bas de jambe ciselé, s’envole littéralement durant les gargouillades de la première variation. Ses épaulements à la fois précis et déliés séduisent car ils indiquent précisément des directions dans l’espace qui sortent du cadre pourtant large de la scène. Sa vitesse d’exécution dans les pirouettes ébaubit.

Francesco Mura, compact et explosif dans les sauts, la présence solaire, n’est pas sans évoquer Edward Villela, un grand interprète du rôle dans les années 70. Dans la série des doubles ronds de jambe les arabesques en piqué sont claires comme le cristal.

Dans l’adage, McIntosh à une qualité de distance-présence, très Farrellienne, qui nous donne envie de la voir dans le mystérieux et intime pas de deux de Diamants. Dans le Final pyrotechnique, le couple McIntosh-Mura peaufine l’arrêté-enchainé : les positions arabesques sont soulignées sans que jamais le flot du mouvement ne soit interrompu. Un bonheur !

*

* *

Rhapsodies.

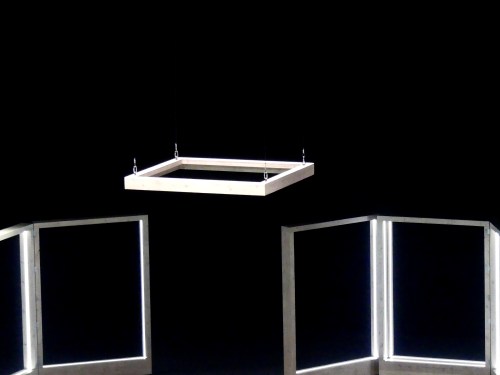

La deuxième pièce, Rhapsodies, nous permet de découvrir un chorégraphe sud-africain inconnu de nous, Mthuthuzeli November. Le jeune chorégraphe, actif depuis le milieu des années 2010, propose une chorégraphie sur la célébrissime Rhapsody in Blue de Georges Guershwin pour piano et orchestre. La pièce, créée à Zurich en 2024, bénéficie d’une scénographie soignée de Magda Willi. Au début du ballet, une grande et profonde porte carrée éclairée en leds trône au centre de la scène. Actionnée par les danseurs, elle se difracte ensuite en plusieurs ouvertures qui redéfinissent l’espace et créent des effets-miroir assez malins. Déployées en forme de fleur, posées en arc de cercle, ces ouvertures sont surmontées d’un luminaire central (l’ex-cadre de la porte initiale), similaire à ceux qu’on trouverait dans une salle de billard mais qui aurait été repensé par un designer danois des sixties.

Rhapsodies de Mthuthuzeli November. Letizia Galloni et Yvon Demol

La gestuelle utilise d’amples ports de bras qui semblent entraîner les grands développés des jambes. La spirale est à l’honneur. Il y a des passages à genoux. Un premier couple ouvre le ballet, observé par un troisième larron avant que l’ensemble des danseurs, portant des costumes du quotidien à peine retouchés, n’apparaissent. Le 17 octobre et le 7 novembre, Letizia Galloni séduit par son énergie d’élastique tendu, prêt à vous claquer à la figure. Elle danse aux côtés d’Yvon Demol intense et athlétique. Le 6 novembre, Hohyun Kang fait montre d’une sinuosité plus végétale et exsude un parfum de sensualité qu’on aurait aimé trouver dans sa Myrtha, un tantinet monolithique, sur la scène de Garnier. Pablo Legasa, quant à lui, concurrence sa partenaire sur le terrain de la liane douée de vie. Sa souplesse, qui ferait pâlir d’envie une danseuse, est magnifiée par la force de son partenariat. Les oppositions et tensions du duo créent un phrasé palpitant.

Hohyun Kan et Pablo Legasa dans Rhapsodies de Mthuthuzeli November

Néanmoins, avec ces deux couples intéressants à leur manière, on reste un peu à l’extérieur. Tout d’abord, on ne comprend pas quelle histoire ils racontent. Leur connexion avec le corps de ballet qu’ils rejoignent entre deux passages solistes, reste obscure. Et on finit par se lasser de cette chorégraphie qui emploie tout le répertoire du classique sexy à l’américaine utilisé maintes fois à Broadway. La musicalité est calquée sur la musique : les mouvements de groupe se font sur les tutti d’orchestre et la phrase musicale semble paraphrasée. A l’occasion, certains mouvements tonitruants sont comiques. L’entrée des filles en piétinés sur pointe avec bras mécaniques ou le final où les garçons rejoignent les filles pour des piétinés sur demi-pointe n’est pas sans évoquer, l’humour en moins, la scène des papillons du concert de Robbins.

C’est plaisant, ça bouge, mais on a une impression de déjà-vu. Le programme annonçait que dans Rhapsodies, Nthuthuzeli November mêlait la danse de rue qu’il pratiquait enfant en Afrique du Sud et l’héritage de la danse classique. De rue, je n’ai décelé que la 42eme.

Ceci pose la question de l’intitulé de la soirée. Je pensais naïvement au début que Racines faisait référence au point commun de ces trois ballets : l’usage des pointes. Mais il semblerait que les racines en question étaient culturelles : la Russie pour Balanchine –connexion évidente dans Thème et Variations-, l’Afrique du Sud pour November –qu’on n’a pas été capable de déceler- et … la Grèce pour Christopher Wheeldon ?

*

* *

Corybantic Games.

C’est peut-être aller cherchez un peu loin les « Racines ». Certes, toute la culture occidentale peut se réclamer de la Grèce antique et le Ballet est sans conteste né d’un désir de retrouver les racines de la tragédie classique. Encore l’Empire romain était-il aussi convoqué comme origine de la pantomime noble. On pourrait retrouver un autre angle d’approche pour justifier le rattachement au thème de la soirée. Car pour ses rites corybantiques (des célébrations en l’honneur de la déesse castratrice Cybèle), Wheeldon a choisi la Serenade after Plato’s Symposium de Leonard Bernstein, une œuvre « à citations ».

En effet, Bernstein qui fut un compositeur novateur et rempli d’humour pour la comédie musicale (outre le célébrissime West Side Story, on pense à Candide qui fit entrer Voltaire sur la scène de Broadway) se voyait aussi en compositeur sérieux. Et dans ce domaine, hélas, sa muse était un tantinet constipée. Les œuvres symphoniques de Bernstein sont souvent ampoulées voire boursoufflées. Dans sa Sérénade platonicienne, il singe à tout-va les génies de son temps : il y a un peu d’Hindemith, qui n’a lui-même pas toujours fait dans la dentelle, et beaucoup de Stravinski. Le dernier mouvement, tonitruant avec ses cloches, est embarrassant de grandiloquence.

Suivant jusqu’au bout son choix musical contestable, Christopher Wheeldon fabrique lui aussi une œuvre à citations. Il y a un soupçon d’Ashton dans les coquets costumes années 30 à harnais d’Erdan Morahoglu (on pense à Variations symphoniques mais pourquoi pas aussi La Chatte de Balanchine), une bonne dose de Robbins (celui d’Antique Epigraphs) dans le deuxième mouvement et beaucoup des Quatre Tempéraments de Balanchine (le dernier mouvement avec sa danseuse colérique qui évolue énergiquement au milieu de l’ensemble du corps de ballet et des solistes).

Ce jeu de collage lasse. Le ballet ne dure pourtant qu’une petite demi-heure… qui paraît une éternité.

Dans le Premier mouvement (lent) 2 garçons s’imbriquent l’un dans l’autre. Des positions bizarres, promenades-accroupissement sur demi-pointes, jambes en développés en dedans sont censés intriguer. Arrivent ensuite les filles. Bleuenn Battistoni (le 18 octobre et le 6 novembre) montre ses belles lignes par des poses coquettes, très Art Déco, qu’on ne pardonne pas habituellement au style Lifar qui a le mérite, au moins, d’être d’époque. Le 7 novembre, Camille Bon, danseuse plutôt dans la veine sérieuse, force sa nature et rend le passage d’autant plus affecté.

Le deuxième mouvement commence par un solo pour une ballerine. Hohyun Kang tire ce qu’elle peut de ses précieux enchaînements qui la conduisent parfois au sol. Dans ce passage-citation d’Antique Epigraphs, c’est pourtant Claire Teisseyre qui retient notre attention le 7. Lorsqu’elle casse sa ligne très pure par des flexes des pieds ou des poignets, elle évoque presque une muse d’Apollon musagète de Balanchine. On reste néanmoins dans la citation.

Inès McIntosh et Jack Gasztowtt (les trois soirs) bénéficient ensuite d’un duo dynamique avec moult portés acrobatiques, y compris le dernier où la danseuse semble jetée dans la coulisse en double tour en l’air par son partenaire. Reconnaissons à ce mouvement le bénéfice de l’efficacité.

On ne peut en dire autant de l’adagio qui propose trois duos concomitants pour les solistes des mouvements précédents (deux femmes, deux hommes, un couple mixte) sans pour autant proposer de contrepoint par une énergie spécifique qu’ils déploieraient. Le décor arty, les lumières rasantes léchées nous bercent au point de nous faire piquer du nez.

Dans le dernier mouvement, néo-colérique, c’est Nine Seropian, par son alliance de pureté classique et d’énergie moderne qui nous convainc plus que Roxane Stojanov qui rend l’ensemble un peu trop fruité et minaudant.

*

* *

La critique peut paraître sévère. Christopher Wheeldon est assurément un chorégraphe chevronné. Aurais-je apprécié ce Corybantic Games si j’en étais aux prémices de ma balletomanie ? Sans doute. La salle qui répond avec enthousiasme lors du baisser de rideau n’a pas à avoir honte de son plaisir. Simplement, on se dit qu’une fois encore, on se retrouve à ressasser des formules depuis longtemps éculées.

Faut-il pour autant abandonner la création néoclassique ? Certes pas. Balanchine lui-même, qui se voyait comme un cuisinier, disait qu’inspiré ou pas il fallait donner à manger à ses danseurs. José Martinez a donc raison de continuer à commander des ballets contemporains pour justifier la continuation du difficile apprentissage des pointes. Peut-être qu’un jour ces racines de satin, de cuir et de carton feront éclore une fleur véritablement étrange et nouvelle comme à la fin des années 80 lorsque William Forsythe arriva pour sortir le ballet de son bégaiement post-balanchinien.

George Balanchine’s Theme and Variations, Mthuthuzeli November’s Rhapsodies, Christopher Wheeldon’s Corybantic Games.

George Balanchine’s Theme and Variations, Mthuthuzeli November’s Rhapsodies, Christopher Wheeldon’s Corybantic Games.

Le programme William Forsythe – Johan Inger ouvre la saison du ballet de l’Opéra. Il signe le retour du « Maître de Francfort » à la grande boutique, qu’il avait plutôt boudée depuis le départ fracassant de Benjamin Millepied, éphémère directeur de la Danse, en 2016. Il permet également l’intronisation d’un chorégraphe trop longtemps laissé en dehors du répertoire, Johan Inger, à qui José Martinez, alors directeur de la Compania Nacional de Danza, avait commandé une création réussie,

Le programme William Forsythe – Johan Inger ouvre la saison du ballet de l’Opéra. Il signe le retour du « Maître de Francfort » à la grande boutique, qu’il avait plutôt boudée depuis le départ fracassant de Benjamin Millepied, éphémère directeur de la Danse, en 2016. Il permet également l’intronisation d’un chorégraphe trop longtemps laissé en dehors du répertoire, Johan Inger, à qui José Martinez, alors directeur de la Compania Nacional de Danza, avait commandé une création réussie,