Le Parc (Mozart/Preljocaj). Ballet de l’Opéra national de Paris. Palais Garnier. 136eme et 140eme représentation.

J’ai jadis aimé le Parc, un ballet dont j’ai vu la première au moment de sa création à l’Opéra, le 9 avril 1994. Je l’ai même assez aimé pour aller le voir en juillet de la même année à Rome, lors d’une tournée de la compagnie.

Pourtant, force m’est de constater que depuis la naissance des Balletonautes, il y a maintenant quatorze ans, notre rédaction ne s’est pas précipitée pour rendre compte des reprises du ballet de Preljocaj. Pour celle de 2013, Fenella s’était acquittée d’un spirituel plot summary que je m’étais contenté de traduire lors de la mouture 2019. Aucun article sur une représentation d’aucun des rédacteurs n’est conservé sur le blog. Aussi, en 2026, peut-être était-il temps de redonner sa chance à une œuvre qui, c’est un fait rare, semble être parvenue à s’imposer au répertoire de la grande boutique.

Ce qui m’a le plus marqué, au travers de deux soirées aux distributions différentes, c’est combien, malgré le temps passé (les dernières représentations auxquelles j’ai assisté datent de la saison 2008-2009), ce ballet restait clairement inscrit dans mon esprit. La structure est donc bonne : tripartite, elle correspond aux trois villes de la Carte du tendre et sans doute aussi aux trois chapitres de la Clélie de mademoiselle de Scudéry qui l’a inspirée. On se souvient clairement des trois moments de la journée (le matin, l’après midi – la nuit), des 3 jeux (la courses de chaises musicales, le jeu de cache-cache et le colin-maillard), des trois postures (séduction, pamoison, abandon). Des images assez vives nous restaient donc en mémoire, notamment le concours de chaises martelées au sol, les coups de tête de la fille sur la poitrine de son séducteur à la fin de la deuxième partie ou encore la diagonale cour-Jardin des dormeuses tirées par les garçons durant la troisième partie.

Le Parc. Avant tout une production réussie. Costumes : Hervé Pierre

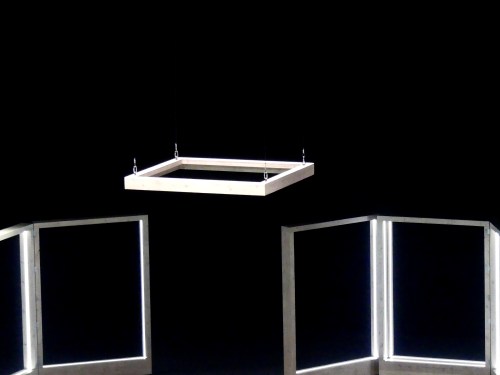

Il faut le reconnaître aussi, la production n’a pas pris une ride. Le Parc mi sylvestre – mi citadin de Thierry Leproust aux arbres palissés ressemblant à des immeubles de ville nouvelle, les costumes de Hervé Pierre (ah, la robe à la française aux imprimés rouge et blanc de la danseuse principale !) et les lumières soyeuses, translucides et un peu mystérieuses de Jacques Chatelet concourent à la magie renouvelée du ballet de Preljocaj.

Le Parc. Avant tout une production réussie. Décors : Thierry Leproust. Lumières Jacques Chatelet.

On s’étonne alors d’invariablement décrocher en cours de route. Pourquoi ?

*

* *

C’est que la structure claire et précise du Ballet finit par tourner à la monotonie. Les jardiniers à la gestuelle mécanique, sortes de cheminots réparateurs de cet espace vert sur-artificialisé, apparaissent invariablement en début d’acte. Ils ouvrent et closent le ballet. Pourquoi pas. Mais ils auraient tout aussi bien pu intervenir au milieu des actes. L’agencement tripartite de l’œuvre conduit également le chorégraphe à rallonger inutilement la sauce à l’acte 3. Commencé dans une ambiance sonore ouatée et mystérieuse (Goran Vejvoda) qui s’accorde bien avec l’adagio sur un thème de Jean-Sébastien Bach qui lui succède et préparerait à l’abandon amoureux final, il est comme interrompu par un passage surexcité pour le danseur principal et quatre messieurs sur l’Allegro du Divertimento en si bémol K137. Fallait-il vraiment mettre l’accent sur l’égalité de durée aux dépens de la cohérence narrative ? On ne comprend pas comment le héros, monté sur ressorts quelques minutes auparavant, peut devenir l’amant à la fois apaisé et émotionnellement disponible du pas de deux final.

Le Parc montre d’une certaine manière les limites des collages musicaux. Ce défaut m’était d’ailleurs apparu dès 1994 lors de la tournée romaine. Le ballet était alors dansé sur de la musique enregistrée et l’artificialité des transitions soulignait le côté « liste de lecture » de la partition.

Mais une partition « faible » peut parfois soutenir un grand ballet. Qu’en est-il donc de la chorégraphie ? A l’origine, elle m’avait paru plaisante. Elle se présente comme une évocation de la danse baroque dans son acception la plus large. Les danseurs exécutent des ports de bras coquets et des moulinets de poignets pour faire mousser la dentelle de leurs chemises. La première partie, la rencontre du masculin et du féminin, avec ses groupes symétriques et en canon, n’est pas sans évoquer les ballets équestres de l’époque de conception de la Carte du Tendre. Les danseurs font même des petits pas de cheval. Pour le reste, le temps de Mozart correspond fort peu à l’époque et surtout à l’esprit des précieuses. La chorégraphie évoque d’ailleurs plus l’ère du préromantisme de Gardel que la danse noble de Beauchamp-Pécour (la Clélie de mademoiselle de Scudéry) ou même les prémices du ballet d’action de Noverre (qui travailla avec le grand Wolfgang sur Les Petits Riens). Les approches du couple principal pourraient évoquer une histoire du pas de deux dans le Ballet. Les danseurs évoluent d’abord en parallèle, comme pour un ballet à entrées, avant d’évoquer le menuet dramatique à l’origine du proto-ballet d’action pour enfin présenter des entrelacements des bras et des corps. Mais c’est peut-être un peu trop tirer Preljocaj vers la subtile érudition d’un Malandain. En fait, les citations baroques sont plutôt génériques et le chorégraphe se repose -beaucoup trop- souvent sur des éléments de théâtralité – regards entendus, marches circonspectes, pamoisons gracieuses- dans lesquels on ne peut s’empêcher parfois de voir du remplissage.

Le Parc. Avant tout une production réussie. Costumes Hervé Pierre

L’élément « contemporain » de la chorégraphie est quasiment inexistant. Lorsque les danseurs passent au sol, on ne dépasse pas les exercices de barre au sol que Roland Petit ou Serge Lifar introduisaient déjà dans leurs chorégraphies dans années 50. Même le passage du rêve de la jeune femme avec les quatre jardiniers au début de l’acte 3 était du déjà vu en 1994 : Balanchine l’avait expérimenté en 1954 dans Ivesiana (The Unanswered Question) et MacMillan l’avait rendu populaire avec son Pas chez Madame dans Manon en 1974.

Peut-être ce qui m’avait attiré il y a trente ans – «l’étiqueté contemporain » facile à digérer – est exactement ce qui aujourd’hui me tient à l’extérieur du ballet.

*

* *

Les souvenirs restent pourtant vifs. A l’époque, Isabelle Guerin et Laurent Hilaire, en alternance avec Elisabeth Maurin et Manuel Legris, tenaient les premiers rôles. Guerin était un mélange d’élégance de surface et d’animalité sous-jacente. Au moment de la défaite au jeu des chaises musicales, sa seule posture, très droite, le regard posé au sol, signifiait son humiliation outragée. Hilaire, quant-à-lui, était le parfait séduisant goujat qui allait être lentement éduqué et policé par la femme avant d’être révélé à lui-même dans la scène finale.

*

* *

Le Parc. Hannah O’Neill et Germain Louvet

Les distributions vues lors de cette reprise ne nous ont pas tant convaincu et, en conséquence, ont moins masqué les faiblesses de la pièce.

Le 17 février, Germain Louvet, un peu minéral, est pétri d’élégance. Ses sauts manquent peut-être un peu d’envol mais on imagine qu’avec la partenaire adéquate, il aurait pu tirer quelque chose de son rôle. On sentait le vernis policé prêt à craquer des l’acte 1. Las, Hannah O’Neill reste pour sa part très extérieure dans le rôle de la jeune aimée. Durant la première partie, en l’absence de distribution et ayant oublié que la Principale porte une culote de velours rouge, notre regard s’est porté sur de nombreuses danseuses, mais pas sur elle. On pense même un moment que Sarah Kora Dayanova est l’étoile de la soirée. On aura pu au moins se concentrer sur de belles personnalités artistiques. Eléonore Guérineau est décidément primesautière et Hortense Millet-Maurin irradie de lumière sur scène.

Le couple principal ne communiquera pas vraiment de toute la soirée et le porté du baiser tournoyant du pas de deux final nous parait un peu trop athlétique pour émouvoir. On s’est ennuyé ferme.

Le 23 février, on adhère davantage. Letizia Galloni, qu’on remarquait déjà dans les ensembles le 17, était beaucoup plus dense qu’O’Neill en danseuse principale. On retrouvait cette animalité qu’on percevait chez Guérin, cette détermination aussi. Cela donnait une véracité accrue à la peinture des affres amoureuses de l’héroïne. Guillaume Diop n’est pas à ce stade de maturité d’interprétation mais il parvient à projeter un élan juvénile et des aspirations par le truchement de ses sauts faciles et de ses réceptions moelleuses. Le pas de deux final est beaucoup mieux amené par les deux artistes. Il y a une approche puis un déclic, notamment avec le porté inattendu en double tour vrillés de Galloni dans les bras de Diop ; l’absence de préparation apparente en préserve l’effet de surprise. Enfin, le long crescendo d’intimité culmine avec le baiser plané plus spirituel ici que physique.

Le Parc. Letizia Galloni et Guillaume Diop.

La soirée n’est cependant, loin s’en faut, dénuée de longueurs et de redites. On s’est pris, là encore, à suivre des danseurs du corps de ballet : on a apprécié l’autorité scénique de Keita Belali, l’élégance naturelle de Fabien Revillion ou la précision chirurgicale de Chung Wing Lam dans les Jardiniers.

Mais finalement il reste certain qu’on ne courra pas à la prochaine reprise du Parc d’Angelin Preljocaj…

Le Parc. Avant tout une production réussie. Décors : Thierry Leproust. Lumières Jacques Chatelet.

Notre Dame de Paris (Maurice Jarre, Roland Petit), Ballet de l’Opéra de Paris. Opéra Bastille. représentations des 9, 10, 23 et 30 décembre 2025.

Notre Dame de Paris (Maurice Jarre, Roland Petit), Ballet de l’Opéra de Paris. Opéra Bastille. représentations des 9, 10, 23 et 30 décembre 2025.

A l’Opéra de Paris, le programme Racines concocté par José Martinez se proposait de présenter trois ballets écrits pour la technique des pointes. L’an dernier, Sharon Eyal, qui devait créer avec cet accessoire central du ballet classique féminin, avait reculé devant l’obstacle. Ici, les trois œuvres répondaient donc bien au cahier des charges. La soirée proposait une reprise et deux entrées au répertoire : Thème et Variations s’y trouve depuis 1993. Corybantic Games de Christopher Wheeldon a été créé par le Royal Ballet en 2018 et Rhapsodies, par le chorégraphe Sud-africain Mthuthuzeli, est une très récente création pour le Ballet de Zurich, en 2024.

A l’Opéra de Paris, le programme Racines concocté par José Martinez se proposait de présenter trois ballets écrits pour la technique des pointes. L’an dernier, Sharon Eyal, qui devait créer avec cet accessoire central du ballet classique féminin, avait reculé devant l’obstacle. Ici, les trois œuvres répondaient donc bien au cahier des charges. La soirée proposait une reprise et deux entrées au répertoire : Thème et Variations s’y trouve depuis 1993. Corybantic Games de Christopher Wheeldon a été créé par le Royal Ballet en 2018 et Rhapsodies, par le chorégraphe Sud-africain Mthuthuzeli, est une très récente création pour le Ballet de Zurich, en 2024.

George Balanchine’s Theme and Variations, Mthuthuzeli November’s Rhapsodies, Christopher Wheeldon’s Corybantic Games.

George Balanchine’s Theme and Variations, Mthuthuzeli November’s Rhapsodies, Christopher Wheeldon’s Corybantic Games.

Giselle (Adam, Coralli/Perrot/Bart-Poliakov), Ballet de l’Opéra de Paris. Représentation du 17/10 (Hannah O’Neill, Reece Clarke, Héloïse Bourdon).

Giselle (Adam, Coralli/Perrot/Bart-Poliakov), Ballet de l’Opéra de Paris. Représentation du 17/10 (Hannah O’Neill, Reece Clarke, Héloïse Bourdon).

Soirée d’ouverture. Ballet de l’Opéra de Paris. Grand défilé du corps de ballet / Requiem For a Rose – Junior Ballet / Giselle. Soirée du 30 septembre 2025.

Soirée d’ouverture. Ballet de l’Opéra de Paris. Grand défilé du corps de ballet / Requiem For a Rose – Junior Ballet / Giselle. Soirée du 30 septembre 2025.

Stagecraft

Stagecraft

Vidéos commentées : Notre Dame de Paris de Roland Petit

Affiche pour le ballet Notre Dame de Paris

Notre Dame de Paris a marqué en 1965 le grand retour de Roland Petit dans la compagnie qui l’avait formée. Il l’avait quittée en 1945 pour suivre sa propre voie après avoir créé Les Forains sous les auspices de Jean Cocteau et Boris Kochno. A cette date, le jeune loup est devenu un chorégraphe reconnu qui a déjà touché à tout, du ballet au Music-Hall en passant par Hollywood. Dans Notre Dame de Paris, qu’il chorégraphie tout en s’attribuant le rôle principal masculin, on retrouve donc des constantes, voire des redites, de son style magnifiées par une inspiration à son pic.

Une vidéo ne suffisant pas à embrasser les richesses de ce ballet, on en a donc sélectionné deux.

*

* *

Vidéo 1 : La Fête des Fous. Ballet de l’Opéra de Paris (circa 2021).

La scène d’ouverture, la Fête des fous ici dans une captation récente du ballet de l’Opéra de Paris, nous montre Petit dans son rapport aux productions de spectacle ainsi que dans son traitement du corps de ballet.

Depuis ses débuts, Roland Petit avait su préparer son succès par le choix éclairé de collaborateurs talentueux, qu’ils soient déjà reconnus ou alors prometteurs. Pour Notre Dame, la musique était de Maurice Jarre, un compositeur célèbre qui avait créé pour les pièces du TNP de Jean Villar et qui écrivait des musiques de film pour Hollywood. Si l’on en croit Roland Petit, qui aimait à romancer sa biographie, la partition aurait été créée « par téléphone », Jarre travaillant pour une superproduction américaine (Docteur Jivago de David Lean sortit en salle la même année). La scène d’ouverture montre une partition qui évite le pastiche de la musique médiévale tout en l’évoquant par l’usage des percussions et des cloches. Les chœurs enregistrés, quant à eux, nous ramènent à un univers religieux intemporel.

Pour les décors, Petit a fait appel à … un cinéaste : René Allio. Un imposant podium terminé par des marches est illuminé par un immense cyclo-toile de fond qui reproduit un lavis de Victor Hugo évoquant le Paris médiéval. Cette toile unique, prenant des teintes différentes selon les épisodes du drame semble faire participer la ville entière à l’action. La cathédrale-vitrail qui descend du ciel alors que le corps de ballet s’est mis en mouvement (à 20 secondes), est un immense triptyque en grisaille.

C’est que la couleur est apportée par les costumes d’Yves Saint Laurent. Le jeune créateur de mode, qui dès l’enfance avait été fasciné par la Carmen de Roland Petit (et les costumes de Christian Bérard), sature l’espace de couleurs éclatantes qui se catapultent hardiment jusque sur un même danseur (particulièrement les garçons qui portent pourpoints et collants : des jaunes, des violets, des oranges et des bleus). Les filles sont habillées de tuniques courtes dans la veine du « petit pull noir » que Saint Laurent avait inventé peu de temps auparavant sur Zizi Jeanmaire pour la revue de L’Alhambra. Comme la musique de Jarre ou les décors d’Allio, la période médiévale n’est pas pastichée mais évoquée, un simple laçage rappelant les chemises de chanvre « moyenâgeuses ». En revanche, pour pop qu’elles soient, les couleurs franches nous rappellent qu’au Moyen-âge, chaque région avait sa teinte en fonction des plantes tinctoriales disponibles. Ce mélange est en soi un commentaire sur l’aspect cosmopolite du peuple parisien.

A travers la mise en scène, Petit, qui n’aimait pas à se mettre dans la lignée de ses maîtres, montre son étroite filiation avec le modèle érigé par les Ballets russes de Serge de Diaghilev, celui des ballets œuvres d’art totale aux productions indissociables de la danse. Il se montre aussi l’héritier de Serge Lifar, qui, pendant la formation de Petit à l’école de Danse, avait apporté l’esprit avant garde des Ballet Russe dans la Maison et ouvert une classe d’adage.

Chorégraphiquement parlant, Petit n’est pas non plus si éloigné de certaines créations de Lifar. Sa chorégraphie à la serpe, traitée par masse, n’est pas sans rappeler les évolutions des corps de ballet d’Icare ou de Phèdre. Les poses sont angulaires : bras à l’équerre, pieds flèxes et jambes parallèles. Les secousses des mains-tambourins, leitmotiv du ballet, les sautillés nerveux à la seconde, les courses sur place (à 1mn) sont diablement efficaces. La chorégraphie est certes basique (et sans doute un peu répétitive pour les danseurs), mais le traitement des groupes est admirable. C’est une véritable folie organisée. La hiérarchie traditionnelle du corps de ballet est tout de même respectée. Deux demi-solistes dans un groupe de 5 garçons exécutent des prouesses pyrotechniques simples mais roboratives –principalement des séries de doubles tours en l’air- (à 1 mn 09 puis à 2mn). Ces deux moments encadrent une formation en ronde (à 1 minute 52) où le corps de ballet, saturé de couleur par les costumes de Saint Laurent, se mue soudain en rosace médiévale éclatante, celle de la façade de la cathédrale.

*

* *

Vidéo 2 : Scène et pas de 2. Acte 2. Cyril Atanassoff (Quasimodo) et Sylvie Guillem (Esmeralda). 1988.

En dépit de l’absence de l’impressionnant décor de la tour, avec sa charpente et ses deux cloches bringuebalantes, l’effet est néanmoins saisissant. Roland Petit n’avait pas voulu de prosthétiques pour dépeindre son bossu. L’épaule droite levée vers laquelle penche la tête, la marche courbée sur jambe pliée, Quasimodo doit cependant aligner des difficultés techniques de jeune premier (les doubles tours en l’air à ou encore les sauts seconde de face). La difficulté consiste à ne pas focaliser sur l’angularité des positions, ce qui figerait le personnage, et d’en garder l’aspect félin. Cyril Atanassoff, qui dut également tirer des enseignements de son travail avec l’autre chorégraphe contemporain lié à la maison dont il était un danseur fétiche, Maurice Béjart (que Petit abhorrait), est parfaitement à son aise dans cet exercice périlleux. Les tressautements nerveux du personnage sont poignants (1mn 03 à 1mn 20). Il parvient, même sans les décors, à faire comprendre qu’il actionne les cloches et s’accrochant à elles (1mn50 à 2mn) ou en tirant des cordes invisibles.

Arrive alors le pas de deux (à 2mn 57 et jusqu’à la fin). Celui-ci est absolument typique de Roland Petit qui n’hésitait pas à recycler ce qu’il savait être ses plus grands succès. Avec Quasimodo-Esmeralda, on oscille donc entre Carmen (principalement le pas de deux de la chambre) et Le Loup (où Petit avait déjà exploré le contraste entre féminité et bestialité et dont il interprétait aussi le rôle-titre).

La structure alterne ainsi les moments plus théâtraux, où la danse n’est jamais loin, aux parties plus dansées, jamais exemptes de drame. Dans les parties « théâtrales », il faut compter l’entrée avec les mains tambourins (de 3 mn à 4 mn 15), Esmeralda tentant de redresser l’épaule de son ami difforme (de 5 mn 50 à 6 mn20), le moment où Quasimodo exalté, pour son plus grand désespoir, effraye, la gitane (8 mn 21), et pour finir le rattrapage par la difformité (à 8 mn 55).

Les parties plus chorégraphiées au sens classique du terme sont un challenge pour la ballerine parce qu’il lui faut lutter contre les réminiscences des personnages de dominatrix qu’affectionnait le chorégraphe. Dans le premier duo (4 mn 45-5 mn 45), les piétinés nerveux d’Esmeralda et la section de la marche avec développés en quatrième devant pour le couple (repris à 10 mn 40) sont dans la droite lignée du pas de deux antagoniste de la chambre de Carmen. Une diagonale de petits sauts à la seconde exécutés par Esmeralda de dos en reculant (à 7 mn 15) nous tire vers la confrontation finale dans l’arène. Comme dans le pas de deux de la chambre, il y a aussi une variation, certes subreptice, où la ballerine semble se muer en tentatrice (à 6mn 50).

La jeune Sylvie Guillem (23 ans à l’époque), incroyablement mature artistiquement, parvient à garder son personnage sur le fil. Ses célèbres levés de jambes, tellement imités depuis maintenant quatre décennies, ne sont jamais agressifs ou putassiers. Elle travaille les contrastes entre les tacquetés énergiques propres à Roland Petit (la femme attirante) et les suspendus des équilibres (l’idéal féminin) dans les tours piqués en développé arabesque (à 9 mn 25). La scène montre donc bien un joute presque amoureuse entre deux êtres que le physique sépare mais qui se rencontrent sur le terrain du cœur.

La connexion entre les deux artistes de génération différentes qui culmine avec le final des promenades et de la berceuse, rend sans doute un peu vain ce découpage analytique de la chorégraphie tant leur pas de deux lie tous ces éléments en une entité organique où tout découle du pas précédent.

*

* *

Il était cependant important de montrer comment un grand chorégraphe, dans toute la force de son inspiration, pouvait se piller lui-même tout en créant néanmoins quelque chose d’unique. Car tel Giselle, au départ l’addition opportuniste de plusieurs formules éprouvées est devenu chef d’œuvre du ballet romantique, Notre Dame de Paris est en soi un chef d’œuvre du ballet narratif du XXe siècle.

2 Commentaires

Classé dans Hier pour aujourd'hui, Retours de la Grande boutique, Vénérables archives

Tagué art, ballet, Ballet de l'Opéra de Paris, Cyril Atanassoff, Danse, Maurice Jarre, Notre Dame de Paris, Notre Dame de Paris de Roland Petit, Paris, Paris Opera Ballet, René Allio, Roland Petit, Sylvie Guillem, Vidéo commentée, Yves Saint Laurent