André Eglevsky, « Le Spectre de la Rose », par ALex Gard

Résumé des deux épisodes précédents: la part du classique dans les saisons de l’Opéra de Paris diminue sur longue période, celle des œuvres issues du XIXe siècle aussi (c’est logique). Mais quid des créations du premier tiers du XXe siècle?

Penchons-nous donc sur les créations post-1900, en gros à partir des Ballets russes. C’est là que les difficultés commencent, car d’une part les univers chorégraphiques se diffractent (troupe Diaghilev et ses démembrements, galaxie Vic-Wells, expérimentations expressionnistes, etc.), d’autre part leur présence dans les saisons de l’Opéra est à la fois inégale et instable.

Il est donc bien plus malaisé de repérer à la fois les œuvres qui s’imposent d’elles-mêmes par leur récurrence et leur prégnance dans l’imaginaire collectif, mais aussi de les classer a priori.

Prenons donc une autre méthode, et demandant pardon à votre délicatesse pour le vocabulaire employé. Notre période d’analyse démarrant en 1972, on appellera « Stock XXe » toutes les œuvres parmi lesquelles on peut « piocher » pour construire sa programmation (qu’elles aient déjà été dansées à Garnier, ou qu’on veuille les y présenter pour la première fois). Imaginez Raymond Franchetti, directeur de la danse de 1972 à 1977, et inventeur des saisons de ballet telles que nous les connaissons aujourd’hui, contempler chaque pièce du stock d’un œil interrogatif : « je la programme-t-y ou je la programme-t-y pas ? » (il est né à Aubervilliers, notre reconstitution lui prête un accent faubourien).

À l’époque, les vols transatlantiques existent, on passe par-dessus la Manche autant qu’on veut, le monde de la danse est dès longtemps international, et tout circule vite : fait partie du vivier tout ce qu’on a pu voir ou dont on a pu entendre parler à temps pour avoir envie de le programmer, donc toute œuvre créée en 1970 au plus tard (car en 1971, on finalise déjà le programme de l’année suivante : In the Night fait partie du stock, Les Variations Goldberg, non).

Collecter les ingrédients du « Franchetti éternel »

Le stock potentiel 1901-1970 est, bien sûr, un ensemble immense (certaines œuvres créées pendant la période n’ont jamais été dansées par le ballet de l’Opéra, elles ne sont pas « au répertoire » comme dit la régie de la danse). Par ailleurs, le stock constaté est une reconstitution après-coup (car certaines œuvres de la période n’ont fait leur « entrée au répertoire » que longtemps après leur création).

Enfin, le vrai stock d’œuvres créées sur notre planète s’enrichit chaque année (le stock Lefèvre, directrice de la danse 1995-2014, étant plus large que le stock Hightower, directrice de 1980 à 1983, etc.).

Mais à élargir sans cesse les marges, on arriverait à considérer que tout est stock, ce qui n’aurait pas de sens pour l’analyse. Effectivement, Aurélie Dupont peut faire son marché dans tout le XXe siècle, mais nous n’avons pas envie de nous mettre dans la tête d’Aurélie.

Nous préférons imaginer un Franchetti éternel qui aurait présidé à tous les choix de programmation patrimoniale jusqu’à présent, et à qui on pourrait demander : Raymond, qu’as-tu fait de ton stock ? (Les amoureux de la vraisemblance plaident pour une reformulation en : Raymond, qu’a-t-on fait de ton stock?, mais nous ne sommes pas de ce genre-là).

Si vous nous avez suivis jusqu’ici, vous savez que c’est le moment d’un petit graphique. La part des œuvres de la période considérée dans la totalité des saisons s’établit à un niveau assez stable, aux alentours de 18%. L’évolution sur longue période n’apparaît que si l’on décompose un peu.

Le stock Franchetti « mis en boîtes » à la hussarde.

Le stock Franchetti « mis en boîtes » à la hussarde.

Tâchons d’expliquer, à présent la figure n°6 ci-dessus. En fait, l’univers chorégraphique du stock Franchetti n’est pas aussi hétérogène qu’on pouvait le craindre. Mais comme nous aimons bien les graphiques à trois couleurs, nous l’avons encore simplifié. Ainsi, la catégorie Ballets russes inclut-elle, au-delà de Diaghilev, les démembrements de fin de parcours (Le Bal des cadets de David Lichine, période Colonel de Basil), ainsi que les créations des Ballets suédois (la recréation de Relâche de Jean Börlin, 1924, production de 1979).

On a aussi éhontément amalgamé en « Monde anglo-saxon » des chorégraphes aussi divers qu’Antony Tudor (Le Jardin aux Lilas, 1936), Agnes de Mille (Fall River Legend, 1948), José Limon (La Pavane du Maure, 1949), Paul Taylor (Auréole, 1962), John Cranko, Frederick Ashton, Jerome Robbins et George Balanchine dans sa période américaine (car ce dernier a été délicatement écartelé : les productions antérieures au Bourgeois gentilhomme sont comptées chez les Ballets russes).

Anthony Tudor par Alex Gard

Enfin, on a réuni en une autre grosse catégorie fourre-tout, « Chorégraphes Maison », toutes les œuvres dues aux chorégraphes liés, de près ou de loin, à l’Opéra de Paris. Cela inclut tous les anciens directeurs de la danse, dont les créations (pas forcément pour l’Opéra) étaient encore jouées à l’aube des années septante (pas forcément pour très longtemps) : Léo Staats (Soir de fête, 1925), Ivan Clustine (Suites de danses, 1913), Serge Lifar (de son Icare de 1935 aux Variations de 1953), George Skibine (Daphnis et Chloé, 1959), Michel Descombey (Symphonie concertante, 1962). On compte aussi dans le lot Victor Gsovsky (Grand pas classique, 1949), car il a été maître de ballet à Garnier (et puis l’œuvre, bien que créée au TCE, a été réglée sur Yvette Chauviré et Wladimir Skouratoff). Et l’on annexe aussi au contingent « Maison » les Études (1948) d’Harald Lander, car ce dernier a tout de même dirigé un temps l’école de danse de l’Opéra.

On l’aura compris, nous avons l’adoption facile. Mais aussi cavalier que cela paraisse, ceci n’est pas irraisonné: il est courant que chaque grande école de ballet ait son chorégraphe attitré (Bournonville à Copenhague, Ashton au Royal Ballet après 1945, puis MacMillan, Cranko à Stuttgart et, plus près de nous, Neumeier à Hambourg), dont les productions contribuent à forger l’identité stylistique du lieu. Que cette pratique courante soit contrecarrée, à Paris, par une relative instabilité directoriale n’enlève rien au fait qu’il est justifié et intéressant – ne serait-ce qu’à titre de comparaison avec les autres maisons – de pister le sort fait à la production endémique. Par ailleurs, comme l’a montré Cléopold pour Suites de danses, certaines pièces-maison ne visent-elles pas précisément à acclimater les tendances du jour au style propre à la compagnie, ou à en magnifier les possibilités ? Enfin, la plupart des œuvres comptées dans le contingent-maison ont été soit créées pour l’Opéra de Paris soit conçues et présentées dans son orbite proche.

C’est pourquoi Roland Petit et Maurice Béjart sont enrôlés sous la bannière-maison, en dépit de la brièveté de la relation institutionnelle du premier avec l’Opéra (quelques semaines virtuelles à la direction de la danse en 1970) et de son caractère tumultueux pour le second (avec de sérieuses bisbilles au cours du mandat Noureev). Tout cela pourrait être débattu, mais ce qui compte pour notre propos est que, aussi indépendante qu’ait été leur carrière, elle n’en a pas moins fait, et durablement, quelques allers-retours avec la Grande boutique (Notre-Dame de Paris et L’Oiseau de feu sont tous deux des créations ONP).

Un petit coup de lorgnon dans chacune des boîtes …

Ceci étant posé, nous ne sommes pas des brutes. La catégorisation à la hussarde a le mérite de la lisibilité, mais ensuite, rien n’interdit de zoomer, et de retrouver le sens des nuances.

Alexandra Danilova, « Gaité Parisienne », par Alex Gard

Pour les Ballets russes, le rideau tombe lentement mais sûrement (figure n°7). Le phénix renaîtra peut-être de ses cendres après l’éclipse totale du septennat actuel, mais de toute même, la variété des œuvres et des chorégraphes se réduit comme peau de chagrin : dans le palmarès des œuvres représentées, seuls surnagent encore L’Après-midi d’un faune (1912), Apollon Musagète (1928, mais c’est à présent la version 1979 qui est le plus souvent représentée, et on pourrait la compter ailleurs), le Tricorne (1919), le Fils prodigue (1929) et Petrouchka (1911). Nijinska, dont Les Noces (1923), entrées au répertoire en 1976, étaient présentées assez souvent, est à présent proche de l’oubli dans la maison (Le Train bleu et Les Biches, présentées au début des années 1990, n’ont pas fait souche).

Si l’on fait un rapide gros plan sur le monde anglo-saxon (on y reviendra), il est amusant de comparer les destins croisés de trois paires de chorégraphes qui à eux seuls, concentrent 95% du paquet (même quand on zoome, on aime créer des effets de flou). La figure n°8 contraste le sort de trois tandems rassemblés à la diable :

Si l’on fait un rapide gros plan sur le monde anglo-saxon (on y reviendra), il est amusant de comparer les destins croisés de trois paires de chorégraphes qui à eux seuls, concentrent 95% du paquet (même quand on zoome, on aime créer des effets de flou). La figure n°8 contraste le sort de trois tandems rassemblés à la diable :

George Balanchine dans ses années Ballets Russes de Monte Carlo par Alex Gard

- Les duettistes Tudor/Taylor n’ont pas grand-chose en partage (en tout cas, ni l’âge, ni le style), hormis un destin commun au regard des saisons parisiennes : une percée assez notable, mais peu durable. Qui se souvient qu’Auréole (1962) a été programmé à huit reprises entre 1974 et 1996 ? Et qu’au tournant des années 1990, l’Opéra avait rendu hommage à Antony Tudor (1908-1987) en présentant quatre fois, de manière rapprochée, aussi bien Le Jardin aux lilas (1936) que Dark Elegies (1937) ?

- Par contraste, l’ascension dans les saisons des rejetons de la filière Vic-Wells-Royal Ballet, John Cranko (Onéguine, 1965), et Frederick Ashton (La Fille mal gardée, 1960), est plus récente, mais aussi plus forte, et probablement plus durable (la petite touche orangée durant la période 1979-1986 est due à un passage-éclair au répertoire du Roméo et Juliette de Cranko, 1962).

- Rien de facétieux, enfin, dans le rapprochement entre les deux chorégraphes iconiques du NYCB, dont la présence dans les saisons est en pente ascendante.

Le sort des chorégraphes-maison « en conserve »

Le sort des chorégraphes-maison « en conserve »

Last but not least, que met en évidence un petit gros plan sur la section « Maison » de notre stock Raymond ? Fidèles à notre manie des rapprochements hardis et des acronymes stupides, nous réunissons dans un seul paquet les hommes qui n’ont qu’une pièce au répertoire durant toute la période 1972-2021 (Lander=Études, Clustine=Suites de Danse, Staats=Soir de fête, Descombey=Symphonie concertante, etc.) ainsi que Georges Skibine (qui en a trois, mais elles disparaissent vite : Daphnis et Chloé, La Péri et Concerto). Cet être collectif sera nommé HSO&S (pour Hommes d’une Seule Œuvre & Skibine ; on lui donne, pour années de naissance et mort, la médiane des dates des huit personnes concernées). N’échappent à notre logique de groupement que Serge Lifar, Maurice Béjart et Roland Petit.

La figure n°9 parle d’elle-même : HSO&S ne survit que par la grâce d’Études. Sans l’annexion de Lander aux Chorégraphes-Maison, le stock endémique hors-Lifar (10 œuvres créées entre 1913 – Suites de danses – et 1969 – Ecce Homo de Lazzini) aurait disparu encore plus vite : hors Études (qui revient encore tous les dix ans : 1994, 2004, 2014), les seuls presque-survivants sont Soir de fête (dernier soir pour l’œuvre en 1997) et le Grand pas classique (dernière présentation en soirée régulière en mars 1982 ; les reprises par l’École, en 1987, et les 5 soirées de gala entre 1991 et 2020 ne valent pas résurrection).

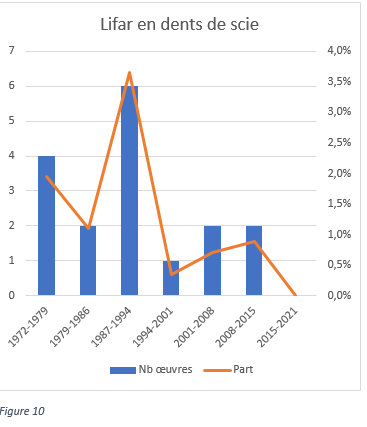

L’intérêt programmatique pour Serge Lifar rebondit un peu dans les années qui suivent son décès (6 œuvres présentées, à un niveau qui reste très modeste dans l’offre globale), mais le phénomène s’apparente à un feu de paille (Figure n°10). Par la suite, le répertoire vivant se réduit progressivement (bientôt, ne restera-t-il que Suite en blanc ? ).

Quant aux œuvres de jeunesse de Béjart, elles se maintiennent correctement : des cinq pièces présentées entre 1972 et 1979 (période qu’on peut nommer « septennat Franchetti-Verdy »), toutes sont encore présentées lors des 21 dernières années (Le Sacre et L’Oiseau de feu, l’increvable Boléro, mais aussi Serait-ce la mort ? et Webern op. 5). Il reste que la part des œuvres du chorégraphe dans les saisons baisse nettement dans la période actuelle.

Pour l’heure, et pour finir, Roland Petit n’est pas non plus trop mal servi, avec le maintien sur le long terme de pièces dansées par le ballet de l’Opéra dès les années 1970 (Notre-Dame de Paris, Le Loup), et l’ajout au fil du temps d’œuvres des années 1940 (Carmen, le Rendez-vous, les Forains, Le Jeune homme et la mort).

Il n’y a guère que Formes (1967), pas de deux silencieux avec habillage sonore de Marius Constant, qui ait disparu de la scène. Cette incursion de Roland Petit dans l’expérimental a été dansée pour la dernière fois à Favart en 1978, avec en alternance, Wilfride Piollet et Jean Guizerix, ou Ghislaine Thesmar et Jean-Pierre Franchetti. Jean-Pierre ? Le fils de Raymond !

[À SUIVRE]