La Belle au bois dormant (Tchaïkovski / Noureev d’après Petipa), Ballet de l’Opéra de Paris. Représentations des 27 juin, 6 juillet matinée et 7 juillet.

La deuxième série de la Belle au bois dormant s’est achevée à l’Opéra un 14 juillet en matinée.

La deuxième série de la Belle au bois dormant s’est achevée à l’Opéra un 14 juillet en matinée.

Par précaution, on n’a pu s’empêcher d’y retourner quelquefois. En effet, quand auront-nous l’occasion de revoir ce monument de la danse classique interprété par les danseurs de la première compagnie nationale ? La dernière reprise datait de 2014 et la perspective de la fermeture de l’Opéra Bastille en 2030 pour au moins deux ans semble reporter aux calendes grecques une éventuelle reprogrammation.

C’est que La Belle, dans sa version Enzo Frigerio, avec son décor de palais en trois dimensions, n’est pas exactement une production aisément déplaçable. Tout est possible en principe. Mais elle est sans doute coûteuse à adapter sur la scène d’un autre théâtre.

*

* *

Parlant de production, il faut bien reconnaître que l’inconvénient de la multiple revoyure est de vous faire focaliser sur ses défauts.

On a par exemple fini par s’agacer de l’entrée du majordome Catalabutte avec ses six porteurs de chandeliers. Que font ces serviteurs à rentrer par une porte côté Cour pour grimper sur une estrade avec des marches en fer à cheval, la redescendre à Jardin et finir leur parcours en plein centre de la scène ? Il y avait assurément un chemin plus court… Dans la production actuelle, on se demande parfois si les dessins séduisants de Frigerio, avec notamment ses deux imposantes portes surmontées de divinités en imposte, n’ont pas été approuvés avant même de se demander si elles s’accordaient avec la mise en scène de Noureev.

Costume pour les fées du Prologue. Nicholas Georgiadis, 1989.

La production d’origine de 1989, celle de Nicholas Georgiadis voulue par Noureev, avait certes ses faiblesses. Dans une ambiance noir et or, très sombre, elle dépeignait une cour du roi Florestan XIV encore sous l’influence de l’Espagne des Habsbourgs. Les danseurs ne portaient pas de fraises au cou mais celles-ci semblaient avoir migré sur les basques des tutus des fées. Ils étaient en conséquence fort lourds. Mais il y avait une cohérence –on ne distinguait au début que les flammes des bougies des domestiques et lorsqu’ils avançaient, ils semblaient lentement illuminer la pièce-. Et surtout il y avait un sens de la magie baroque.

Durant le prologue, l’arrivée de la fée Lilas était annoncée par le vol dans les cintres d’une créature drapée qu’on aurait pu croire échappée du plafond en trompe l’œil d’une église romaine. Dans la production actuelle, la fée entre par la porte comme n’importe quel quidam. Le jeu des trappes pour Carabosse, qui se faisait majoritairement à vue, est aujourd’hui caché par le groupe des figurants. Quel intérêt alors de l’utiliser si ses sbires s’échappent, eux, en courant vers les coulisses ? De même, l’apparition d’Aurore sur une estrade au moment de la pantomime de malédiction est tellement excentrée que je ne l’ai remarquée que lors de cette deuxième série. A l’origine, il avait lieu au centre de la scène par la trappe dévolue à Carabosse et était beaucoup plus visible.

Et que dire enfin de ces chiches grilles dorées qui descendent paresseusement des hauteurs pour signifier l’endormissement du palais à la place des mouvantes frondaisons de la production d’origine?

Le plus dommageable reste néanmoins le début du troisième acte. Celui de la production actuelle offre un spectaculaire lever de rideau. Invariablement la salle éclate en applaudissements devant les jaunes et orangées des costumes féminins, les bleus Nattier des redingotes fin XVIIIe des hommes (Franca Squarciapino) sous l’éclat des multiples lustres de cristal. Et puis les danseurs commencent à bouger et le soufflé retombe.

Costumes de Georgiadis pour la reine et le roi, 1er acte.

Lorsqu’il commence à se mouvoir, le roi Florestan exécute une pantomime digne du télégraphe de Chappe. Puis les hommes se retrouvent à faire des marches bizarres en parallèle ou sur les genoux. A la fin de cette sarabande, les applaudissements sont invariablement polis et peu en accords avec ceux du début. Dans la production Georgiadis, le rideau se levait sur le couple royal et sa cour dans de lourds costumes évoquant le Grand Carrousel de 1661. Le roi, affublé d’une imposante coiffe de plumes rouges, portait, comme le reste de ses courtisans masculins, de longs et lourds tonnelets de brocard qui cachaient le haut des jambes et gommaient ainsi, tout en la justifiant, l’angularité de la chorégraphie. La pantomime d’ouverture s’expliquait par les longues manches de dentelle que portaient le roi et sa cour. Ainsi, sur ce passage musical déplacé de la fin du troisième acte au début, Noureev, grand amateur de danse baroque qui avait fait rentrer Francine Lancelot à l’Opéra, présentait la Vieille Cour du roi Florestan, avant l’arrivée de la Jeune Cour sur la Polonaise. Ceci est totalement perdu dans la production actuelle.

Nicholas Georgiadis. Maquette de décor pour la production de l’acte 2.

*

* *

Mais ces réserves n’ont pas pris le pas sur le plaisir général qu’il y a eut à retourner voir le spectacle pour ce second round de représentations. Tout d’abord, et une fois n’est pas coutume, il faut mentionner la direction d’orchestre. Sora Elisabeth Lee fait –enfin- sonner La Belle au bois dormant comme il faut. Dès l’ouverture, il y a du drame et du nerf. Puis on n’est plus tant gêné par le nécessaire ralentissement des tempi originaux dû aux exigences actuelles de la technique des danseurs. Madame Lee regarde les interprètes et sait conduire et suivre tout à la fois. Pour une fois, les ovations accordées par le public à l’orchestre ne m’ont pas paru imméritées et j’ai pu m’y joindre sans arrières pensées.

La Cheffe Sora Elisabeth Lee et 3 Pierres précieuses (Alice Catonnet, Clara Mousseigne et Bianca Scudamore).

L’annonce des distributions sur les grands rôles secondaires n’avait rien de particulièrement excitant. Beaucoup d’artistes de la première série reprenaient leurs places dans la seconde. On a néanmoins pu découvrir quelques fées, oiseaux et greffiers nouveaux.

La Brésilienne Luciana Sagioro montre une autorité sans raideur dans la variation aux doigts du prologue (le 6 juillet) et cisèle son diamant qui frémit des pointes et des mains (le 7 juillet). Claire Teisseyre est une Candide aux jolis bras veloutés (le 7). Chez les garçons, « l’Or » des Pierres précieuses revient surtout à Andrea Sarri (6 juillet), qui se montre très propre et cisèle ses fouettés en 4e devant après ses doubles tours en l’air (que Jack Gasztowtt, le 27 juin, passe sans vraiment les dominer). Nathan Bisson, le 6 juillet, montre de belles dispositions dans ce même rôle mais est encore un peu tendu. Alice Catonnet comme Marine Ganio sont des diamants scintillants et facettés accompagnés de trios de Pierre précieuses plutôt bien assortis. Ganio se taille également un vrai succès dans Florine de l’Oiseau bleu, semblant commander les applaudissements de la salle avec ses petits moulinets de poignet à la fin de l’adage. En volatile, Francesco Mura ne cesse d’impressionner par son ballon et son énergie (le 27 aux côtés de la parfaite Inès McIntosh) tandis qu’Alexandre Boccara (le 6 juillet, avec Ganio) accomplit une diagonale de brisés de volé immaculée pendant la coda. Théo Gilbert (le 7), peu avantagé par le costume, domine néanmoins sa partition aux côtés de la très cristalline Elisabeth Partington. On remarque cependant que le public se montre de moins en moins sensible à la batterie. La prouesse finale du garçon, qui déchainait habituellement, le public semble désormais passer presque inaperçu. Hors du manège de coupé-jeté, point de salut ?

Pierres précieuses le 6 juillet : Alice Catonnet (Diamant) et Andrea Sarri (Or).

Marine Ganio et Jack Gasztowtt (Diamant et Or), le 27 juin.

Marine Ganio et Alexandre Boccara (l’Oiseau bleu). 6 juillet.

Elisabeth Partington et Théo Gilbert (l’Oiseau bleu, 7 juillet).

En revanche et dans un autre registre, le duo des chats obtient à raison les faveurs du public. On y retrouve avec plaisir Eléonore Guérineau aux côtés de Cyril Mitillian (le 27) qui a fait ses adieux lors de la dernière de cette série. Autre chat « sortant », Alexandre Labrot, quadrille dans la compagnie, a fait ses adieux en beauté le 7 juillet. Son duo avec Claire Gandolfi (les 6 et 7) était à la fois primesautier et bouffon.

Alexandre Labrot et Claire Gandolfi (le Chat botté et la Chatte blanche).

On salue l’initiative de la direction de célébrer décemment, avec un bouquet et la présence du Directeur de la Danse, le départ de ses artistes. Outre Labrot et Mitilian en chat, Lucie Fenwick en fée Lilas et Julien Cozette ont également tiré leur révérence publiquement sur cette Belle au bois dormant.

Ce diaporama nécessite JavaScript.

*

* *

Mais qu’en est-il des protagonistes principaux ?

Le 27 juin, c’est Léonore Baulac qui inaugure la deuxième série des Belles. Elle met beaucoup de fraîcheur dans son Aurore de l’acte 1. De touts petits tremblements au début de l’adage à la rose rajoutent au charme de la débutante qu’est Aurore. Cette partie est néanmoins bien maîtrisée avec une équipe de partenaires de premier ordre. La variation a de jolis équilibres arabesque. La coda, quant à elle, est bien parcourue. Au moment de la piqure d’aiguille, Lé-Aurore tient ses yeux fixes et presque exorbités. Son manège de piqués est très preste et parcouru. La terreur face à Carabosse est palpable.

Marc Moreau et Léonore Baulac (27 juin).

A l’acte 2, Marc Moreau parvient à transcender son côté danseur pressé pour dépeindre la fièvre amoureuse. C’est un prince qui cherche et veut trouver. Dans sa première variation « de la chasse », le bas de jambe est particulièrement ciselé : ce prince est le produit d’une éducation soignée. La variation lente à cette qualité de monologue intérieur qui manquait à beaucoup de princes lors de la première série en mars. Les changements de direction sont comme autant de tergiversations. L’arabesque n’est pas nécessairement haut placée mais la ligne générale du danseur dépeint parfaitement l’aspiration.

Léonore Baulac est une vision très éveillée dotée d’une volonté de séduire. Elle évoque la naïade tentatrice, rôle secondaire magistralement créée par Taglioni dans la Belle au bois dormant d’Aumer qui a sans doute inspiré l’ensemble de son tableau à Petipa en 1890. La plénitude du mouvement exprime à merveille les joies de la séduction au milieu d’un corps de ballet à la fois discipliné et moelleux.

Léonore Baulac et Marc Moreau (Aurore et Désiré).

A l’acte 3, Baulac et Moreau nous présentent un bel adage parfaitement dessiné. Les poses et les portés poissons sont bien mis en exergue et en valeur. Moreau accomplit sa variation sur le mode héroïque (son manège est très dynamique). Elle, très féminine, fait désormais preuve de sérénité et de maturité, offrant par là même une vraie progression psychologique à son personnage. On aura passé une fort belle soirée.

* *

La Belle au Bois dormant (matinée du 6 juillet).

Le 6 juillet, Hannah O’Neill est une princesse déjà accomplie. Son entrée a de la légèreté et du ressort. L’Adage à la rose est maîtrisé avec des équilibres qui, sans être spectaculaires, sont rendus naturels grâce au suspendu des bras. La variation est très élégante et dominée. La coda de la tarentule commencée très lentement par l’orchestre est ensuite accélérée créant un bel effet dramatique

L’acte 2 commence littéralement noyé par les fumigènes. La chasse semble se passer dans une forêt équatoriale. Quand enfin ils se dissipent, on apprécie les danses évoquant les fêtes galantes de Watteau. Germain Louvet fait une entrée pleine d’aisance et d’élégance, le jaune paille de son costume lui sied à merveille. Sa première variation est fluide et facile. La variation lente est vraiment méditative. On ne se pose pas tellement la question du jeu tant la technique d’école est intégrée et devenue naturelle. Oppositions, fouettés, suspendus des arabesques, tout y est. La variation «Brianza» (ainsi appelée par moi car la créatrice du rôle d’Aurore dansait sur cette musique extraite des Pierres précieuses une variation qui commence par la même combinaison de pas que celle dévolue au prince par Noureev) a ce beau fini même si on soupçonne une petite faiblesse à une cheville.

En vision, O‘Neill joue très souveraine en son royaume. Elle exécute d’amples fouettés d’esquive. Sa variation est maîtrisée même si on aurait aimé voir des piqués arabesque plus soutenus. La tout est amplement compensé par la commande des pirouettes finies en pointé seconde. Lors du réveil, Hannah-Aurore exécute une pantomime de reconnaissance bien accentuée : « Il m’a embrassée et m’a réveillée. Où est-il? » Quand elle coure vers ses parents Germain-Désiré a un moment de doute charmant : « Pourquoi fuit elle ? L’ai-je offensé ? ». Non Germain… Vu la séduction déployée par la damoiselle pendant la scène des naïades, la belle avait amplement consenti à ton baiser de damoiseau…

Hannah O’Neill et Germain Louvet (Aurore et Désiré, le 6 juillet).

A l’acte 3, le couple O’Neill-Louvet se montre désormais très royal : Germain Louvet met beaucoup d’abattage dans sa variation et enthousiasme la salle par ses coupés jetés à 180° très parcourus. Hannah O’neill met l’accent sur la fluidité. Il se dégage de ce couple une aura royale qui console de l’omission par Noureev de l’apothéose « Le bon roi Henri IV ».

* *

Amandine Albisson (Aurore).

Le 7 juillet, Amandine Albisson prend Aurore presque là où l’a laissé O’Neill. Il y a en effet déjà quelque chose de très mûr et de très régalien dans son Aurore du premier acte. Son entrée énergique et pleine de ballon (à défaut d’un grand parcours) prélude à un adage à la rose très noble. La série des équilibres est bien négociée. La variation est élégante et comme en apesanteur. Au moment de la piqure, Albisson donne, lors de ses piétinés en reculant, l’impression qu’elle voit l’ensemble de la cour lentement s’éloigner d’elle avant de disparaître dans le néant. On quitte l’acte un sur une note pleinement dramatique.

Guillaume Diop (Désiré)

Durant l’acte de la chasse, Guillaume Diop, qui bénéficie d’une salle chauffée à blanc, fait une belle première variation. Ses jetés à 180° sont planés et ses doubles ronds de jambe énergiques. Sa variation lente, qui nous avait déçu par son manque d’incarnation lors de la première série de spectacles, commence plutôt bien. Les beaux pliés et le moelleux sont propices à évoquer la rêverie et le spleen du joli cœur à prendre. Cette scène avait d’ailleurs été bien préparée par le duo formé par le duc et la duchesse d’Artus Raveau et de Sarah Kora Dayanova dans les danses de société. Leur relation subtilement teintée de jalousie et de ressentiment semblait offrir une forme de repoussoir pour le prince aspirant au bonheur. Mais l’atmosphère de la variation s’essouffle en court de chemin. Diop va par exemple regarder dans la troisième coulisse au lieu de tendre vers la porte par laquelle a disparu la fée Lilas. Ses moulinets de poignet qui devraient exprimer l’état d’indécision du jeune homme ne sont ici que des moulinets. On salue néanmoins la réelle progression dramatique de l’interprète sur cette deuxième série.

Amandine Albisson incarne de son côté une vision mousseuse : beaux pliés, variation bien conduite, une forme d’ondoiement sur pointes. Le partenariat entre les deux étoiles est parfaitement réglé. On ressent bien ainsi l’évanescence de l’héroïne face au désir respectueux du prince.

A l’acte 3, le grand pas de deux est d’une grande perfection formelle. La série des pirouettes poisson, la pose finale sont impeccables et font mouche sur le public. Diop est superlatif dans sa variation. Il enthousiasme la salle par son manège final. Tout est ciselé chez Albisson. Et voici donc un couple grand siècle – grand style pour parachever notre saison.

Guillaume Diop et Amandine Albisson (Désiré et Aurore le 7 juillet).

*

* *

On aura chéri tous ces instants passé avec le Ballet des ballets en priant ardemment que toutes ces Aurores et ces Désirés auront l’occasion de nous étonner encore dans ces beaux rôles avant que ne sonne l’heure de leur réforme.

Giselle (Adam, Coralli/Perrot/Bart-Poliakov), Ballet de l’Opéra de Paris. Représentation du 17/10 (Hannah O’Neill, Reece Clarke, Héloïse Bourdon).

Giselle (Adam, Coralli/Perrot/Bart-Poliakov), Ballet de l’Opéra de Paris. Représentation du 17/10 (Hannah O’Neill, Reece Clarke, Héloïse Bourdon).

Soirée d’ouverture. Ballet de l’Opéra de Paris. Grand défilé du corps de ballet / Requiem For a Rose – Junior Ballet / Giselle. Soirée du 30 septembre 2025.

Soirée d’ouverture. Ballet de l’Opéra de Paris. Grand défilé du corps de ballet / Requiem For a Rose – Junior Ballet / Giselle. Soirée du 30 septembre 2025.

La deuxième série de la Belle au bois dormant s’est achevée à l’Opéra un 14 juillet en matinée.

La deuxième série de la Belle au bois dormant s’est achevée à l’Opéra un 14 juillet en matinée.

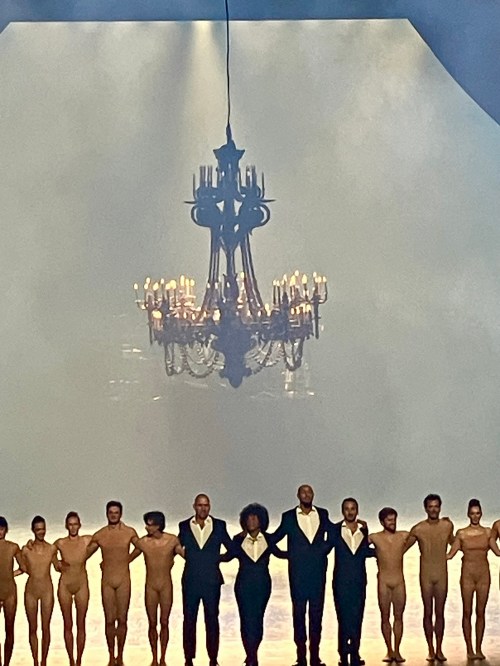

Red Carpet, Hofesh Shechter. Ballet de l’Opéra de Paris. Soirée du 3 juillet 2025.

Red Carpet, Hofesh Shechter. Ballet de l’Opéra de Paris. Soirée du 3 juillet 2025.

Cette saison, l’Opéra fait rentrer à son répertoire un ballet à éclipses pourtant né entre ses murs. Sylvia, premier ballet créé pour le cadre du Palais Garnier, a connu en effet moult versions et a disparu maintes fois du répertoire.

Cette saison, l’Opéra fait rentrer à son répertoire un ballet à éclipses pourtant né entre ses murs. Sylvia, premier ballet créé pour le cadre du Palais Garnier, a connu en effet moult versions et a disparu maintes fois du répertoire.