Le Chant de la Terre, John Neumeier. Ballet du Capitole de Toulouse. Ramiro Gómez Samón et Nathalia de Froberville. Photographie David Herrero.

Le Chant de la Terre (Gustav Mahler/John Neumeier). Ballet du Capitole. Musiciens de l’Orchestre national du Capitole. Anaïk Morel (mezzo soprano) et Airam Hernandez (Ténor). Représentations du 20 et 21 avril 2024.

On était curieux de voir quelle signification Le Chant de la Terre de John Neumeier allait prendre sur d’autres corps que ceux des danseurs du ballet de l’Opéra et dans l’écrin plus intime du théâtre du Capitole. En 2015, l’œuvre ne nous était pas apparue comme étant du meilleur cru du maître de Hambourg. Elle n’a, à ce jour, pas été reprise par la Grande boutique, son lieu de création. Parmi les créations de Neumeier pour l’Opéra, on aurait préféré revoir sur les danseurs du Capitole sa Sylvia (1997) ou encore son Magnificat (1987).

Le Chant de la Terre est pourtant un authentique ballet de Neumeier. On y reconnaît son goût pour l’allégorie alternant pas d’école et gestuelle plus contemporaine comme dans Magnificat. On retrouve également son penchant panthéiste : le corps de ballet en costumes épurés du Chant de la Terre, trois couples de demi-solistes et huit autres couples, fait penser à la théorie de sylphes qui, dans Sylvia, sert à la fois de décor mouvant et de double émotionnel aux solistes. Mais on fait face aussi, ce qu’on apprécie moins, à une tendance psychologisante très béjartienne dans les soli, à grands renforts de ports de bras s’ouvrant en soleil ou se repliant en origami sur les visages comme dans Waslaw (également au répertoire du ballet du Capitole) ou dans Parzival. Au début de la pièce, la danseuse principale regarde dans la salle et met un doigt sur la bouche comme pour dire « chut ». Le danseur principal cache la moitié de son visage avec la main un peu comme dans le Sacre de Maurice Béjart…

*

* *

Au soir du 20 avril, avec la première distribution, c’est surtout l’aspect ésotérique, mystérieux et l’esthétique est-orientale de la partition de Gustav Mahler qui ressortent. Le Chant de la Terre, œuvre hybride entre la symphonie et le cycle de lieder pour orchestre, à la structure surprenante (le dernier des six chants dure la moitié du temps complet de l’œuvre) est en effet créé sur des poèmes du lettré chinois du VIIIe siècle après Jésus-Christ Li-Taï-Po. On y parle entre autres de Pavillons en bord de lac, de fleurs de lotus, d’ivresse et de rencontres nocturnes.

La mise en scène épurée, conçue par le chorégraphe lui-même, est constituée d’un grand mur de fond de scène doré, percé d’une structure circulaire rotative, de rideaux translucides et d’une plate-forme inclinée, montée sur roulette, couverte d’une fausse pelouse d’un vert intense. On y reconnait l’influence de l’esthétique zen de Bob Wilson. Une section du sixième mouvement s’y rattache particulièrement : le corps de ballet regroupé en fond de scène à jardin figure une forme de chœur antique. Un garçon est au sol, la soliste principale se tient à cour dans une position très géométrique tandis que le danseur principal, au centre du plateau, se tient de profil, immobile, à la manière d’un kouros archaïque. Voilà pour le tableau vivant. De manière récurrente, le danseur principal se voit convier à une sorte de cérémonie du thé, présenté dans de petits bols de porcelaine fine. Voilà pour l’impression d’Asie. On y prend parfois plaisir. La première servante n’est autre que la très belle Kayo Nakazato, à la fois élégante et dense. Elle fait ses promenades sur pointe avec une sérénité imperturbable.

Le Chant de la Terre, John Neumeier. Ballet du Capitole de Toulouse. Alexandre De Oliveira Ferreira et Kayo Nakazato. Photographie David Herrero.

On voit durant cette soirée de très jolies choses. Durant le premier tableau, sur « Chanson à boire de la douleur et de la terre », le corps de ballet évolue en masse serrée tout en effectuant des enchaînements extrêmement techniques, à base de sauts et de battements. Dans la troisième partie, sur le mouvement « De la Jeunesse », on apprécie particulièrement le duo formé par Nina Queiroz et Aleksa Zikic dans une chorégraphie qui multiplie jetés, pirouettes et gargouillades. Durant le quatrième mouvement « De la Beauté », on se délecte aussi de la parade d’amour des garçons menés par le très solaire Alexandre De Oliveira Ferreira, second soliste masculin dans ce ballet.

Ces moments dynamiques offrent une respiration après de nombreux passages réflexifs où les danseurs se déplacent en marches glissées ralenties en faisant des ports de bras sémaphoriques. Car dans son Chant de la Terre, John Neumeier a intégré beaucoup – trop ? – de passages dans le silence comme cette scène d’ouverture de plus de dix minutes avant que ne retentissent les accents fiévreux du premier mouvement. Pour cette première revoyure, on ne peut s’empêcher de se demander si tous ces silences ne sont pas un expédient pour rallonger la sauce et porter cet opus musical de ses 55 minutes initiales à l’heure et demie attendue d’une soirée de ballet. La dynamique de la partition, comme en 2015, nous paraît mise à mal.

On est portant séduit par les trois danseurs principaux. En jeune homme, Ramiro Gómez Samón épouse avec bonheur les accents méditatifs de la chorégraphie de Neumeier et de la partition de Mahler. Sa danse fluide et son joli phrasé font merveille dans ses nombreux solos et dans le dernier pas de deux avec sa partenaire, Natalia de Froberville. L’étoile féminine de la compagnie, avec ses belles lignes étirées à l’extrême, incarne une sorte de déesse, à la présente abstraite et énigmatique. De son côté Alexandre De Oliveira Ferreira, avec son énergie concentrée et presque nerveuse, s’offre en contraste avec son alter ego masculin.

L’ensemble du ballet nous parait néanmoins flottant et abscons. Quel rapport lie vraiment les trois principaux ? Que représentent-ils ? Le Rêve, l’Action, la Terre ?

Le Chant de la Terre, John Neumeier. Ballet du Capitole de Toulouse. Ramiro Gómez Samón et Natalia de Froberville. Photographie David Herrero.

Dans la plaquette du Ballet du Capitole, John Neumeier raconte qu’il a attendu trente ans avant de chorégraphier Le Chant de la Terre tant il avait été marqué par le ballet de Kenneth MacMillan sur cette même partition et tant il craignait d’être influencé par ce chef-d’œuvre. Mais en sortant le premier soir du théâtre du Capitole, on se demandait franchement si Neumeier n’avait pas créé avec ce ballet une version inutilement étirée du Chant du compagnon errant de Maurice Béjart.

*

* *

Le Chant de la Terre, John Neumeier. Ballet du Capitole de Toulouse. Philippe Solano et Nina Queiroz. Photographie David Herrero.

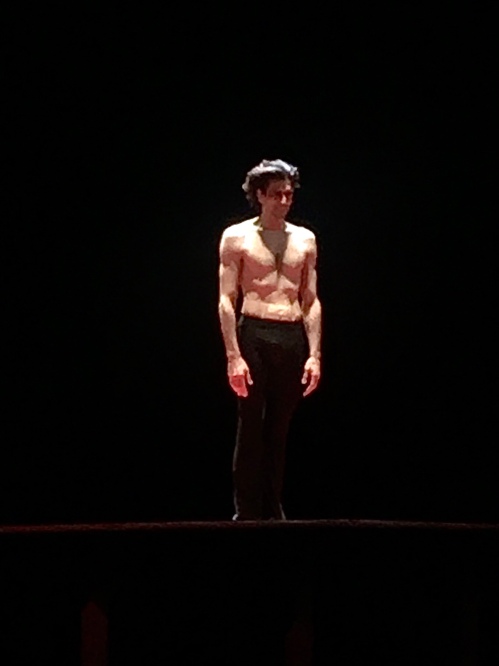

Le 21, en matinée, l’impression est toute autre. Philippe Solano, juché en position christique sur le plan incliné, ne médite pas. Il semble, dans son immobilité même en proie à une indicible angoisse. Lorsqu’il bouge enfin, il semble glisser de la plateforme contre son gré et cherche désespérément à se raccrocher. Dans le courant du ballet, à chaque fois qu’il montera sur la crête de ce promontoire, on s’imaginera qu’il se tient au bord d’un précipice. Puis apparaît Kleber Rebello derrière la structure. Et on est soudain cueilli par l’extraordinaire gémellité des deux danseurs : sensiblement de même taille, très bruns, le visage aux traits réguliers de statue grecque classique et une façon de présenter la danse à la fois musculeuse et facile. À la réflexion, on se dit que cette recherche des jumeaux est également un thème propre à Neumeier qui a aimé présenter dans ses ballets autour de la personnalité de Nijinsky une démultiplication du personnage principal surtout effective quand les frères Bubeniček les interprétaient dans sa compagnie.

Ici, Solano danse clairement avec son double. Et toute une narration se crée. À un moment, Rebello court sur la rampe et semble vouloir se jeter dans le vide. Solano le rattrape puis l’étreint. On est bien face à un cheminement de vie, à un parcours d’acceptation. Plus que l’esthétique du Chant de la Terre, ce qui est alors convoqué ici, c’est le Spleen même que ressentait Gustav Mahler lorsqu’il a créé sa partition en 1908 : il venait de perdre sa fille et la direction musicale de l’Opéra de Vienne.

Le Chant de la Terre, John Neumeier. Ballet du Capitole de Toulouse. Kleber Rebello et Philippe Solano. Photographie David Herrero.

La divinité incarnée par Nina Queiroz, plus terrienne que sa prédécesseure, est aussi plus charnelle et maternelle (notamment pendant le pas de deux du second mouvement). Il y a quelque chose de consolateur dans toutes ses interventions. On sent que l’enjeu qui attend le jeune homme (ou sa psyché) est de créer une harmonie entre son corps (Rebello) et son âme (Queiroz). Tous les épisodes semblent prendre du sens dans ce cheminement. Le pas de deux entre la fille en rouge (Nancy Obadelston, très déliée) et son partenaire (Simon Catonnet) devient une évocation des jours heureux de l’existence en présence de divinités féminines (Liam Sanchez Casto, douce Hébé en bleu et Marlene Fuerte, sensuelle Venus en rouge) que contemplerait le héros. Le quatrième mouvement, très dionysiaque, aborderait les excès de la vie.

Le Chant de la Terre, John Neumeier. Ballet du Capitole de Toulouse. Philippe Solano et Nina Queiroz. Photographie David Herrero.

On réalise tout à coup, avec Philippe Solano, que le danseur principal ne quitte jamais la scène. Ceci ne nous avait pas marqué la veille et encore moins en 2015 avec les étoiles de l’Opéra. Spectateur intense, Solano est présent même lorsqu’il est apparemment immobile.

La scène finale voit ce parcours intérieur s’achever, après un passage d’angoisse et de doute symbolisé par un corps de ballet vêtu de noir. L’harmonie retrouvée entre le héros et son corps (la pose où le jeune homme est accroché comme un anneau à son partenaire, le buste penché en grande seconde) et son âme (ce moment où le danseur pose sa tête et ses bras écartés sur le dos de sa partenaire en fendu quatrième) est très émouvante.

*

* *

Tout cela n’est bien sûr que le récit personnel que je me suis fait en tant que spectateur. Au moment de la création, John Neumeier disait qu’il saurait peut-être dans vingt ans la signification de sa création. Les danseurs ont sans doute eu un autre scenario dans la tête mais ils nous ont offert une trame suffisamment solide pour qu’on y projette notre ressenti.

Que de talent au Ballet du Capitole !

Le Chant de la Terre, John Neumeier. Ballet du Capitole de Toulouse. Philippe Solano et Kleber Rebello. Photographie David Herrero.

Dans les ballets de Maurice Béjart, il n’y a jamais eu, de l’aveu même du chorégraphe lui-même, grand-chose de novateur en termes de technique. Comme souvent, les grands moments de renouveau dans le monde du ballet ne se jouent pas sur le dépassement des limites physiques de cet art mais sur un nouvel éclairage ainsi que sur des métissages réussis. Balanchine a exploré et poussé à l’extrême le ballet symphonique déjà en germe dans la Belle au bois dormant de Tchaïkovski-Petipa tandis que Lifar poussait à ses limites les volutes décoratives des Ballets russes. Plus tard, Forsythe a ajouté la structure en boucle des enchaînements ainsi que des départs de mouvements inspirés de la kinésphère labanienne au vocabulaire du ballet.

Dans les ballets de Maurice Béjart, il n’y a jamais eu, de l’aveu même du chorégraphe lui-même, grand-chose de novateur en termes de technique. Comme souvent, les grands moments de renouveau dans le monde du ballet ne se jouent pas sur le dépassement des limites physiques de cet art mais sur un nouvel éclairage ainsi que sur des métissages réussis. Balanchine a exploré et poussé à l’extrême le ballet symphonique déjà en germe dans la Belle au bois dormant de Tchaïkovski-Petipa tandis que Lifar poussait à ses limites les volutes décoratives des Ballets russes. Plus tard, Forsythe a ajouté la structure en boucle des enchaînements ainsi que des départs de mouvements inspirés de la kinésphère labanienne au vocabulaire du ballet.

Angelin Preljocaj’s sharply and clearly narrated Blanche-Neige is danced with full-out derring-do by the dancers of Bordeaux. While no one can avoid having to address the tropes established by Disney’s 1937 “Snow White,” the choreography sidesteps the saccharine and offers up some delightful surprises. Take the nimble and spidering Dwarves for example, first espied floating up and down to the Frère Jacques theme from Mahler’s First Symphony. Then later, a vivacious dance while circling around the campfire with Blanche will be as grounded as can be…for they are all seated.

Angelin Preljocaj’s sharply and clearly narrated Blanche-Neige is danced with full-out derring-do by the dancers of Bordeaux. While no one can avoid having to address the tropes established by Disney’s 1937 “Snow White,” the choreography sidesteps the saccharine and offers up some delightful surprises. Take the nimble and spidering Dwarves for example, first espied floating up and down to the Frère Jacques theme from Mahler’s First Symphony. Then later, a vivacious dance while circling around the campfire with Blanche will be as grounded as can be…for they are all seated.

La saison de l’Opéra National de Bordeaux s’est ouverte vendredi dernier. C’est la première d’Eric Quilleré en tant que directeur officiel et la première de son projet artistique. Ce dernier est caractérisé par deux partenariats prestigieux : l’un avec l’Opéra de Paris (dont l’ONB présentera deux productions fortes du répertoire : La Fille mal gardée d’Ashton et Notre Dame de Paris de Petit), l’autre avec la compagnie d’Angelin Preljocaj. Blanche-Neige, du chorégraphe franco-albanais entre ainsi au répertoire du ballet de Bordeaux. Le choix de cette œuvre est des plus pertinents. A terme, Angelin Preljocaj se propose de créer une chorégraphie pour la compagnie. Il s’agit de familiariser les corps et les esprits au travail avec le chorégraphe. Blanche-Neige, créé il y a exactement dix ans, est un ballet d’action pour 24 danseurs avec une production luxueuse et désormais populaire. Il est de surcroit très représentatif, pour le meilleur et le moins bon, du travail du directeur-créateur du Centre Chorégraphique National « de la Région Provence-Alpes-Côte-d’Azur, du Département des Bouches-du-Rhône, de la Communauté du Pays d’Aix, de la Ville d’Aix-en-Provence ».

La saison de l’Opéra National de Bordeaux s’est ouverte vendredi dernier. C’est la première d’Eric Quilleré en tant que directeur officiel et la première de son projet artistique. Ce dernier est caractérisé par deux partenariats prestigieux : l’un avec l’Opéra de Paris (dont l’ONB présentera deux productions fortes du répertoire : La Fille mal gardée d’Ashton et Notre Dame de Paris de Petit), l’autre avec la compagnie d’Angelin Preljocaj. Blanche-Neige, du chorégraphe franco-albanais entre ainsi au répertoire du ballet de Bordeaux. Le choix de cette œuvre est des plus pertinents. A terme, Angelin Preljocaj se propose de créer une chorégraphie pour la compagnie. Il s’agit de familiariser les corps et les esprits au travail avec le chorégraphe. Blanche-Neige, créé il y a exactement dix ans, est un ballet d’action pour 24 danseurs avec une production luxueuse et désormais populaire. Il est de surcroit très représentatif, pour le meilleur et le moins bon, du travail du directeur-créateur du Centre Chorégraphique National « de la Région Provence-Alpes-Côte-d’Azur, du Département des Bouches-du-Rhône, de la Communauté du Pays d’Aix, de la Ville d’Aix-en-Provence ».