En 1984, Rudolf Noureev a présenté sa version définitive du Lac des cygnes. Son premier essai, réussi, avait été créé à Vienne, en 1964 alors qu’il dansait lui-même le prince Siegfried aux côtés de sa partenaire de prédilection Margot Fonteyn. Sa version d’alors était très proche encore de la structure traditionnelle du ballet tel que représenté en Russie et, à l’époque, dans très peu de pays d’Europe de l’Ouest (le ballet de l’Opéra n’a eu sa première version du Lac qu’en 1960). Noureev y développait cependant le rôle du prince, en faisant un être aux prises avec les doutes. Il reprenait une variation qu’il avait déjà présentée à Londres avec le Royal Ballet et qui avait d’ailleurs été fort critiquée pour ses complications jugées maniérées. Pour l’acte trois, il créait un pas de deux hybride utilisant la musique de l’entrada, de la variation du cygne noir et la coda utilisées par Vladimir Bourmeister pour sa version du Lac mais gardait la musique traditionnelle pour la variation de Siegfried. A l’acte 4, il chorégraphiait un très bel ensemble choral pour les cygnes, un pas de deux d’adieux poignant pour Odette et Siegfried et rompait avec la tradition du dénouement heureux soviétique. La dernière image montrait Siegfried se noyant tandis que le cygne semblait flotter sur les eaux du lac en furie.

En 1984, Rudolf Noureev a présenté sa version définitive du Lac des cygnes. Son premier essai, réussi, avait été créé à Vienne, en 1964 alors qu’il dansait lui-même le prince Siegfried aux côtés de sa partenaire de prédilection Margot Fonteyn. Sa version d’alors était très proche encore de la structure traditionnelle du ballet tel que représenté en Russie et, à l’époque, dans très peu de pays d’Europe de l’Ouest (le ballet de l’Opéra n’a eu sa première version du Lac qu’en 1960). Noureev y développait cependant le rôle du prince, en faisant un être aux prises avec les doutes. Il reprenait une variation qu’il avait déjà présentée à Londres avec le Royal Ballet et qui avait d’ailleurs été fort critiquée pour ses complications jugées maniérées. Pour l’acte trois, il créait un pas de deux hybride utilisant la musique de l’entrada, de la variation du cygne noir et la coda utilisées par Vladimir Bourmeister pour sa version du Lac mais gardait la musique traditionnelle pour la variation de Siegfried. A l’acte 4, il chorégraphiait un très bel ensemble choral pour les cygnes, un pas de deux d’adieux poignant pour Odette et Siegfried et rompait avec la tradition du dénouement heureux soviétique. La dernière image montrait Siegfried se noyant tandis que le cygne semblait flotter sur les eaux du lac en furie.

En 1984, Noureev poussait les états d’âmes du prince à un point sans doute jamais atteint alors pour une version classique. Selon le danseur et chorégraphe, Siegfried, à un moment charnière de sa vie, sommé de se marier par la reine sa mère, bascule lentement dans la folie. Dominé par Wolfgang, son précepteur, il le réincarne dans son esprit en oiseau maléfique, Rothbart, et s’invente une compagne aussi idéale qu’impossible, Odette, la reine des cygnes. Le ballet est traversé de références freudiennes à l’homosexualité. La palette des costumes des garçons des premier et troisième actes incluent le vieux rose et le parme. La danse des coupes, qui clôt l’acte 1 est uniquement dansée par des garçons. Le prince ne quitte jamais son palais minéral. Le lac est volontairement réduit à une pâle toile de fond. Noureev multiplie aussi les références aux conventions les plus éculées du théâtre comme pour mettre un peu plus en abyme l’histoire. L’envol de Rothbart et du cygne qui ouvre et conclut le ballet est directement inspiré des apothéoses baroques. Noureev, qui avait durant toute sa carrière à l’ouest combattu les conventions de la pantomime notamment dans le Lac des cygnes, décide de restaurer la pantomime originale de la première rencontre entre Odette et Siegfried comme pour créer une distance supplémentaire avec l’histoire. Cependant, on peut, à la différence d’un « Illusion comme le Lac des cygnes » de John Neumeier (1976), ignorer le sous-texte et regarder un Lac presque traditionnel.

Pourtant, lors de cette reprise 2024, jamais il ne m’a tant semblé que les cygnes étaient des visions nées de l’imagination enfiévrée du prince.

*

* *

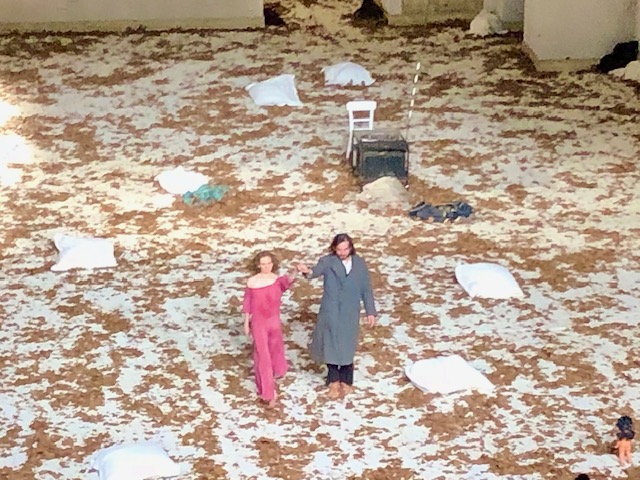

Le Lac des cygnes. Valentine Colasante et Marc Moreau.

Au soir du 22 juin, Marc Moreau incarne véritablement son prince. Lui, si longtemps minéral, a travaillé sur le moelleux de la danse. Les pliés sont désormais profonds. Surtout, on admire ses bras et ses mains qui interrogent ou qui cherchent à atteindre. Cela fait merveille à l’acte deux avec le cygne noble, à la belle et longue ligne, de Valentine Colasante. Le dialogue par les mains de Siegfried dépasse la pantomime inscrite. Moreau reste en scène pendant toute la variation des envols contrariés d’Odette. Dans l’adage les deux danseurs semblent suspendre l’orchestre par leur danse réflexive.

A l’acte 3, la pantomime bien accentuée de Marc Moreau lui fait refuser les prétendantes avec énergie. Le pas de deux du cygne noir est bien enlevé. Valentine Colasante est sereine dans la puissance : dans l’adage, l’équilibre arabesque du cygne noir est véritablement suspendu et dans sa variation, elle exécute les tours attitudes de manière très rapide et les achève d’une manière très nette. Marc Moreau se laisse aller à sa tendance aux fins de variations démonstratives, un peu à la soviétique, mais comme il maîtrise parfaitement sa partition, on attribue cela à l’exaltation de Siegfried. Le tout est soutenu par la présence de Jack Gasztowtt, Wolfgang convaincant et Rothbart plein d’autorité même si on a toujours une petite pointe d’appréhension lorsqu’il exécute sa série de pirouettes en l’air. Le dénouement est très dramatique. Siegfried-Marc se parjure exactement sur le tutti de l’orchestre.

L’acte 4 est poignant. Le prince recherche fiévreusement son cygne au milieu des entrelacs élégiaques des cygnes agenouillés. L’adage des adieux est, avec ses oppositions de directions bien marquées et la suspension des deux partenaires, une vraie conversation dansée. Odette-Valentine y est à la fois noble et distante. Si bien que si l’on ressort très ému, c’est finalement plus par le destin brisé du prince que par la destinée tragique d’Odette.

*

* *

Le Lac des cygnes. Sae Eun Park (Odette/Odile) et Paul Marque (Siegfried).

Le 28 juin, on apprécie les beaux développés suspendus et des finis de pirouettes impeccables de Paul Marque à l’acte 1. Il dessine un prince très dubitatif face au Wolfgang marmoréen a force d’impassibilité de Pablo Legasa. Ce dernier parvient vraiment à imposer d’entrée une forme de présence menaçante. Lorsqu’il tourne autour de Siegfried, caressant de sa main le cou du prince à la fin de l’acte 1, on se demande vraiment s’il ne pense pas à l’égorger.

A l’acte 2, Sae Eun Park fait de jolies choses. La ligne est belle. Dans la variation des ailes coupées, le dernier posé piqué semble s’affoler ce qui donne du relief à l’ensemble de cette section. Elle ne regarde jamais vraiment son partenaire comme absorbée par son monologue intérieur.

Pour l’acte 3, Paul Marque est un Siegfried valeureux qui mange l’espace pendant la coda. Sae Eun Park présente un cygne noir plein d’autorité avec cependant un certain relâché bienvenu car inhabituel chez cette danseuse. Les tours fouettés de la coda sont très rapides et hypnotiques. Pablo Legasa est lui aussi dans l’extrême prestesse d’exécution. Cette forme d’urgence sied bien au quatrième acte et contraste heureusement avec l’ambiance brumeuse et tragique de l’acte 4.

Néanmoins, si l’adage final entre les deux étoiles est très harmonieux et poétique visuellement, l’Odette déjà absente de mademoiselle Park, pour conforme qu’elle soit à la vision de Noureev, nous émeut moins. En revanche, le combat final de Siegfried-Paul avec l’implacable Rothbart-Pablo, très « cravache », termine le ballet sur une note ascendante.

*

* *

Le Lac des cygnes. Thomas Docquir (Rothbart), Hannah O’Neill (Odette/Odile) et Germain Louvet (Siegfried).

Le 3 juillet, Germain Louvet est un prince à la ligne éminemment romantique. C’est un plaisir de voir tous ses atterrissages impeccables et les jambes qui continuent de s’étirer après l’arrivée en position. En Wolfgang, Thomas Docquir reste très impassible à l’acte 1. Il est difficile de déterminer si c’est un parti-pris dramatique ou le fait d’un manque d’expressivité.

A l’acte 2, Hannah O’Neill a de très belles lignes mais reste très lointaine, très « dans sa danse ». Les deux étoiles, dont l’accord des lignes nous avait déjà conquis lors de Don Quichotte en mars dernier, rendent la rencontre tangible lors d’un fort bel adage.

A l’acte trois, le pas de deux du cygne noir est bien mené même si l’entrada manque un tantinet d’abattage. Germain Louvet ne pique pas sur demi-pointe pour permettre une arabesque plus penchée à sa ballerine. C’est certes efficace, mais pourquoi danser la version Noureev si c’est pour servir la même cuisine vue ailleurs ? La salle nous semble un peu molle. C’est peu justifié au vu des variations : celle de Louvet est irréprochable et dans la sienne, O’Neill se montre très sûre dans ses tours attitude. Thomas Docquir, sans déployer le même charisme que Legasa, s’acquitte très bien de son très pyrotechnique solo. La coda, avec les fouettés du cygne noir et les tours à la seconde du prince, réveille néanmoins le public jusqu’ici atone.

A l’acte 4, Germain Louvet et Hannah O’Neill nous gratifient d’un bel adage réflexif. La ballerine, qu’on a trouvé jusqu’ici trop intériorisée, parvient même à être touchante lorsqu’elle mime « ici, je vais mourir ». On est néanmoins un peu triste de n’avoir pas plus adhéré au couple. On a l’étrange impression que Germain Louvet, faute d’avoir une Odette en face de lui, était le cygne ; une interprétation intellectuellement intéressante mais qui nous laisse émotionnellement sur le bord de la route.

*

* *

Le Lac des cygnes. Bleuenn Battistoni (Odette/Odile).

On attendait donc beaucoup de la soirée du 10 juillet. En effet, Hugo Marchand, qui devait initialement danser aux côtés de Dorothée Gilbert, était désormais distribué avec la toute nouvelle étoile Bleuenn Battistoni.

A l’acte 1, Marchand est un prince aux lignes parfaites, aux bras crémeux dans sa variation réflexive et aux entrelacés silencieux. Ce Siegfried n’est pas absent à la fête et interagit avec les courtisans. Ce pourrait être un parti pris intéressant si Florent Melac était plus ambivalent en Wolfgang. Dans le pas de deux qui clôt l’acte 1 et préfigure l’acte 4, Melac n’est rien de plus qu’un conseiller sérieux et écouté. A l’acte 2, Bleuenn Battistoni exprime tout par le corps et garde un visage assez impassible. Les arabesques sont étirées à l’infini, le buste semble flotter au-dessus de la corolle du tutu, le cou est mobile, les bras sont sobres mais d’une grande délicatesse. Tous les ingrédients sont là pour créer une grande Odette. L’adage avec Siegfried est un plaisir des yeux tant les longues lignes des deux danseurs s’accordent. De plus, Hugo Marchand est un prince qui réagit au récit d’Odette pendant toute sa variation plaintive. Pour le final, Marchand enserre délicatement le cou de sa partenaire comme si elle avait déjà repris sa condition animale.

A l’acte 3, pour le pas de deux du cygne noir, les critères techniques sont largement atteints. Battistoni, toujours dans la stratégie du less is more en termes d’interprétation, fait preuve d’une grande autorité technique. Sa variation avec double attitude est immaculée. Hugo Marchand a des grands jetés suspendus et des réceptions moelleuses. Florent Melac exécute une bonne variation de Rothbart même si son personnage manque toujours un peu de relief. On s’étonne cependant un peu de rester sur des considérations purement techniques. Adhère-t-on vraiment à l’histoire ?

A l’acte 4, on apprécie le bel adage des adieux entre Odette et Siegfried : les lignes sont parfaites et les décentrés suspendus. On reste néanmoins un peu à l’extérieur du drame. Mais juste avant la dernière confrontation entre Siegfried et Rothbart, Odette-Bleuenn a un éclair dans le regard quand elle tend désespérément son aile vers Siegfried. C’est sur ce genre de fulgurance que la jeune et talentueuse ballerine devra travailler lors de la prochaine reprise afin de se mettre au niveau d’interprétation d’un partenaire tel qu’Hugo Marchand.

*

* *

On était un peu triste, au bout de quatre représentations, de ne pas avoir été emporté par un cygne. D’autant qu’il y a des motifs de réjouissance du côté des solistes et du corps de ballet. Ce dernier, malgré un temps relativement court de répétition, se montre presque au parfait. La grande valse du premier acte, avec ses redoutables départs de mouvement en canon, est tous les soirs tirée au cordeau. La polonaise des garçons est digne de la discipline d’un ballet féminin. Les danses de caractères de l’acte 3 sont fort bien réglées. Dans la napolitaine, on a un petit faible pour le couple que forment Nikolaus Tudorin et Pauline Verdusen (qui fait ses adieux sur cette série), très primesautier, mais Hortense Millet-Maurin (également tous les soirs dans un quatuor de petits cygnes extrêmement bien réglé) et Manuel Garrido ont le charme et la fraicheur de la jeunesse. On est également rassuré de voir balayer le souvenir mitigé des pas de trois de la dernière reprise qui s’étaient avérés souvent mal assortis et avaient mis en lumière une certaine faiblesse chez les garçons. Pour cette mouture 2024, on trouve le plus souvent sujet à réjouissance. Les 22 juin, Ines McIntosh est très légère et délicate dans la première variation. Silvia Saint Martin est tolérable et Nicola di Vico a de beaux doubles tours en l’air bien réceptionnés et un vrai parcours. Les 28 juin et 3 juillet, on assiste aussi à un pas de grande qualité avec un trio réunissant Andrea Sarri, condensé d’énergie et de ballon, Roxane Stojanov enjouée et légère et Héloïse Bourdon alliant moelleux et élégance. Le 10 juillet, Camille Bon se montre élégante et déliée et Hoyhun Kang très légère. Antonio Conforti, partenaire sûr comme à son habitude, délivre une variation irréprochable et d’un bel abattage. Il prend même le temps de saluer le prince tandis qu’il accomplit ses exercices pyrotechniques. Enfin, le 12 juillet, le trio réunissant Mathieu Contat, Bianca Scudamore et Clara Mousseigne ne manque pas de talent. Contat fait un beau manège de coupé jeté, Scudamore est d’une grande légèreté dans la seconde variation mais Mousseigne, toujours trop démonstrative, se met parfois hors de la musique pour montrer ses atouts techniques…

*

* *

Le Lac des cygnes. Héloïse Bourdon (Odette/Odile) et Jeremy-Loup Quer (Siegfried).

Le 12 juillet… Il aura fallu attendre le 12 juillet pour que je sois ému par une Odette. Enfin un cygne de cœur, de chair et de sang ! Héloïse Bourdon, désormais une habituée du rôle, vient magnifier de tout son métier la maîtrise souveraine de la technique noureevienne. Les ports de bras sont crémeux ; l’arabesque haute de même que les développés (la variation) ; les ralentis contrôlés. Mais surtout, mais enfin, il se dégage de cette Odette une humanité, une sensibilité qui passe par-delà la rampe. Cette Odette regarde son Siegfried de ses yeux mais aussi… de son dos (adage). Pour que le parti-pris du « rêve du Prince » développé par Noureev fonctionne, il faut que le mirage de la femme sensible et idéale soit plus vrai que nature et non désincarné. La quasi perfection des cygnes du corps de ballet, à la fois disciplinés et vibrants (on regrette un vilain décalage de lignes côté jardin sur le triangle saillant à l’acte 4) reçoit enfin le couple qu’il mérite. En Siegfried, Jeremy-Loup Quer présente une belle danse noble et musicale sans aucun accroc. Ses intentions sont bonnes (la façon dont il réalise que son arbalète effraie le cygne) même si sa projection est encore intermittente. On salue le progrès accompli par cet artiste. En Rothbart, Enzo Saugar doit en revanche trouver l’équilibre entre sa technique, qui est très impressionnante, et son interprétation, qui est assez pâle.

On se laisse porter, comme le reste de la salle, très enthousiaste de bout en bout, par le couple Bourdon-Quer. Le cygne noir de Bourdon est serein dans la puissance, et le prince de Quer exalté et bondissant. Les adieux à l’acte 4 sont déchirants.

Disparaissant dans l’océan de fumigènes tandis que Rothbart emporte la princesse définitivement métamorphosée, on est profondément ému par la façon dont la main du prince semble surnager avant de disparaître à nouveau comme engloutie par le Lac.

L’émotion, enfin !

As we trod in a daze down the stairs of the Palais Garnier after an uninterruped 1 hour and 50 minutes, the elegant Italian who had been sitting next to me apologized for having repeatedly kept checking the time on her bright phone in the dark. Ten minutes in, she’d already felt as if she was being personally tortured. Her day had already been long and painful enough. Then a delightful older Parisian lady I know bounced over and declared emphatically that she had been practically lifted out of her seat and insisted she we would go out for a drink to celebrate such a galvanizing theatrical experience. A usually luminous young woman we three know seemed out of breath: energized, confused, and alarmed. Before she carefully slipped away from us, Maria whispered that her thoughts — About men? About women? About anything? — had just been turned completely upside down by this, the first time she had ever seen a ballet by

As we trod in a daze down the stairs of the Palais Garnier after an uninterruped 1 hour and 50 minutes, the elegant Italian who had been sitting next to me apologized for having repeatedly kept checking the time on her bright phone in the dark. Ten minutes in, she’d already felt as if she was being personally tortured. Her day had already been long and painful enough. Then a delightful older Parisian lady I know bounced over and declared emphatically that she had been practically lifted out of her seat and insisted she we would go out for a drink to celebrate such a galvanizing theatrical experience. A usually luminous young woman we three know seemed out of breath: energized, confused, and alarmed. Before she carefully slipped away from us, Maria whispered that her thoughts — About men? About women? About anything? — had just been turned completely upside down by this, the first time she had ever seen a ballet by

Don Quichotte (Minkus / Rudolf Noureev d’après Marius Petipa). Ballet de l’Opéra de Paris. Soirée du vendredi 5 avril 2024.

Don Quichotte (Minkus / Rudolf Noureev d’après Marius Petipa). Ballet de l’Opéra de Paris. Soirée du vendredi 5 avril 2024.

En juillet 1789, lors de sa création à Bordeaux, le ballet de Dauberval était tout sauf un ballet contestant les privilèges. Il était même tout l’inverse et ses personnages étaient clairement des paysans de fabrique. Dans La Fille d’Ashton, cela n’est guère différent. Osbert Lancaster, le décorateur a joué la carte du carton-pâte comme au Hameau de Versailles où de fausses traces de décrépitude avaient été peintes sur les façades des maisons. Le rideau de scène lui-même n’est pas sans évoquer un jardin à l’anglaise, le modèle même du parc de Marie-Antoinette à Trianon. Le paysage champêtre qui y est représenté est encadré à Cour par des attributs du monde rural mais à Jardin par une imposante déité dont le sein exagérément en poire, retenant une tenture, a alarmé un soir l’une de mes aimables voisines. C’est exactement le schéma pensé par l’architecte Richard Mique qui avait ménagé dans le parc un premier point de vue du hameau, dans les lointains, lorsque les visiteurs faisaient face au très néoclassique temple de l’Amour.

En juillet 1789, lors de sa création à Bordeaux, le ballet de Dauberval était tout sauf un ballet contestant les privilèges. Il était même tout l’inverse et ses personnages étaient clairement des paysans de fabrique. Dans La Fille d’Ashton, cela n’est guère différent. Osbert Lancaster, le décorateur a joué la carte du carton-pâte comme au Hameau de Versailles où de fausses traces de décrépitude avaient été peintes sur les façades des maisons. Le rideau de scène lui-même n’est pas sans évoquer un jardin à l’anglaise, le modèle même du parc de Marie-Antoinette à Trianon. Le paysage champêtre qui y est représenté est encadré à Cour par des attributs du monde rural mais à Jardin par une imposante déité dont le sein exagérément en poire, retenant une tenture, a alarmé un soir l’une de mes aimables voisines. C’est exactement le schéma pensé par l’architecte Richard Mique qui avait ménagé dans le parc un premier point de vue du hameau, dans les lointains, lorsque les visiteurs faisaient face au très néoclassique temple de l’Amour.

Sadeh 21 commence sans crier gare : des personnages seuls isolés déboulent, pieds nus, pour de petites séquences acrobatiques d’environ 30 secondes, durant lesquelles chacun semble lutter contre soi-même. Les interprètes se succèdent sans se rencontrer, l’un quittant la scène avant que l’autre débarque. La scène est vide, encadrée par une muraille grisâtre. Sur la paroi du fond, seront projetés, de Sadeh1 à Sadeh21, les numéros des séquences qui s’enchaînent. On croit un moment que l’énumération correspond au nombre de danseurs dansant ensemble (1, puis 2, etc.), mais c’est une fausse piste : la composition est beaucoup plus inattendue, et les transitions entre séquences plutôt fluides : les changements de numéro, d’atmosphère musicale, de lumière ou de motif chorégraphique ne sont pas systématiquement synchrones.

Sadeh 21 commence sans crier gare : des personnages seuls isolés déboulent, pieds nus, pour de petites séquences acrobatiques d’environ 30 secondes, durant lesquelles chacun semble lutter contre soi-même. Les interprètes se succèdent sans se rencontrer, l’un quittant la scène avant que l’autre débarque. La scène est vide, encadrée par une muraille grisâtre. Sur la paroi du fond, seront projetés, de Sadeh1 à Sadeh21, les numéros des séquences qui s’enchaînent. On croit un moment que l’énumération correspond au nombre de danseurs dansant ensemble (1, puis 2, etc.), mais c’est une fausse piste : la composition est beaucoup plus inattendue, et les transitions entre séquences plutôt fluides : les changements de numéro, d’atmosphère musicale, de lumière ou de motif chorégraphique ne sont pas systématiquement synchrones.