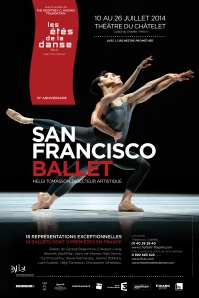

San Francisco Ballet aux Étés de la danse, théâtre du Châtelet. Représentations du 19 juillet (Symphony #9) et du 22 juillet (Piano concerto #1). Chorégraphie d’Alexei Ratmansky, musique de Dmitri Chostakovitch, scénographie de George Tsypin, lumières de Jennifer Tipton, costumes de Keso Dekker.

San Francisco Ballet aux Étés de la danse, théâtre du Châtelet. Représentations du 19 juillet (Symphony #9) et du 22 juillet (Piano concerto #1). Chorégraphie d’Alexei Ratmansky, musique de Dmitri Chostakovitch, scénographie de George Tsypin, lumières de Jennifer Tipton, costumes de Keso Dekker.

À chaque fois que je découvre une création d’Alexei Ratmansky, deux questions me viennent à l’esprit. Comment tout ce kitsch – le petit cœur qui bat du Cupidon de Psyché ! – est-il possible ? Et surtout, quelle peut bien être la connexion que l’auteur établit entre chorégraphie et musique ? J’ai longtemps trouvé Ratmansky a-, voire anti-musical (sans pour autant être satisfait de cette formulation). Dans 24 Préludes, créé pour le Royal Ballet, il étouffe par accumulation le phrasé de Chopin (par ailleurs inutilement boursouflé par l’orchestration de Jean Françaix, dont le choix est sans doute un symptôme). Dans Psyché, le mouvement ne semble avoir aucune affinité profonde avec le développement symphonique du poème de César Franck. Peut-être en serait-il autrement avec la trilogie récemment créée par Ratmansky sur des musiques de Chostakovitch, et dont le San Francisco Ballet a présenté à Paris deux pièces sur trois ?

Créée en novembre 1945, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, la neuvième symphonie de Chostakovitch est une grinçante pochade de chambre. Tout le contraire de l’œuvre de célébration que le pouvoir soviétique attendait. À l’allegro du premier mouvement correspond une chorégraphie à l’énergie débordante et des développements dansés joliment fouillis. On se dit que cela commence bien. Mais voici le mouvement lent, et il est comme d’habitude chez le chorégraphe truffé d’événements inutilement rapides. Si l’on se réfère aux notes de programme du San Francisco Ballet, le pas de deux réunissant le premier couple présente le compositeur et sa femme se soutenant l’un l’autre en des temps difficiles (Sarah Van Patten et Carlos Quenedit), alors qu’un autre couple représente le régime, le parti communiste (Simone Messmer et James Sofranko), et qu’un soliste que le chorégraphe identifie à un ange – et qui symbolise peut-être l’espoir – nous livre une inévitable série d’entrechats six (Taras Domitro). J’avoue n’avoir rien perçu de ces intentions. Les ayant lues après le spectacle, j’aurais bien aimé revoir Symphony #9 pour en avoir le cœur net. Mais par un coup du destin, la pièce a été déprogrammée de la soirée du 26 juillet, et je ne saurai jamais si je suis aveugle ou bien si le sens que veut donner Ratmansky à sa création n’est simplement pas lisible.

Le second mouvement s’achève sur un solo de piccolo ponctué de cordes en pianissimo. À chaque pizzicato, le couple principal se couche en une série de séquences mécaniques assez représentative de la musicalité de surface (ça y est, j’ai trouvé l’expression juste) du chorégraphe Ratmansky : si un instrument fait « plonk », le danseur fera « plonk » ; une nouvelle séquence orchestrale, l’intervention d’un nouvel ensemble d’instruments, feront débouler sur scène – parfois précipitamment et bruyamment – un petit paquet de danseurs ; la dynamique de la partition semblera souvent délaissée au profit d’une illustration littérale, petit bout par petit bout.

Les trois mouvements suivants – Presto, Largo et Allegretto –, s’enchaînent à vive allure, mais comme le rythme qu’imprime le chorégraphe est assez peu changeant, les accélérations, l’ironie et les saillies un peu bouffes de la partition ne sont pas mises en relief ; à vrai dire, on saisit mieux les intentions de Chostakovitch en voyant Leonard Bernstein diriger la partition en se dandinant qu’en regardant Ratmansky. Lors de cette dernière séquence, un pochoir de George Tsypin donne à voir, dans une veine très réalisme soviétique, des personnages avec bannière rouge en route pour les lendemains qui chantent. On perçoit bien, cette fois, que la tournure militaire que prend le corps de ballet au moment de la proclamation un peu grotesque des cuivres est plus grinçante que pompière. Pour autant, l’héroïsme Bolchoï, sorti de la grosse valise à citations du chorégraphe, est souvent mobilisé au premier degré plus qu’au second.

Dans Piano Concerto #1, le décor est fait de mobiles rouges, en forme de boulon, de marteau ou d’étoile, suspendus au plafond. Le concerto pour piano, trompette et cordes (1933,) fait beaucoup penser à Prokofiev, et pourrait donner lieu à des accelerandos frénétiques. Mais la rythmique chez Ratmansky manque de variété. Le piano est plutôt pour les filles (Sofiane Sylve, Frances Chung). La trompette, jubilatoire chez Chostakovitch, est platement ostentatoire (des tas de sauts virils pour Tiit Helimets et Vitor Luiz). Au fond, je ne sais pas trop bien si les intentions de Ratmansky me restent opaques, ou si son imaginaire conventionnel me laisse sur le bord de la route.