Mon Premier Ballet : La Belle au bois dormant (Tchaïkovski / Fabrice Bourgeois librement inspiré de Marius Petipa). Théâtre Mogador. Dimanche 1er mars 2026.

Mon premier ballet : La Belle au bois dormant. Photographie Julien Benhamou.

Au Théâtre Mogador, la compagnie de Karl Paquette continue son travail de diffusion des grands ballets du répertoire pour un public d’âge tendre. Après les réécritures de Mon premier Lac des cygnes et Mon premier Casse-Noisette, est venu le tour du monument à la fois génial et indigeste qu’est la Belle au bois dormant. Le ballet original est constitué d’un prologue et de trois actes ainsi que d’une myriade de variations solistes qui ralentissent la narration. L’oeuvre fourmille de tellement de pages célèbres de Tchaïkovski (sans doute parce que le film animé de Walt Disney -1959- en utilisa une grande partie) qu’il est difficile de choisir ce qu’il faut garder ou écarter.

L’équation posée est difficile. On était curieux de découvrir comment Karl Paquette et ses collaborateurs s’étaient employés à la résoudre.

Et nous voilà de nouveau, comme il y a trois ans, dans l’atrium du théâtre Mogador. La boutique vend toujours un joli programme illustré, des teeshirts de ballet exclusivement roses –le public ciblé est encore très genré – et les fameuses baguettes magiques clignotantes qu’une voix off dans la salle recommande de bien laisser éteintes pendant la représentation. La salle grouille d’excitation et de bavardages même le rideau levé et lustre éteint. Cela fait partie de l’exercice. Les parents expliquent souvent le déroulé du spectacle à leur progéniture. Le balletomane s’étonne de n’être pas gêné par le babillage. Est-ce parce que, par ailleurs, les écrans de portables sont, contrairement à ce qui se passe à l’Opéra, laissés de côté ? Peut-être.

*

* *

Mon premier ballet : La Belle au bois dormant. Karl Paquette en fée Carabosse et ses deux acolytes cat women. Photographie Julien Benhamou.

C’est sans doute aussi parce que La Belle au bois dormant est un spectacle réussi. Les deux heures trente à trois heures du ballet d’origine sont réduits à deux fois quarante minutes.

La jolie production de toiles peintes au décor néogothique (Nolwenn Cléret) regarde clairement vers l’esthétique et la narration du film de Disney : Les fées du prologue sont trois et portent les noms de Flora, Pâquerette et Pimprenelle. La scène de la piqure, qui dans le ballet d’origine a lieu devant la cour, voit ici la princesse Aurore s’échapper vers les combles du château où elle rencontre la fatale fileuse.

Les Costumes de Xavier Ronze évitent le kitsch autant que faire se peut. Et les couleurs des fées s’accordent plutôt bien avec les tons mordorés des costumes de cour.

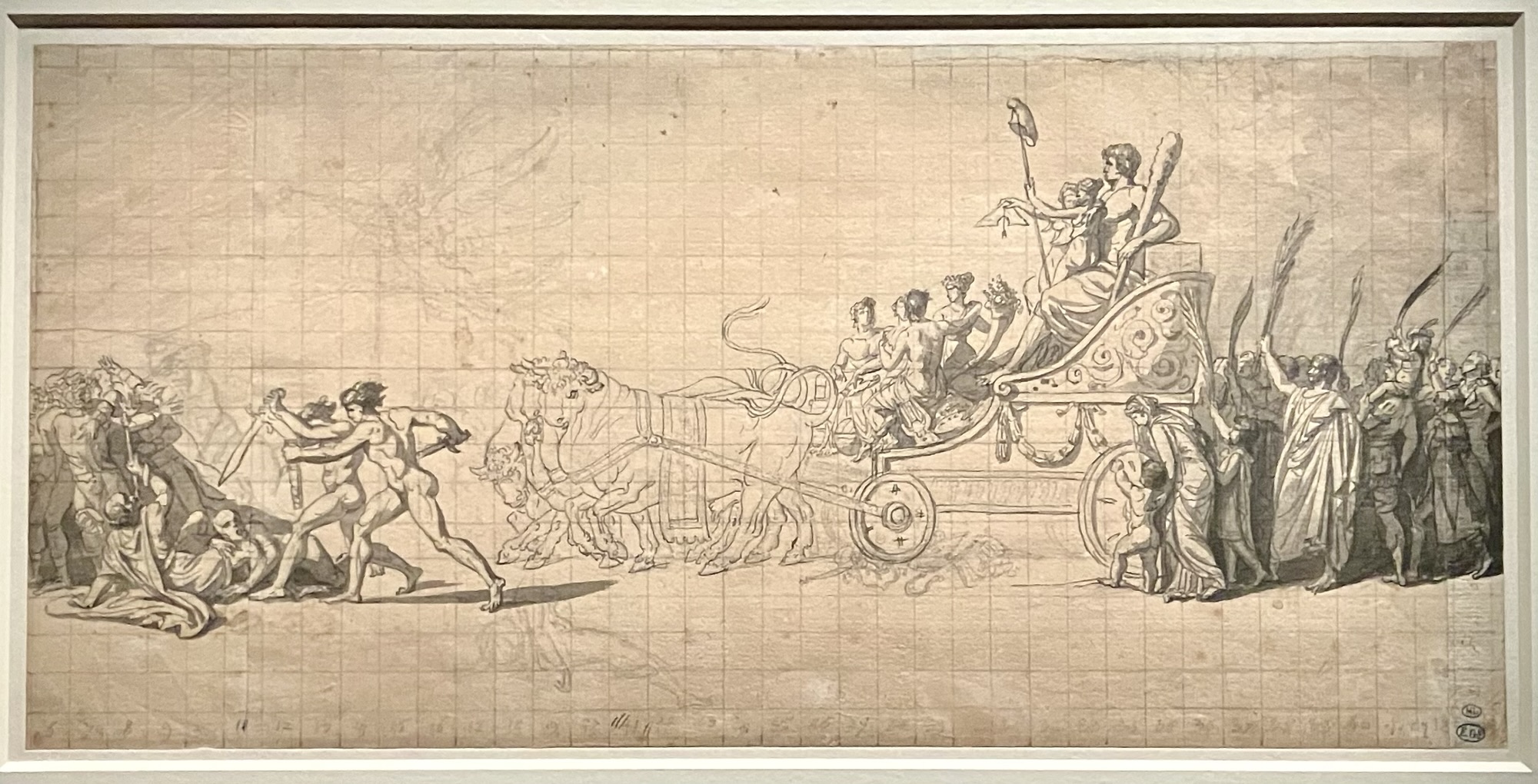

Mon premier ballet : La Belle au bois dormant. Prologue. Le sortilège. Photographie Julien Benhamou.

D’un point de vue de mise en scène, outre le grand livre de contes dont sortent les personnages comme dans mon Premier Lac, il y a de jolies idées qui permettent, même avec un budget limité, d’évoquer le merveilleux et la magie. Des leds aux couleurs des fées s’allument dans le berceau de la jeune Aurore à chaque fin de variation et Carabosse (un Karl Paquette à la posture très mâle) enflamme la liste d’invitation de Catalabutte le majordome pour montrer sa colère. Les toiles de la forêt à l’acte 2, bien éclairées (réalisation Louis Bourgeois), sont tout à fait poétiques.

L’action coule naturellement, sans longueurs inutiles. Il n’est pas certain cependant que l’objectif ciblé « enfants à partir de 4 ans » soit atteint. Annoncer « A partir de six ans » serait plus réaliste. Et à partir de cet âge le pari est assurément gagné.

Reste le point de vue du balletomane. Quant est-il de la chorégraphie de Fabrice Bourgeois ?

Il y a de grandes qualités dans cette réécriture. La chorégraphie est musicale et exigeante. Bourgeois parvient à créer une scène des naïades avec seulement 8 danseuses de corps de ballet. La scène de la chasse donne même l’occasion aux garçons (en plus grand nombre que dans la production du Lac des cygnes) de faire une danse des Piqueurs qui n’est pas sans lancer un petit clin d’œil à Noureev avec ses temps levés double ronds de jambes en l’air.

Mon premier ballet : La Belle au bois dormant. Acte 2. Scène du rêve. Photographie Julien Benhamou.

Pour le reste, une grande part de la chorégraphie, qui met à l’honneur les changements d’épaulement et des penchés et décalés néoclassiques, n’a souvent qu’un lien ténu avec la chorégraphie originale bien qu’il y ait néanmoins un air de famille.

On le regrette parfois. Olivia Lindon, fée en jaune, aurait très bien pu exécuter la variation originale de « canari », suffisamment courte et mignarde pour plaire aux enfants. A l’acte 1, si on apprécie au passage la composition des trois princes en concurrence, tout particulièrement Nicolas Rombaut qui a toujours eu du flair dans les rôles comiques, on trouve qu’il n’y a peut-être pas assez d’Adage à la rose dans l’Adage à la rose. La princesse Aurore se retrouve un peu abruptement à faire les équilibres finaux avec promenade quand elle n’a pas exécuté les statiques du début de la variation. La jeune danseuse, Miyu Kawamoto a donc du mal à les tenir mais se rattrape bien avec le dernier. De même, la deuxième variation d’Aurore traditionnelle et la Tarentule auraient pu s’intégrer dans les décors au lieu d’être réécrites d’une manière qui évoque plus Coppélia et ses petites amies que La Belle.

Mon premier ballet : La Belle au bois dormant. Acte 3. Le chat botté et les chattes blanches. Photographie Julien Benhamou.

L’acte 3 est en revanche truffé de bonnes idées : la scène burlesque très réussie du tailleur affairé et du coquet Catalabutte sur la musique du défilé, la transformation du pas de deux du Chat botté en pas de trois, le pas du petit chaperon rouge féministe où Olivia Lindon manie l’osier de son panier avec autorité. L’oiseau bleu est réduit à la variation de Florine pour une danseuse sur pointe. On aurait cependant aimé que la diagonale de brisés de volée de la coda soit au moins évoqués. Les femmes peuvent en effet les interpréter avec les pointes comme le démontre par exemple les danseuses bleues du final de Soir de Fête de Léo Staats.

Mon premier ballet : La Belle au bois dormant. Acte 3. Le petit chaperon rouge. Photographie Julien Benhamou.

Les variations du pas de deux d’Aurore et Désiré sont respectées. Le prince a le physique du rôle et de jolies lignes et Miyu Kawamoto a de fort jolis ports de bras. On regrette cependant de ne pas avoir vu dans le rôle principal Philippine Flahaut, fée Lilas de cette matinée mais Aurore sur les photographies du programme, à la fois élégante, précise et suspendue.

*

* *

Au final, La Belle de la compagnie Mon premier Ballet est une expérience éminemment satisfaisante : la réussite est totale en termes de production et de narration même si la chorégraphie reste trop éloignée de l’original. Mais surtout, on salue le tour de force qui consiste à assembler une compagnie intermittente tout en créant une cohésion de groupe et une unité apparente de style.

Giselle (Adam, Coralli/Perrot/Bart-Poliakov), Ballet de l’Opéra de Paris. Représentation du 17/10 (Hannah O’Neill, Reece Clarke, Héloïse Bourdon).

Giselle (Adam, Coralli/Perrot/Bart-Poliakov), Ballet de l’Opéra de Paris. Représentation du 17/10 (Hannah O’Neill, Reece Clarke, Héloïse Bourdon).

Soirée d’ouverture. Ballet de l’Opéra de Paris. Grand défilé du corps de ballet / Requiem For a Rose – Junior Ballet / Giselle. Soirée du 30 septembre 2025.

Soirée d’ouverture. Ballet de l’Opéra de Paris. Grand défilé du corps de ballet / Requiem For a Rose – Junior Ballet / Giselle. Soirée du 30 septembre 2025.

Vidéos commentées : Notre Dame de Paris de Roland Petit

Affiche pour le ballet Notre Dame de Paris

Notre Dame de Paris a marqué en 1965 le grand retour de Roland Petit dans la compagnie qui l’avait formée. Il l’avait quittée en 1945 pour suivre sa propre voie après avoir créé Les Forains sous les auspices de Jean Cocteau et Boris Kochno. A cette date, le jeune loup est devenu un chorégraphe reconnu qui a déjà touché à tout, du ballet au Music-Hall en passant par Hollywood. Dans Notre Dame de Paris, qu’il chorégraphie tout en s’attribuant le rôle principal masculin, on retrouve donc des constantes, voire des redites, de son style magnifiées par une inspiration à son pic.

Une vidéo ne suffisant pas à embrasser les richesses de ce ballet, on en a donc sélectionné deux.

*

* *

Vidéo 1 : La Fête des Fous. Ballet de l’Opéra de Paris (circa 2021).

La scène d’ouverture, la Fête des fous ici dans une captation récente du ballet de l’Opéra de Paris, nous montre Petit dans son rapport aux productions de spectacle ainsi que dans son traitement du corps de ballet.

Depuis ses débuts, Roland Petit avait su préparer son succès par le choix éclairé de collaborateurs talentueux, qu’ils soient déjà reconnus ou alors prometteurs. Pour Notre Dame, la musique était de Maurice Jarre, un compositeur célèbre qui avait créé pour les pièces du TNP de Jean Villar et qui écrivait des musiques de film pour Hollywood. Si l’on en croit Roland Petit, qui aimait à romancer sa biographie, la partition aurait été créée « par téléphone », Jarre travaillant pour une superproduction américaine (Docteur Jivago de David Lean sortit en salle la même année). La scène d’ouverture montre une partition qui évite le pastiche de la musique médiévale tout en l’évoquant par l’usage des percussions et des cloches. Les chœurs enregistrés, quant à eux, nous ramènent à un univers religieux intemporel.

Pour les décors, Petit a fait appel à … un cinéaste : René Allio. Un imposant podium terminé par des marches est illuminé par un immense cyclo-toile de fond qui reproduit un lavis de Victor Hugo évoquant le Paris médiéval. Cette toile unique, prenant des teintes différentes selon les épisodes du drame semble faire participer la ville entière à l’action. La cathédrale-vitrail qui descend du ciel alors que le corps de ballet s’est mis en mouvement (à 20 secondes), est un immense triptyque en grisaille.

C’est que la couleur est apportée par les costumes d’Yves Saint Laurent. Le jeune créateur de mode, qui dès l’enfance avait été fasciné par la Carmen de Roland Petit (et les costumes de Christian Bérard), sature l’espace de couleurs éclatantes qui se catapultent hardiment jusque sur un même danseur (particulièrement les garçons qui portent pourpoints et collants : des jaunes, des violets, des oranges et des bleus). Les filles sont habillées de tuniques courtes dans la veine du « petit pull noir » que Saint Laurent avait inventé peu de temps auparavant sur Zizi Jeanmaire pour la revue de L’Alhambra. Comme la musique de Jarre ou les décors d’Allio, la période médiévale n’est pas pastichée mais évoquée, un simple laçage rappelant les chemises de chanvre « moyenâgeuses ». En revanche, pour pop qu’elles soient, les couleurs franches nous rappellent qu’au Moyen-âge, chaque région avait sa teinte en fonction des plantes tinctoriales disponibles. Ce mélange est en soi un commentaire sur l’aspect cosmopolite du peuple parisien.

A travers la mise en scène, Petit, qui n’aimait pas à se mettre dans la lignée de ses maîtres, montre son étroite filiation avec le modèle érigé par les Ballets russes de Serge de Diaghilev, celui des ballets œuvres d’art totale aux productions indissociables de la danse. Il se montre aussi l’héritier de Serge Lifar, qui, pendant la formation de Petit à l’école de Danse, avait apporté l’esprit avant garde des Ballet Russe dans la Maison et ouvert une classe d’adage.

Chorégraphiquement parlant, Petit n’est pas non plus si éloigné de certaines créations de Lifar. Sa chorégraphie à la serpe, traitée par masse, n’est pas sans rappeler les évolutions des corps de ballet d’Icare ou de Phèdre. Les poses sont angulaires : bras à l’équerre, pieds flèxes et jambes parallèles. Les secousses des mains-tambourins, leitmotiv du ballet, les sautillés nerveux à la seconde, les courses sur place (à 1mn) sont diablement efficaces. La chorégraphie est certes basique (et sans doute un peu répétitive pour les danseurs), mais le traitement des groupes est admirable. C’est une véritable folie organisée. La hiérarchie traditionnelle du corps de ballet est tout de même respectée. Deux demi-solistes dans un groupe de 5 garçons exécutent des prouesses pyrotechniques simples mais roboratives –principalement des séries de doubles tours en l’air- (à 1 mn 09 puis à 2mn). Ces deux moments encadrent une formation en ronde (à 1 minute 52) où le corps de ballet, saturé de couleur par les costumes de Saint Laurent, se mue soudain en rosace médiévale éclatante, celle de la façade de la cathédrale.

*

* *

Vidéo 2 : Scène et pas de 2. Acte 2. Cyril Atanassoff (Quasimodo) et Sylvie Guillem (Esmeralda). 1988.

En dépit de l’absence de l’impressionnant décor de la tour, avec sa charpente et ses deux cloches bringuebalantes, l’effet est néanmoins saisissant. Roland Petit n’avait pas voulu de prosthétiques pour dépeindre son bossu. L’épaule droite levée vers laquelle penche la tête, la marche courbée sur jambe pliée, Quasimodo doit cependant aligner des difficultés techniques de jeune premier (les doubles tours en l’air à ou encore les sauts seconde de face). La difficulté consiste à ne pas focaliser sur l’angularité des positions, ce qui figerait le personnage, et d’en garder l’aspect félin. Cyril Atanassoff, qui dut également tirer des enseignements de son travail avec l’autre chorégraphe contemporain lié à la maison dont il était un danseur fétiche, Maurice Béjart (que Petit abhorrait), est parfaitement à son aise dans cet exercice périlleux. Les tressautements nerveux du personnage sont poignants (1mn 03 à 1mn 20). Il parvient, même sans les décors, à faire comprendre qu’il actionne les cloches et s’accrochant à elles (1mn50 à 2mn) ou en tirant des cordes invisibles.

Arrive alors le pas de deux (à 2mn 57 et jusqu’à la fin). Celui-ci est absolument typique de Roland Petit qui n’hésitait pas à recycler ce qu’il savait être ses plus grands succès. Avec Quasimodo-Esmeralda, on oscille donc entre Carmen (principalement le pas de deux de la chambre) et Le Loup (où Petit avait déjà exploré le contraste entre féminité et bestialité et dont il interprétait aussi le rôle-titre).

La structure alterne ainsi les moments plus théâtraux, où la danse n’est jamais loin, aux parties plus dansées, jamais exemptes de drame. Dans les parties « théâtrales », il faut compter l’entrée avec les mains tambourins (de 3 mn à 4 mn 15), Esmeralda tentant de redresser l’épaule de son ami difforme (de 5 mn 50 à 6 mn20), le moment où Quasimodo exalté, pour son plus grand désespoir, effraye, la gitane (8 mn 21), et pour finir le rattrapage par la difformité (à 8 mn 55).

Les parties plus chorégraphiées au sens classique du terme sont un challenge pour la ballerine parce qu’il lui faut lutter contre les réminiscences des personnages de dominatrix qu’affectionnait le chorégraphe. Dans le premier duo (4 mn 45-5 mn 45), les piétinés nerveux d’Esmeralda et la section de la marche avec développés en quatrième devant pour le couple (repris à 10 mn 40) sont dans la droite lignée du pas de deux antagoniste de la chambre de Carmen. Une diagonale de petits sauts à la seconde exécutés par Esmeralda de dos en reculant (à 7 mn 15) nous tire vers la confrontation finale dans l’arène. Comme dans le pas de deux de la chambre, il y a aussi une variation, certes subreptice, où la ballerine semble se muer en tentatrice (à 6mn 50).

La jeune Sylvie Guillem (23 ans à l’époque), incroyablement mature artistiquement, parvient à garder son personnage sur le fil. Ses célèbres levés de jambes, tellement imités depuis maintenant quatre décennies, ne sont jamais agressifs ou putassiers. Elle travaille les contrastes entre les tacquetés énergiques propres à Roland Petit (la femme attirante) et les suspendus des équilibres (l’idéal féminin) dans les tours piqués en développé arabesque (à 9 mn 25). La scène montre donc bien un joute presque amoureuse entre deux êtres que le physique sépare mais qui se rencontrent sur le terrain du cœur.

La connexion entre les deux artistes de génération différentes qui culmine avec le final des promenades et de la berceuse, rend sans doute un peu vain ce découpage analytique de la chorégraphie tant leur pas de deux lie tous ces éléments en une entité organique où tout découle du pas précédent.

*

* *

Il était cependant important de montrer comment un grand chorégraphe, dans toute la force de son inspiration, pouvait se piller lui-même tout en créant néanmoins quelque chose d’unique. Car tel Giselle, au départ l’addition opportuniste de plusieurs formules éprouvées est devenu chef d’œuvre du ballet romantique, Notre Dame de Paris est en soi un chef d’œuvre du ballet narratif du XXe siècle.

2 Commentaires

Classé dans Hier pour aujourd'hui, Retours de la Grande boutique, Vénérables archives

Tagué art, ballet, Ballet de l'Opéra de Paris, Cyril Atanassoff, Danse, Maurice Jarre, Notre Dame de Paris, Notre Dame de Paris de Roland Petit, Paris, Paris Opera Ballet, René Allio, Roland Petit, Sylvie Guillem, Vidéo commentée, Yves Saint Laurent