Le diagnostic

ou, Qui trop embrasse, mal étreint

J’ai enfin lu le Rapport sur la diversité à l’Opéra national de Paris ! Qu’on me pardonne, au moment de sa parution, le style empesé et les poncifs enfilés comme des perles du texte signé par Pap Ndiaye et Constance Rivière m’ont fait caler au second paragraphe. Après avoir lu des platitudes du genre « tradition, excellence, pouvoir, tout cela a contribué à ce que l’Opéra soit, ou apparaisse, comme un lieu fermé, réservé, sur la scène comme dans les salles », j’ai laissé tomber et m’en suis tenu aux résumés faits, ici et là, dans la presse nationale.

J’ai enfin lu le Rapport sur la diversité à l’Opéra national de Paris ! Qu’on me pardonne, au moment de sa parution, le style empesé et les poncifs enfilés comme des perles du texte signé par Pap Ndiaye et Constance Rivière m’ont fait caler au second paragraphe. Après avoir lu des platitudes du genre « tradition, excellence, pouvoir, tout cela a contribué à ce que l’Opéra soit, ou apparaisse, comme un lieu fermé, réservé, sur la scène comme dans les salles », j’ai laissé tomber et m’en suis tenu aux résumés faits, ici et là, dans la presse nationale.

Abandonner aussi vite était sans doute un peu abrupt. Qu’on me comprenne aussi : les rapports officiels me tombent des mains. Outre qu’ils sont mal écrits, ils valent généralement plus comme discours de l’institution sur elle-même que pour l’intérêt de leurs analyses. La mission Ndiaye-Rivière n’échappe pas à la loi du genre : suivant sagement le déroulé de la lettre de mission envoyée par Alexander Neef, nouveau directeur de l’Opéra – que ces hauts fonctionnaires sont scolaires ! – et reflétant les points de vue recueillis lors des auditions – une centaine d’entretiens avec des salariés de l’ONP et d’acteurs du milieu culturel –, son rapport vise surtout à manifester que l’Opéra est synchrone avec son époque, et que, s’il a du retard en matière de diversité, il le rattrapera sans renier son essence.

Pourquoi y revenir, alors ? Pour plusieurs raisons. D’abord, parce que j’ai relu le manifeste initial, intitulé « De la question raciale à l’Opéra national de Paris » (reproduit en Annexe 3), et qu’une de ses suggestions m’a interpellé (j’ai eu, du coup, envie de lire ce qu’en faisait le rapport). Ensuite, parce que si le diagnostic est erroné, les remèdes risquent d’être inadéquats (il faut donc aller y regarder de plus près). Enfin, parce que le grand public, à travers la presse, prend au sérieux les affirmations et raisonnements de ce type de prose, qui contribue, et quelle que soit sa pertinence, à définir une version officielle de l’histoire (que j’ai très envie de contester).

Relire le Manifeste

C’est du Manifeste d’août 2020 que tout découle, et – qu’on l’approuve en entier ou non – le texte a le double mérite d’être écrit par un vrai collectif, et de poser les enjeux en termes simples et concis (que le rapport, par pans entiers, paraphrase longuement).

Si l’on résume à travers les têtes de chapitre, les signataires, qui souhaitent « faire sortir la question raciale du silence », appellent de leurs vœux un débat ouvert, et formulent cinq séries de recommandations. Pour l’instant, je passerai sur les quatre premières, assez consensuelles : en première analyse, il s’agit de la description, adaptée à une institution artistique recevant du public, des politiques d’inclusion et de diversité des grandes boîtes : regarder son passé (« abolition des pratiques issues de l’héritage colonial et/ou esclavagiste »), faire évoluer les usages (« la mise à disposition de matériel adapté aux couleurs de peau des artistes »), se doter d’un dispositif anti-discriminations en interne et d’un code de bonnes pratiques pour les relations avec l’extérieur.

Dans le point 5, les signataires prônent « l’ouverture d’une réflexion sur le manque de diversité au sein des différentes puissances artistiques » (autrement dit, dans le corps de ballet, l’orchestre, les chœurs), qu’ils attribuent non pas à des « processus de sélection actuels » qui barreraient « l’accès aux personnes de couleur », mais à des « mécanismes qui s’enclenchent bien en amont de l’étape du recrutement des artistes : parmi les nombreuses candidatures pour intégrer les différents corps artistiques, l’on retrouve encore trop peu de personnes racisées. Il appartient alors à la Direction de l’Opéra de Paris et de l’École de danse de rechercher les causes de cette carence et d’explorer des solutions pour y pallier ».

Le paradoxe du point 5

L’agenda me paraît curieux : pas sur le fond (on peut et doit débattre de la question), ni sur la forme (il est vain de s’empailler sur les mots, comme Don Quichotte bataillant contre les moulins à vent), mais dans la logique de la solution : les signataires disent qu’ils sont la « preuve vivante » qu’il n’y a pas de barrière à l’accès aux emplois à l’ONP, et que le problème se situe en amont ; mais ils n’en demandent pas moins à l’Opéra et à l’École de danse d’y remédier.

Voilà un paradoxe (« ce n’est pas toi le problème, mais c’est à toi d’apporter une solution ») qui a été, si je ne m’abuse, fort peu relevé.

Pas de remontée en amont

En tout cas, pas par le rapport Ndiaye-Rivière, qui ne répond pas vraiment à cette question des « mécanismes en amont ». Pour la danse, l’analyse court entre les pages 27 et 32 et, autant le dire tout de suite, elle est manifestement bâclée : la saisie des phénomènes ne remonte nullement dans le temps (alors qu’une analyse historique serait nécessaire), et elle s’arrête aux portes mêmes de l’École de danse de Nanterre (ce qui, en matière de remontée en amont, ne va pas chercher loin).

L’établissement reçoit « peu de candidatures d’enfants issus de la diversité », constatent les auteurs « de manière assez intuitive » (ce qui laisse entendre qu’ils ont passé, au plus, une demi-journée sur les lieux).

Et d’avancer plusieurs raisons. La première, qu’on cite in extenso, fait jouer un rôle à « l’image de la danse classique dans la société en général, perçue comme élitiste et “aristocratique” redoublée par son « aspect ‘’blanc’’, critère parmi tant d’autres d’une homogénéité qui serait consubstantielle au ballet et qui rendrait malaisée une appropriation de la danse classique pour les enfants non blancs – “si personne ne me ressemble dans cette école, c’est donc qu’elle n’est pas faite pour moi”.»

Un raisonnement pachydermique

Soyons clair, c’est le type même d’explication holistique qui repose sur un monceau de postulats invérifiables, sans pour autant s’ancrer dans le réel.

Soyons clair, c’est le type même d’explication holistique qui repose sur un monceau de postulats invérifiables, sans pour autant s’ancrer dans le réel.

Car enfin, qui nous dit que la danse classique a cette image ? Et même si on l’admettait, est-il crédible de supposer – chez des enfants âgés de 8 à 12 ans environ – une perception de la danse, non pas en tant qu’activité ludique et artistique, mais comme pratique culturelle et sociale, interprétée, qui plus est, en termes abstraits ? Est-il avéré que les enfants se pensent de manière centrale et prégnante selon une logique ethno-raciale binaire, et en plus, qu’ils en font un critère déterminant de leurs projets d’avenir ?

Voilà pour des prémisses aussi pachydermiques que non étayées. Mais par ailleurs, la situation décrite ne correspond à aucun processus réel : la danse classique est-elle un choix au même titre pour tous les enfants ? Je ne crois pas (on y reviendra). Ce choix s’apparente-t-il à celui d’un vêtement qu’on « s’approprie » ? On peut en douter.

Bref, cet essai d’explication par l’autocensure (ce n’est pas pour moi) veut trop prouver d’emblée, et peine à convaincre. D’ailleurs, le rapport avance deux autres facteurs, moins élaborés mais plus plausibles : les incertitudes liées à une carrière bien aléatoire (malgré la gratuité de l’école, « élément de diversité sociale », jugé cependant insuffisant aujourd’hui), et l’investissement monétaire nécessaire au passage du concours de recrutement (qui favorise les profils socio-économiques privilégiés).

Un gros contresens historique

Implicitement, le rapport adopte donc un raisonnement de nature socio-économique. Cependant, les formulations adoptées reviennent à considérer le recrutement à l’École de danse comme s’il s’agissait de l’École Polytechnique. Écrire que sa gratuité « a permis un recrutement dans des milieux sociaux populaires au 19e siècle et jusqu’au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et parfois encore aujourd’hui » est pour le moins incongru.

Implicitement, le rapport adopte donc un raisonnement de nature socio-économique. Cependant, les formulations adoptées reviennent à considérer le recrutement à l’École de danse comme s’il s’agissait de l’École Polytechnique. Écrire que sa gratuité « a permis un recrutement dans des milieux sociaux populaires au 19e siècle et jusqu’au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et parfois encore aujourd’hui » est pour le moins incongru.

Car enfin, c’est présenter les choses à l’envers : historiquement, la gratuité n’a pas été pensée comme un mécanisme d’ouverture sociale ! Sous l’Ancien Régime, à partir du moment où elle cesse d’être une activité de cour, la danse sur scène est, par définition, une profession non noble. Et cette carrière ne devient nullement bourgeoise au siècle suivant : c’est éventuellement un moyen d’ascension – vers un statut au mieux ambigu –, mais plutôt depuis le bas de la société.

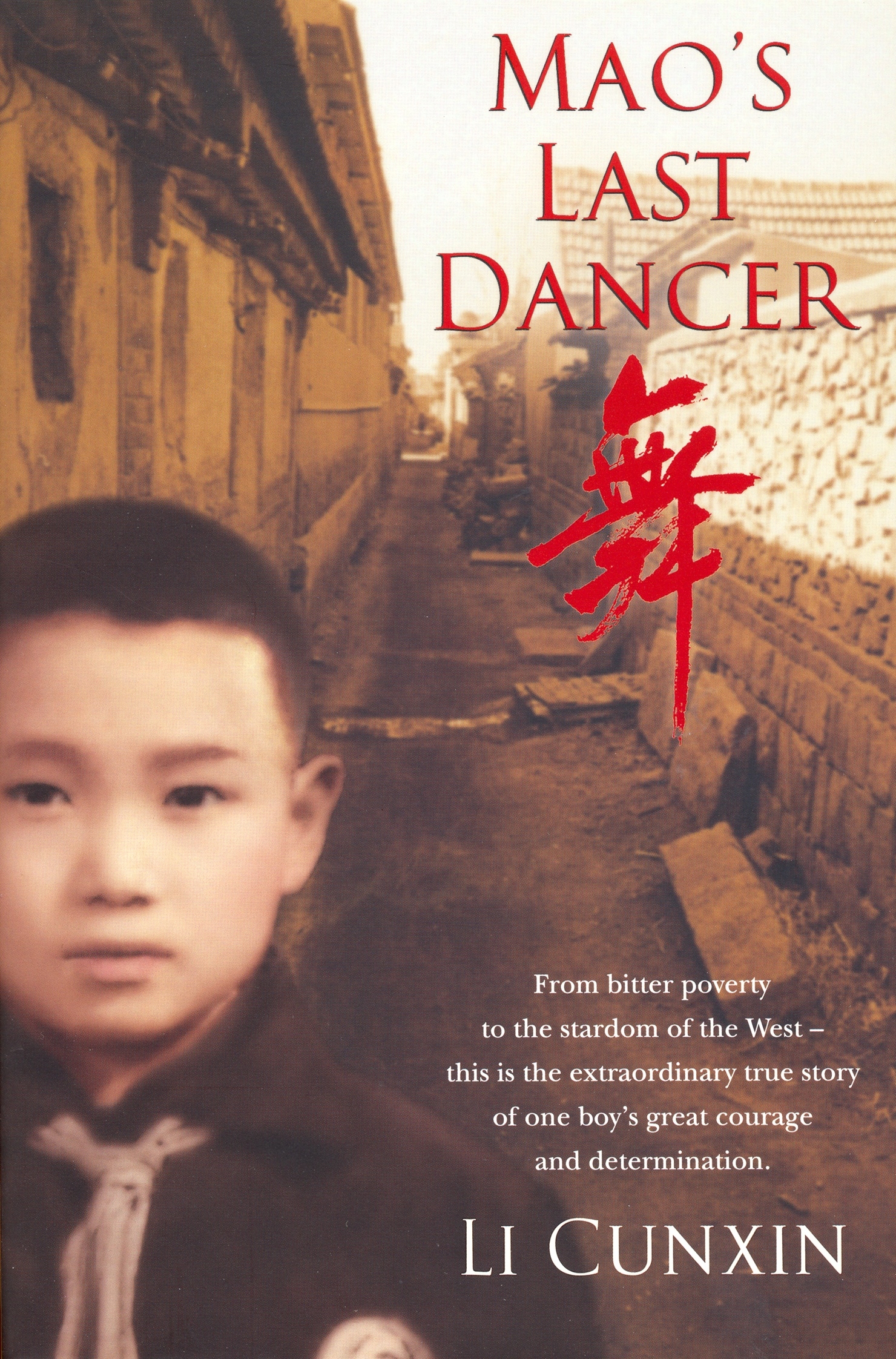

Ce n’est que dans la période récente que le profil social des élèves s’est élevé, au point de devenir étonnamment privilégié. Dans son enquête auprès des élèves de l’École de danse et leurs parents, Joël Laillier, auteur de Entrer dans la danse (Paris, CNRS Éditions, 2017), parle d’un « processus d’embourgeoisement de la profession, et du Ballet de l’Opéra », qu’il date approximativement de la seconde moitié du XXe siècle (j’aurais tendance à placer la césure un peu plus tard, au tournant des années 1980, en gros quand l’École a quitté Garnier pour s’installer à Nanterre).

Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ?

En tout cas, ce « retournement dans le recrutement social » (p.28) est massif. À ne pas le souligner, le rapport passe à côté d’une piste d’explication simple à la situation d’aujourd’hui.

En 2010, on comptait à l’École moins de 2% d’enfants d’ouvriers. On ne peut rien déduire de l’origine – qu’on ne connaît pas – de ces cinq élèves (l’effectif est trop restreint). En revanche, on peut supposer que les dynamiques sociales qui conduisent à un tel biais de recrutement affectent tous les enfants, quelle que soit leur origine.

En d’autres termes, ce n’est pas forcément du fait de leur couleur de peau que les enfants issus des vagues de migration de travail des Trente Glorieuses (à partir de la 2e et sans doute au moins jusqu’à la 3e génération) sont rares à Nanterre mais, au moins en partie, du fait du profil socio-professionnel de leurs parents. Si l’on se fie aux patronymes, les enfants d’immigrés d’origine portugaise – qui ne sont pas en nombre négligeable en France – sont, eux aussi, absents du corps de ballet à l’heure actuelle.

Rester dans le cadre

Tout ceci, j’en suis persuadé, Pap Ndiaye, historien estimable, et Constance Rivière, secrétaire générale du Défenseur des droits, n’en disconviendraient pas : ils sont forcément conscients qu’il y a plusieurs dynamiques explicatives, mais ils n’ont pas le temps de détailler, et d’ailleurs on ne leur a posé que la question des minorités visibles.

Il savent aussi que vu la petitesse des effectifs, il serait vraiment difficile de déterminer la part relative de chaque facteur : il faudrait recenser le profil des élèves sur longue durée (par pointage décennal, par exemple), le comparer à la composition de la population vivant en France à la même époque, et vérifier ensuite si, toutes choses égales par ailleurs, l’origine des enfants diminue encore plus leurs chances (auquel cas on a une présomption de discrimination). Mais cette dernière étape est presque impossible compte tenu de l’absence, en France, de statistiques ethno-raciales similaires à celles qui existent dans d’autres pays.

On ne peut donc pas mesurer précisément. Rien n’empêcherait de raisonner finement, si un autre facteur n’avait bridé la réflexion des auteurs : le contexte de la commande, lié à la vague d’émotion mondiale suscitée par la mort de George Floyd (mai 2020). Si l’on vous demande de réfléchir à un phénomène décrit en termes de « question raciale » et que vous paraissez la considérer comme un facteur parmi d’autres, tout le monde aura l’impression que vous relativisez le problème. On comprend qu’ils aient hésité.

À mon avis, on peut, au contraire, prendre au sérieux la question du racisme sans lui donner un privilège explicatif qui a le double inconvénient de faciliter la dénégation (ça n’existe pas en République, Môssieur) et de brouiller la discussion. Mais j’en parle à mon aise, vu qu’on ne m’a envoyé aucune lettre de mission.

Une description en clair-obscur

Illustration d’Émilie Angebault

Mais revenons au texte du rapport – je n’ai encore dépiauté qu’un tout petit morceau du poulet – qui après avoir lancé les pistes d’explication dont j’ai parlé, évoque, comme intervenant en aval, « les pratiques de sélection » qui « réduisent encore les chances des enfants non blancs d’accéder à l’école.»

Il en énumère trois, dont la description demeure assez vague :

– d’abord « l’idée que la tonalité chromatique du ballet est blanche » : en clair, il s’agit du phénomène par lequel on dissuade « gentiment » une adolescente de poursuivre sa passion pour la danse classique, au motif qu’un corps de ballet se doit d’être « homogène » (comme le raconte, et en ces termes, Rachel Khan dans un entretien à Charlie Hebdo paru le 7 avril 2021). À défaut d’exemples précis, comme celui que je viens de donner, le rapport tourne autour du pot, avec une formulation mélangeant auto-censure en amont (effet « image de la danse classique » : ce n’est pas pour moi) et exclusion en aval (effet « pratiques de sélection n°1 » : ce n’est pas pour toi) ;

– ensuite, « l’idée ancienne et tenace que certaines morphologies et anatomies ne seraient pas adaptées à la danse classique », soit des stéréotypes que les auteurs réfutent – à juste titre – et « pouvant mener à des pratiques discriminatoires indirectes » (autrement dit, à l’application d’un critère ou d’une pratique apparemment neutre, mais induisant un désavantage particulier pour une catégorie spécifique de personnes). Ici aussi, la rédaction peine à appeler un chat un chat, et en reste au niveau des « idées ». Elle omet aussi d’indiquer à quel stade se situe ce phénomène (effet « pratiques de sélection n°2 » : tu n’as pas les bons pieds), ni s’il accentue l’effet n°1 ou se confond avec lui. J’aurais tendance à pencher pour cette deuxième option : dans Les pointes noires (Magnard Jeunesse, 2018), roman de Sophie Noël racontant l’histoire d’Ève, née au Mali, adoptée à l’âge de six ans, et qui rêve de devenir danseuse étoile, c’est la même prof antipathique qui fait des remarques sur ses cheveux et la juge inapte à monter sur pointes… et cette conjonction paraît assez plausible.

– « Enfin, lors des auditions, ont été soulignés des propos racistes qui ont pu avoir cours au sein de l’École de danse », poursuit le rapport (je corrige une faute d’accord), listant des événements à date inconnue dus à plusieurs catégories d’acteurs (enseignants, élèves, familles), et faisant état du sentiment d’anciens élèves d’avoir dû « renier leur couleur pour progresser dans le groupe ». Il n’est pas dit dans quelles proportions une atmosphère hostile a, ou a eu, un effet d’attrition (l’effet « pratiques de sélection numéro 3 » pourrait s’appeler : fais-toi tout petit). Pour cela, il aurait fallu recueillir et analyser le témoignage de personnes qui n’ont pas fini le cursus, ou n’ont pas réussi le concours. À défaut, ce sont celles qui ont réussi – et dont la prise de conscience est en partie rétrospective – que le rapport érige, métaphoriquement, en porte-paroles de la cohorte.

Illustration d’Émilie Angebault

Le consensus au prix de l’ambiguïté

Si je récapitule, mon interprétation de cette partie du rapport est triple :

- Dans sa structure, il fait presque une analyse en deux temps : il y a une inégalité des chances dans l’accès à la carrière de danseur classique (1e partie, les facteurs « ce n’est pas pour moi », « la carrière est aléatoire» et « passer l’audition est un investissement » qui éloignent les classes populaires de l’école de Nanterre) et en plus, il y a des phénomènes de discrimination ethno-raciale (2e partie, les phénomènes « ce n’est pas pour toi », « tu n’as pas les bons pieds » et « tu dois te faire tout petit ») ;

- Mais la première partie brouille la distinction, en mettant en avant, pour des raisons d’affichage, une explication ethno-raciale : il n’y avait pas besoin de prétendre que le ballet est perçu comme « aristo-blanc », ce qui repousserait les enfants « issus de la diversité », il aurait suffi de constater que l’Opéra est plutôt perçu dans les couches populaires, et sans distinction d’origine, comme « ringard », « pour les riches» et « pour les vieux » (ces qualifications a priori sont celles qui reviennent le plus souvent dans les écrits des collégiens en provenance du réseau d’éducation prioritaire ayant participé au programme Dix mois à l’Opéra) ;

- Au niveau de la seconde partie de l’explication, la description des « pratiques de sélection» frappe par son imprécision ouatée. C’est un peu normal, car il est difficile de saisir un faisceau de pratiques diffuses. Mais c’est aussi – et à mon avis surtout – parce que les auteurs ont à cœur de ne pas antagoniser leur lectorat interne : il ne s’agit pas de pointer du doigt sans nuances, mais au contraire d’enrôler tout le monde, sans bousculer personne, dans un récit de soi-même subtilement actualisé (ça a existé, on est en train de muer).

Du point de vue de la description, c’est brouillon, mais ce flou artistique sert l’objectif ultime, qui est l’adoption d’un nouveau consensus interne. Ce qui est perdu, dans l’aventure, c’est la rigueur intellectuelle (mais tout le monde s’en tamponne). Autre effet collatéral de l’exercice, le rapport participe d’une stratégie de communication qui renforce paradoxalement les préjugés sur le ballet de l’Opéra de Paris (car pour donner à la direction actuelle une image moderniste, il faut présenter l’institution comme sclérosée, poussiéreuse, engoncée dans le passé : à chaque changement de mandat, on y a droit).

Les points aveugles de la réflexion

Si, de mon point de vue, la déception l’emporte à la lecture du rapport, c’est que même si le sort de la planète n’en dépend pas, la question posée par le Manifeste méritait au moins une analyse sérieuse, dont l’occasion a été manquée.

Ensuite, si mon hypothèse est juste, la situation pourrait changer d’elle-même dans les prochaines années, du fait de la mixité et d’une mobilité sociale non nulle au fil des générations.

Mais cela voudrait dire aussi – et c’est le point aveugle de la réflexion –, que la résolution du problème symbolique ne changerait rien au biais de recrutement actuel : il pourrait très bien y avoir à l’avenir plus d’adultes de toutes origines à l’École et dans le corps de ballet, sans que la surreprésentation des enfants de cadres et de chefs d’entreprise ne change d’un iota.

Ceci d’autant plus – et ce sera l’objet des étapes 3 et 4 de cette série – que les suggestions du rapport Ndiaye-Rivière pour faire évoluer la situation plus rapidement s’apparentent à une série de coups d’épée dans l’eau.

Prochain article : un petit détour historique…

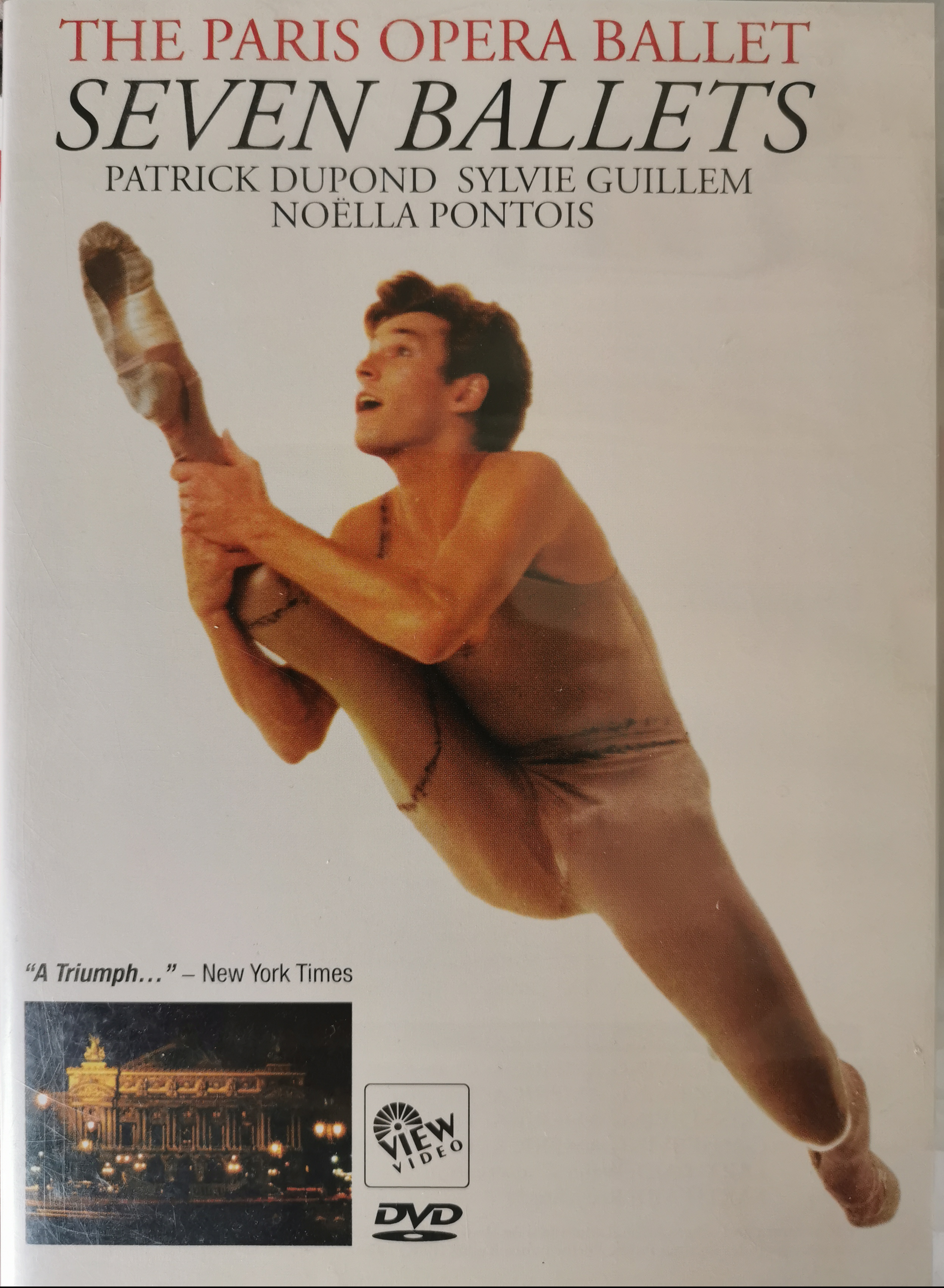

Soirée d’ouverture. Ballet de l’Opéra de Paris. Grand défilé du corps de ballet / Requiem For a Rose – Junior Ballet / Giselle. Soirée du 30 septembre 2025.

Soirée d’ouverture. Ballet de l’Opéra de Paris. Grand défilé du corps de ballet / Requiem For a Rose – Junior Ballet / Giselle. Soirée du 30 septembre 2025.

Résumé de

Résumé de  Rappelons – puisque le rapport Ndiaye-Rivière n’en donne aucun – les chiffres étonnants qu’analyse Joël Laillier dans Entrer dans la danse (CNRS Éditions, 2017): en 2010, les petits rats étaient « massivement issus des franges les plus aisées et les plus cultivées de la population », avec 54% de parents occupant un emploi de cadre ou parmi les professions intellectuelles supérieures (alors qu’à l’époque cette catégorie ne représentait que 16,6% de la population active). L’auteur souligne notamment le poids de l’origine culturelle et artistique des élèves (beaucoup ayant des parents qui sont eux-mêmes artistes, architectes, journalistes, directeurs de théâtre etc.).

Rappelons – puisque le rapport Ndiaye-Rivière n’en donne aucun – les chiffres étonnants qu’analyse Joël Laillier dans Entrer dans la danse (CNRS Éditions, 2017): en 2010, les petits rats étaient « massivement issus des franges les plus aisées et les plus cultivées de la population », avec 54% de parents occupant un emploi de cadre ou parmi les professions intellectuelles supérieures (alors qu’à l’époque cette catégorie ne représentait que 16,6% de la population active). L’auteur souligne notamment le poids de l’origine culturelle et artistique des élèves (beaucoup ayant des parents qui sont eux-mêmes artistes, architectes, journalistes, directeurs de théâtre etc.). On n’est pas sûr de pouvoir percer le mystère. Notamment parce que les études historiques manquent, mais aussi parce qu’en matière de parcours de danse, les bifurcations peuvent survenir vraiment très tôt.

On n’est pas sûr de pouvoir percer le mystère. Notamment parce que les études historiques manquent, mais aussi parce qu’en matière de parcours de danse, les bifurcations peuvent survenir vraiment très tôt. Mais justement, il est possible que ces occasions de rencontre aient plutôt diminué qu’augmenté depuis trente ans.

Mais justement, il est possible que ces occasions de rencontre aient plutôt diminué qu’augmenté depuis trente ans. À quand remonte la dernière tournée en province du ballet de l’Opéra, compagnie qui se veut pourtant nationale ? Pourquoi, depuis plusieurs années, faut-il compter sur des initiatives annexes de membres de la troupe (comme 3e étage, la compagnie animée par Samuel Murez) pour voir des danseurs de l’Opéra de Paris se produire dans de petites salles d’Île-de-France ? On a vraiment l’impression qu’un crétin issu du marketing a convaincu un jour Brigitte Lefèvre et son équipe que l’Opéra étant une marque, il lui fallait devenir rare et exclusive, comme un sac à main Louis Vuitton.

À quand remonte la dernière tournée en province du ballet de l’Opéra, compagnie qui se veut pourtant nationale ? Pourquoi, depuis plusieurs années, faut-il compter sur des initiatives annexes de membres de la troupe (comme 3e étage, la compagnie animée par Samuel Murez) pour voir des danseurs de l’Opéra de Paris se produire dans de petites salles d’Île-de-France ? On a vraiment l’impression qu’un crétin issu du marketing a convaincu un jour Brigitte Lefèvre et son équipe que l’Opéra étant une marque, il lui fallait devenir rare et exclusive, comme un sac à main Louis Vuitton. Quoi qu’il en soit, et rétrospectivement, la fin des années Noureev et l’éviction de Patrick Dupond ont peut-être marqué le début d’une éclipse du ballet en tant que spectacle grand public, touchant au-delà du cercle des initiés, à travers les retransmissions télévisuelles, notamment.

Quoi qu’il en soit, et rétrospectivement, la fin des années Noureev et l’éviction de Patrick Dupond ont peut-être marqué le début d’une éclipse du ballet en tant que spectacle grand public, touchant au-delà du cercle des initiés, à travers les retransmissions télévisuelles, notamment. J’ai enfin lu le Rapport sur la diversité à l’Opéra national de Paris ! Qu’on me pardonne, au moment de sa parution, le style empesé et les poncifs enfilés comme des perles du texte signé par Pap Ndiaye et Constance Rivière m’ont fait caler au second paragraphe. Après avoir lu des platitudes du genre « tradition, excellence, pouvoir, tout cela a contribué à ce que l’Opéra soit, ou apparaisse, comme un lieu fermé, réservé, sur la scène comme dans les salles », j’ai laissé tomber et m’en suis tenu aux résumés faits, ici et là, dans la presse nationale.

J’ai enfin lu le Rapport sur la diversité à l’Opéra national de Paris ! Qu’on me pardonne, au moment de sa parution, le style empesé et les poncifs enfilés comme des perles du texte signé par Pap Ndiaye et Constance Rivière m’ont fait caler au second paragraphe. Après avoir lu des platitudes du genre « tradition, excellence, pouvoir, tout cela a contribué à ce que l’Opéra soit, ou apparaisse, comme un lieu fermé, réservé, sur la scène comme dans les salles », j’ai laissé tomber et m’en suis tenu aux résumés faits, ici et là, dans la presse nationale. Soyons clair, c’est le type même d’explication holistique qui repose sur un monceau de postulats invérifiables, sans pour autant s’ancrer dans le réel.

Soyons clair, c’est le type même d’explication holistique qui repose sur un monceau de postulats invérifiables, sans pour autant s’ancrer dans le réel. Implicitement, le rapport adopte donc un raisonnement de nature socio-économique. Cependant, les formulations adoptées reviennent à considérer le recrutement à l’École de danse comme s’il s’agissait de l’École Polytechnique. Écrire que sa gratuité « a permis un recrutement dans des milieux sociaux populaires au 19e siècle et jusqu’au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et parfois encore aujourd’hui » est pour le moins incongru.

Implicitement, le rapport adopte donc un raisonnement de nature socio-économique. Cependant, les formulations adoptées reviennent à considérer le recrutement à l’École de danse comme s’il s’agissait de l’École Polytechnique. Écrire que sa gratuité « a permis un recrutement dans des milieux sociaux populaires au 19e siècle et jusqu’au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et parfois encore aujourd’hui » est pour le moins incongru.