Jules Perrot (Diavolino) et Lucile Grahn (Catarina) dans Catarina, ou la Fille du bandit. Londres. 1846

Il est un exercice très périlleux dans le monde de la chorégraphie d’expression classique : c’est celui qui consiste à remonter une œuvre jadis célèbre mais aujourd’hui disparue. Les écueils sont en effet pléthore : de la disparition pure et simple de la chorégraphie, de la musique, voire des décors en passant par la trop grande abondance de matériel épars. Les résultats peuvent être des plus mitigés. Pierre Lacotte lui-même, reconstructeur inspiré de la Sylphide de Taglioni-Schneizoffer, a pu commettre quelques pièces de musée indigestes parmi lesquelles je compte son Marco Spada ou surtout sa Fille du Pharaon, une des têtes d’affiches du ballet du Bolshoï. La tentation de la reconstitution par le costume rencontre aussi souvent ses limites. La Belle au bois dormant d’ABT par Alexei Ratmansky, qui juxtapose les notations Stepanov conservées au Royaume Uni depuis le Révolution russe et une « reconstruction » de la production Diaghilev-Bakst de 1921, s’apparente à un exercice de taxidermie raté.

Aussi, la découverte de Catarina ou la fille du bandit (1846) – un ballet perdu de Jules Perrot, le chorégraphe non crédité de Giselle – par le danseur et chorégraphe russe Sergei Bobrov est-elle une bonne surprise.

*

* *

Jules Perrot avait créé Catarina à Londres en 1846 pour Lucile Grahn, la Sylphide d’August Bournonville. Fidèle à sa méthode, le danseur et maître de ballet avisé avait réuni, comme pour Giselle, les ingrédients susceptibles d’apporter le succès. Au XVIIe siècle, Catarina, fille d’un chef bandit décédé des Abbruzes, a pris tout naturellement la place de son père (l’occasion de monter un pas militaire pour femmes à mousquets qui n’est pas sans évoquer la Révolte au sérail jadis dansée par Taglioni). Elle est flanquée d’un lieutenant farouche et entreprenant, Diavolino, amoureux d’elle comme Iñigo l’est de Paquita dans le ballet créé la même année à Paris par Mazilier. Mais elle tombe amoureuse d’un peintre égaré, Salvatore Rosa (personnage historique). Le ballet, riche en rebondissements, conduira l’héroïne poursuivie par la police papale d’une taverne où elle joue à la soubrette et excite la jalousie d’une belle joueuse de castagnettes un tantinet délatrice, Florinda, à un atelier où elle fait le modèle (l’occasion pour un ballet blanc : le rêve du peintre) aux geôles romaines pour s’achever au beau milieu d’un pittoresque carnaval romain. L’œuvre de Perrot, très appréciée, qui a fortement inspiré Marco Spada (Mazilier, Auber, 1857), a été reprise à la Scala pour Fanny Elssler ainsi qu’à Saint-Petersbourg. En Russie, les reprises ont ensuite été supervisées par Petipa dans les années 1870 ou par Cecchetti à la fin des années 1880. La dernière version connue, celle de José Méndez, s’éloignait de la version de Perrot et n’a pas passé le cap du XXe siècle.

Le matériel à la disposition de Sergei Bobrov, ancien soliste du Bolshoï, était donc des plus lacunaires. Quelques gravures d’époque dont un célèbre portrait de Grahn en Catarina, des articles de presse élogieux, cinquante pour cent de la partition de Cesare Pugni et aucune notation chorégraphique. Beaucoup auraient renoncé. Mais monsieur Bobrov aime les causes difficiles. En juillet dernier, il proposait un Lac des Cygnes, très mal promu par la Seine Musicale à Paris, où il se proposait de revenir au Lac de Tchaïkovsky de 1877. L’ensemble était perfectible mais intrigant.

En 2021, alors directeur de la compagnie sibérienne de Krasnoyarsk, le chorégraphe avait recréé Catarina ce qui lui valut dans la foulée d’être nominé pour un prestigieux Masque d’Or.

Catarina (Natalya Bobrova) dans la production du théâtre de Krasnoyarsk. 2021. Photographie de la représentation au Bolshoï comme meilleur spectacle classique de l’année, Igor Zakharkin.

*

* *

Directeur artistique à Varna en Bulgarie d’une compagnie internationale de plus de soixante-dix danseurs (beaucoup d’Italiens, d’Espagnols et cinq Français), polyvalente (elle danse aussi bien dans les ballets que dans les intermèdes d’opéra ou encore dans les comédies musicales) et itinérante (elle accomplit des tournée au Royaume-Uni, au Brésil ou encore en Corée), Sergei Bobrov a décidé d’y remonter sa Catarina en ce mois de juin 2024.

Ne bénéficiant pas des moyens importants alloués aux compagnies russes, il lui a fallu réviser les ambitions à la baisse. Les imposants décors de Krasnoyarsk (avec notamment le premier tableau, doté d’un impressionnant double praticable pour évoquer le relief des Abruzzes, digne des décorateurs du XIXe siècle) font place à une porte antique fixe, quelques colonnes pour la couleur locale romaine, des projections de paysages changeant selon les actes et des pendrillons décorés sur deux faces. Le ballet perd aussi son acte médian. Pas d’atelier du peintre ni de prison, donc. Philosophe, Sergei Bobrov mentionne en passant que ce sont exactement les parties du ballet qui ont été parfois sacrifiées par Perrot lui-même quand les moyens alloués n’étaient pas au rendez-vous.

Pourtant, malgré cette amputation, le ballet Bobrov inspiré de Perrot reste une reconstruction pertinente et revigorante.

De la technique du temps de Perrot, on trouve des citations suffisantes pour se projeter dans le passé. Il y l’usage pour les principaux et les demi-solistes de la batterie. Dans sa variation de l’acte 1, Catarina exécute des gargouillades, un pas devenu fort rare sur scène de nos jours. Deux « amis », les excellents Giacomo Amazzini et Alessio Cavalera, dansent un duo qui multiplie les cabrioles battues. Les variations féminines se terminent le plus souvent par des pirouettes achevées à genou juste avant la fin de la musique.

Néanmoins, le chorégraphe ne s’interdit pas l’usage de conventions plus propres à soulever l’enthousiasme du public actuel. Les levés de jambes des filles et des garçons sont tout à fait contemporains par leur amplitude. Catarina, qui frappe le tambourin du pied comme Esmaralda dans le célèbre pas de deux de gala, fait son troisième acte dans un tutu à corolle plutôt 1890.

Catarina, Acte 1. Diavolino (Mirko Andreutti) et ses compagnons bandits. Théâtre de verdure, Varna. Courtesy of Varna International Ballet.

On n’y voit pourtant pas d’entorse car Sergei Bobrov a compris les équilibres qui régissent le ballet romantique, à commencer par la diversité des techniques qui rendent la narration vivante. À l’acte 1, pour le camps des bandits, le chorégraphe saupoudre de couleur locale la pantomime classique (les ballerines-Amazones qui font des échappés sur pointe, les bas de jambe moulés dans de coquettes guêtres boutonnées lors du pas stratégique). Les personnages reçoivent d’emblée une caractérisation technique. Au tendron Salvatore Rosa incombent les piqués arabesques et les coupés jetés (Vittorio Scole est très versé dans ce registre. Sa ligne est pure et son temps de saut aérien). À Diavolino reviennent les pas de caractère fortement teintés d’acrobatie (Mirko Andreutti, en plus d’avoir une pantomime captivante, mange l’espace avec ses temps de flèches et ses sauts cambrés dignes des danses polvotsiennes du Prince Igor). Pour le classique d’inspiration plus romantique, on est gratifié d’un très joli pas de deux de rivalité où Catarina (Natalya Bobrova, qui allie onctuosité et autorité) est écartelée entre Rosa et Diavolino : on apprécie particulièrement la combinaison où elle fouette de développé quatrième de face à quatrième de dos et fait évoluer une promenade sur pointe vers un tour attitude achevé en arabesque tout en restant positionnée entre ses deux amants rivaux.

Mais c’est sans doute l’acte 2 qui montre le plus de richesse de registres. Dans cette scène de la taverne, le timing comique est assez admirable. C’est que chaque personnage correspond à un emploi. Il y a, comme au XIXe siècle, les rôles plus purement pantomimes : l’officier qui pourchasse les bandits. Il y a un personnage bouffe : le duc d’Albano qui poursuit la belle Florinda de ses avances. On trouve aussi le demi-caractère comique : le Page, interprété par Luc Burns, saoulé et effeuillé par Diavolino en quête d’un déguisement plausible, finit même par exécuter un tourbillon arabesque qui n’est pas sans rappeler, de manière humoristique, la première apparition de Giselle au deuxième acte. Un duo irrésistible de musiciens soulographes à mandoline, tambourin et castagnettes (le Français Matias Gluck et José Lopez) épouse avec aisance le registre burlesque.

Catarina, acte 2. José Lopez et Matthias Glück (musiciens de la taverne). Registre burlesque. Courtesy of Varna International Ballet

On apprécie également que Sergei Bobrov ait conservé l’opposition dramatique et stylistique entre la fille sur pointe (Catarina) et celle en chaussures souple à talons (Florinda), typique du ballet romantique. Maria Salvagia interprète une très savoureuse danse aux castagnettes qui évoque la Cachucha d’Elssler dans le Diable boiteux tandis que Natalya Bobrova accomplit une exigeante variation à la mandoline avec des pirouettes sur pointe et développés à la seconde. Dans son Marco Spada, Pierre Lacotte a, à mon sens, commis une erreur en effaçant cette rivalité éminemment romantique (à l’origine conçue pour Amalia Ferraris et Carolina Rosati) afin de développer le rôle masculin qui donne son nom au ballet.

L’acte s’achève dans une joyeuse et diablement bien réglée confusion, à grand coups de lancers de tonneaux (les deux musiciens) et de pétarades de mousquets.

On est d’ores et déjà conquis. Le dernier acte, en plein carnaval de Rome, nous conduit à tombeau ouvert vers le dénouement. Les vingt-quatre Colombines et Polichinelles sont tirés au cordeau. L’épisode des bateliers à rames allie ainsi la grâce du pas de 6 de Napoli au comique de la Mistake Waltz du Concert de Robbins. On doit ce petit miracle à la maîtresse de ballet Natalia Matus-Markus ainsi qu’à son mari Alexandr, anciens interprètes de la compagnie Igor Moisseev, une formation réputée pour ses ensembles. Le professeur de la compagnie, Bakhytzhan Smagulov, s’emploie quant à lui à donner une lingua franca cohérente à ces professionnels venus de tous horizons.

Catarina (Acte 3). Maria Salvagio (Florinda) et Mirko Andreutti (Diavolino). Photographie Courtsesy of Varna International Ballet.

Le dénouement ? C’est un peu court, jeune homme !

Dernier cadeau de la soirée, Sergei Bobrov ne nous offre pas un mais trois dénouements reflétant la longue histoire du ballet. Personnellement, je vote pour le premier, conçu à Londres en 1846 pour Lucile Grahn. Cette version permet à Natalya Bobrova-Catarina, victime de la passion incontrôlée des hommes, de déployer ses authentiques talents dramatiques. Il y a dans la mort de l’héroïne un petit côté Sylphide (Catarina répète pour Salvator sa pose caractéristique d’Amazone au mousquet comme l’Elfe sa moue coquette pour James) qui aurait rencontré Giselle (Diavolino brisé de douleur n’étant pas sans évoquer Hilarion aux pieds du corps de Giselle). Pour autant, Catarina est, à la différence des autres héroïnes romantiques de ballet, une femme singulièrement forte et maîtresse de son destin. Une héroïne pour le temps présent, somme toute.

Catarina, Acte 3. Vittorio Scole (Salvator Rosa), Natalya Bobrova (Catarina), Mirko Andreutti (Diavolino). Fin Londres 1846. Photographie courtesy of Varna International Ballet.

Ainsi, dépassant la souvent fastidieuse ambition philologique, Sergei Bobrov nous a offert un ballet qui semble ne jamais avoir cessé d’être représenté et s’être enrichi des multiples strates de traditions successives apportée par des générations d’interprètes. La gravure a définitivement pris chair.

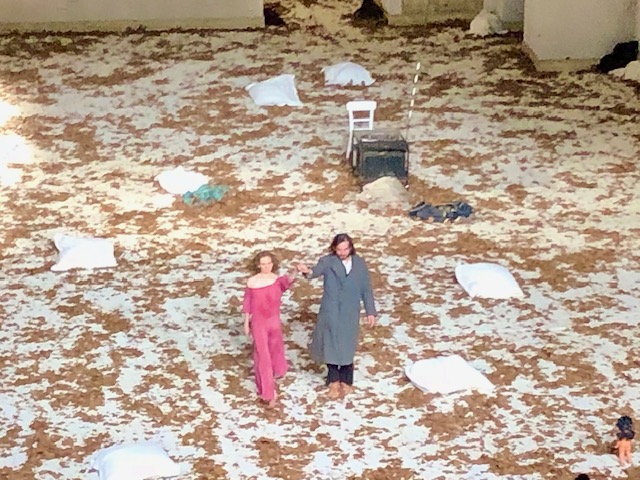

Catarina, Acte 1. Photographie Courtesy of Varna International Ballet.

*

* *

Catarina : A Romantic Heroine for our times

Jules Perrot (Diavolino) et Lucile Grahn (Catarina) dans Catarina, ou la Fille du bandit. Londres. 185+46

Recreating and restaging a once-famous/now-lost classical ballet from the past remains a challenge. This exercise is fraught with challenges and all kinds of traps. Just what do you do when there is not a trace left of the choreography, music, even the sets? How do you manage pull something out of that scattered plethora of little clues and bits of evidence that you do end up digging up in the archives? The results can be quite mixed. Pierre Lacotte himself — who was almost divinely inspired when he decided breathe life back into the Taglioni/Schneitzhoffer lost version of La Sylphide — also ended up gifting us quite a few quite indigestible “museum pieces,” including his Marco Spada and his The Pharaoh’s Daughter [regularly performed by the Bolshoï Ballet]. Revival via costume has its limits, too. Alexei Ratmansky’s Sleeping Beauty for ABT tried to mold and meld the Stepanov notation as preserved in the UK after the Russian Revolution into a sartorial reconstruction of the Diaghilev-Bakst production of 1921. The result smelled like a failed exercise in taxidermy.

Therefore, discovering this lost ballet by Jules Perrot (the famously un-credited co-choreographer of Giselle), Caterina, or the Bandit’s Daughter (1846) , as reimagined, stages, and presented in Varna by the choreographer Sergei Bobrov, proved to be a pleasant surprise.

*

* *

Jules Perrot had tailored Caterina in London, in 1846, around the talents of Lucile Grahn, Bournonville’s original Sylphide. True to his method, this experienced dancer and ballet master used, as he had for Giselle, all of the ingredients that would leave an audience begging for more. In the 17th century, Catarina (daughter of a bandit who has died before the curtain comes up) naturally takes over his fief. This is a pretext for an onstage military drill embodied by ballerinas brandishing muskets, something that at the time would have reminded the audience of Marie Taglioni dancing in at hit, La Révolte du Serail. Here Caterina is seconded by a dashing and enthused lieutenant called Diavolino. He is as smitten with her as Inigo is in with Paquita, in the ballet created by Mazilier in Paris the very same year.

But Catarina does not fall in love with Diavolino. She falls head over heels instead with an artist who has lost his way, Salvatore Rosa (real person, a painter who did make his mark on the history of art). This ballet, stuffed full of sudden plot twists, will send our heroine – chased by the Pontifical Police no less – to a tavern where she pretends to be a barmaid and arouses the jealousy of a castanet player, Florinda (who is playing both sides). Then Caterina is invited to the artist’s studio to be his model. This plot twist provides the occasion for a “White Ballet” aka The Painter’s Dream Comes Alive. And in another plot twist, Caterina finds herself incarcerated in a Roman jail only to end up only moments later participating in a picturesque scene during Rome’s Carnaval.

Perrot’s oeuvre, which was a hit with audiences, would obviously later serve as the inspiration for Mazilier and Auber’s 1857 Marco Spada. Caterina itself would be revived for Fanny Elssler, who would perform it in venues from Milan to Saint Petersburg. In Russia, revivals of this ballet would continue to be chaperoned by Petipa in the 1870’s and then by Cecchetti in the 1880’s. The last known version, staged by a José Mendez, seems to have been a far cry from Perrot’s original. It disappeared from the repertory by the beginning of the 20th century.

The material available for Sergei Bobrov, a former principal of the Bolshoï, to use here was then less than promising. A few old engravings that included a famous image of Grahn as Caterina, scattered positive reviews from the time, only fifty percent of the composer Cesare Pugni’s score findable, and not a drop of notated dance. Most people would have given up. But Alexeï Bobrov likes a challenge. Just this last July his Lac des Cygnes/Swan Lake could have found a larger audience in Paris as it sought to go back to the original first version of 1877. Alas, the venue, La Seine Musicale, did not even bother to mount a promotional campaign.

Bobrov had already (re)created Caterina, or the Bandit’s Daughter back in 2021, when he was director of the ballet company in Krasnoyarsk, Siberia. It was nominated for a “Masque d’Or” prize.

Catarina (Natalya Bobrova) dans la production du théâtre de Krasnoyarsk. 2021

*

* *

Now that he is artistic director in Varna, Bulgaria, of an international company comprising more than seventy dancers (many Italians and Spaniards, as well as five from France), Bobrov decided to revive his revival of Caterina this June. His company, used to going on tour just about anywhere from the UK to Brazil to South Korea — equally used to dancing in anything from the classics to opera divertissements to musical comedies — is up to the challenge.

Lacking the big budgets of Russian companies, Bobrov was forced to make certain cuts. This production says goodbye to the impressive sets from back then in Krasnoyarsk, including two massive upstage ramps — their style perfectly evocative of 19th century set design — that had been once used in the first tableau to invoke the landscape of the Abruzzi. Instead of that glamorous decor, we see an ancient-style gate fixed in place, some painted columns indicating local colour, projected images, as well as flats decorated on both sides that can pivot.

This ballet has also lost its second act. Salvatore Rosa’s painting atelier? The prison cell in Rome? Gone. But Sergeï Bobrov, not one to tilt at windmills, would be the first to point out that these are precisely the scenes that Perrot himself would cut when a theatre when resources were lacking.

Despite these cuts, Bobrov’s Perrot-inspired ballet is definitely relevant and vivifying.

One finds just enough citations of technique from Perrot’s time that allow one to be projected into the past, such as specific types of batterie given to the principals and demi-soloists. In her Act 1 variation, Catarina performs gargouillades, a step that is rarely seen these days on stage. The two “Friends,” the excellent Giacomo Amazzini and Alessio Cavalera, dive into a duo that comprises multiple cabrioles battues. The women’s variations often conclude with a soft landing to the knee after pirouettes just before the music ends.

However the choreographer does not deprive himself of the use of those newer elements that today’s audiences expect. The high extensions of the girls and boys are completely in line with today’s standards. As in the Esmeralda pas de deux we often see at galas, Caterina taps her high-held tamborine with her toe, and wears an 1890’s style half-tulip tutu for her third act.

Catarina, Acte 1. Diavolino (Mirko Andreutti) et ses compagnons bandits. Théâtre de verdure, Varna. Courtesy of Grand Opéra Varna.

None of this bothered us because Sergei Bobrov clearly understands the rules of Romantic ballet, starting with the way a variety of techniques are used in order to make a story come alive. During Act 1, in the scene at the bandits’ encampment, the choreography blends classic pantomime with a sprinkling of local color. (During the Pas Strategique, the ballerina-amazons do their échappés on pointe, their calves all encased in coquettish buttoned gaiters). Each character is endowed with its own characteristic technique. Piqués arabesques and coupés jetés become signature steps for the juvenile lead, Salvadore Rosa. (Vittorio Scole is an expert in this. His line is pure and his temps de saut and leaps are airborne). To Diavolino go the highly acrobatic character dances. (Mirko Andreutti, besides his delicious skill at pantomime, eats up the stage. His temps de fleches and his sauts cambrés are worthy of the Polovetsian Dances in Prince Igor). As for more classical Romantic traditions, we are treated to a very enjoyable “Rival Scene” where Catarina (Natalya Bobrova, creamy and authoritative in equal measure) is torn between Rosa and Diavolino. We particularly appreciated the combination where she whipped her developpé in fron into a fourth derrière, promenade, pirouette in attitude ending in arabesque…all while remaining positioned between her two rival suitors.

Act Two confirms, and expands upon, the variety of styles. The comic timing used in the Tavern Scene is a marvel because each character has a specific range. As in the 19th century, some roles are purely mime, such as that of the officer chasing after the bandits. There’s a clownish role: the Duke of Albano who keeps trying to impose himself on the beautiful Florinda. And then there’s a demi-caractère comic role: the Page, interpreted by Luc Burns, drunk and and stripped of his clothes, ends up spinning around backwards in arabesque which certainly – on a very funny level – will remind some in the audience of Giselle’s first appearance in Act Two. In addition to all this, an irresistible tandem of inebriated musicians replete with lute, tamborine, and castanets (Matias Gluck and José Lopez) marry the sublime to the ridiculous.

Catarina, acte 2. Hose Lopez et Matias Glück (musiciens de la taverne). Registre burlesque.

One also appreciates that Sergei Bobrov decided to keep the dramatic and stylistic contrast between a girl on pointe (Catarina) and one in low-heeled soft shoes (Florinda), something so typical of Romantic ballet. Maria Salvagia’s very tasty interpretation of the Castanets variation could only evoke images of Fanny Elssler’s famous Cachucha in Le Diable Boiteux couldn’t have been more different from Natalya Bobrova’s demanding Mandolin variation consisting of pirouettes on pointe and développés à la seconde. In my opinion, Pierre Lacotte made a big mistake in his Marco Spada when he skipped over this genre of ethereal versus earthbound female rivalry (the creators of those roles were Amalia Ferraris and Carolina Rosati) in order to concentrate instead upon developing and enlarging the role of the titular, and male, hero.

The act ends in joyous – and meticulously staged – confusion, replete with vats of wine launched by the two musicians and bursts of musket fire.

We were already completely won over. The last act, set during Carnival in Rome, races towards its conclusion. The controlled chaos of twenty-four Columbines and Pulcinellos cannot be beat. The Episode of the Oarsmen combines the grace of Napoli’s Pas de Six with the comic timing of Robbins’s “Mistake Waltz.” Let us give credit for these little miracles benefited to the shared expertise of Ballet Mistress Natalia Matus-Markus and her husband Alexandr, both former members of Igor Moiseyev’s troupe, a company famed for its ensemble dancing. The ballet master, Bakhytzan Smagulov, has clearly assured that this company made up of dancers from around the world “speaks the same language.”

Catarina (Acte 3). Maria Salvagio (Florinda) et Mirko Andreutti (Diavolino). Photographie Vera Medvedeva.

The finale? A bit too short, young man!

As a final surprise, Sergei Bobrov regales us with not one but three finales in keeping with the long evolution of this ballet. I myself vote for number one, created for the original 1846 Lucile Grahn London production. This one gives Natalya Bobrova’s Caterina, victim of men’s uncontrollable passion, the opportunity to display her fine dramatic talents. The death of the heroine brings to mind no only that of La Sylphide (Catarina strikes her pose as amazon with musket for Salvator the same way the sprite posed coquettishly for James) but also that of Giselle: Diavolino, broken by grief, is a Hilarion grieving at Giselle’s feet). However, Caterina is also quite unlike most other of the heroines in ballets of the Romantic era. She is unusually independant and never stops being the mistress of her own destiny. Caterina is a heroine for our time, in fact.

Catarina, Acte 3. Vittorio Scole (Salvator Rosa), Natalya Bobrova (Catarina), Mirko Andreutti (Diavolino). Fin Londres 1846.

By daring to image something richer than mere pedantic historical reconstruction, Sergei Bobrov offers the audience the feeling that they are watching a ballet that had never gone out of repertory, one that had – as always happens – naturally absorbed all the little new tweaks that each generation of dancers will bring to a classic. An engraving has come to life.

Catarina, Acte 1. Photographie Courtesy of Grand Opera Varna.

Translation by Fenella

As we trod in a daze down the stairs of the Palais Garnier after an uninterruped 1 hour and 50 minutes, the elegant Italian who had been sitting next to me apologized for having repeatedly kept checking the time on her bright phone in the dark. Ten minutes in, she’d already felt as if she was being personally tortured. Her day had already been long and painful enough. Then a delightful older Parisian lady I know bounced over and declared emphatically that she had been practically lifted out of her seat and insisted she we would go out for a drink to celebrate such a galvanizing theatrical experience. A usually luminous young woman we three know seemed out of breath: energized, confused, and alarmed. Before she carefully slipped away from us, Maria whispered that her thoughts — About men? About women? About anything? — had just been turned completely upside down by this, the first time she had ever seen a ballet by

As we trod in a daze down the stairs of the Palais Garnier after an uninterruped 1 hour and 50 minutes, the elegant Italian who had been sitting next to me apologized for having repeatedly kept checking the time on her bright phone in the dark. Ten minutes in, she’d already felt as if she was being personally tortured. Her day had already been long and painful enough. Then a delightful older Parisian lady I know bounced over and declared emphatically that she had been practically lifted out of her seat and insisted she we would go out for a drink to celebrate such a galvanizing theatrical experience. A usually luminous young woman we three know seemed out of breath: energized, confused, and alarmed. Before she carefully slipped away from us, Maria whispered that her thoughts — About men? About women? About anything? — had just been turned completely upside down by this, the first time she had ever seen a ballet by