L’œil du balletomane est toujours à l’affut de la présence de la Danse dans les expositions parisiennes. Au dernier trimestre de l’année 2025 et débordant sur l’année 2026, une série d’entre-elles pas directement reliées à ce monde ont néanmoins réservé quelques bonnes surprises. Les liens sont plus ou moins ténus mais nous ont offert de fructueuses occasions de réfléchir ou de s’émouvoir.

Jacques-Louis David (Musée du Louvre, jusqu’au 26 janvier 2026).

Jacques-Louis David, maître du néoclassique, enragé révolutionnaire et chantre de Napoléon Ier, n’est pas exactement un peintre qu’on relierait à la danse. Pourtant, dans la très riche et cependant lacunaire exposition du Louvre (les grands formats ont dû être laissés en place dans les galeries du musée et le célèbre portrait de Lavoisier est resté à New York), deux tableaux ont attiré mon attention.

*

* *

Jacques-Louis David : « Le Serment des Horace ». 1784. Huile sur Toile. 330 x 425 cm.

Le premier n’est autre que le Serment des Horaces, une des premières toiles où David, qui revient alors de son séjour à la villa Médicis de Rome, atteint une certaine maturité de style. Le tableau, inspiré par la pièce de Corneille, dépeint le moment où le père des Horaces demande à ses trois fils de jurer de combattre sans pitié les trois frères Curiaces, pourtant étroitement liés à eux par des liens sentimentaux et matrimoniaux. Horatius, le père, est placé au centre, brandissant les épées avec une certaine grandiloquence tandis qu’à gauche du tableau, les trois frères, alignés à la manière d’un camée antique, tendent le bras en signe d’acceptation. A droite, se trouve un groupe pathétique de femmes, dont l’héroïne Camille, la sœur qui sera assassinée par son frère pour avoir maudit Rome à la vue du sang des Curiaces sur sa tunique de vainqueur.

La tragédie de Corneille avait donné lieu assez tôt à une adaptation chorégraphique. En 1714, un des spectacles des Grandes nuits de Sceaux, chez la duchesse du Maine, est encore présenté comme une des premières tentatives, inaboutie, de ballet d’action. Mais le ballet qui nous intéresse est plus tardif et, contrairement aux Horaces de 1714, son chorégraphe est bien connu. Il s’agit de Jean-Georges Noverre qui, alors maître de ballet à l’Opéra, a connu avec Les Horaces un de ses échecs les plus retentissants. La France, patrie du ballet à entrées et de la danse noble, fut en effet réticente à acclimater le ballet d’action à Paris. Noverre fit toute une carrière en Europe, et notamment en Autriche, avant d’être imposé comme maître de ballet à l’Opéra par son ancienne élève, Marie-Antoinette, devenue reine de France. Contrairement à ses concurrents à l’Opéra, Jean Dauberval et les frères Gardel (Maximilien et Pierre), Noverre restait attaché aux sujets sérieux. Le public ne suivait donc pas toujours. Dans Médée et Jason, créé à Stuttgart et joué à Paris quelque années plus tard, le meurtre des enfants sur scène avait choqué le public parisien d’autant qu’il rentrait en contradiction avec la règle des trois unités.

J.J. Engel : « Idées sur la geste et l’action théâtrale ». 1788-1789. La malediction de Camille.

Dans Les Horaces de Noverre, c’est notamment la pantomime de Camille transposant les vers suivant

Qu’elle-même [Rome] sur soi reverse ses murailles,

Et de ses propres mains déchire ses entrailles »

qui fit réagir le public.

Un témoin du temps, Engel, raconte :

[La scène] était mimée de la manière suivante par mademoiselle Heinel : d’abord la danseuse pointait le fond de scène (apparemment pour indiquer où Rome était censée se trouver), puis elle secouait son autre main furieusement vers le sol, après quoi elle ouvrait soudainement non un monstrueux museau mais sa petite bouche, pour y porter son poing fermé à plusieurs reprises comme si elle voulait voracement le dévorer. La plupart des spectateurs éclatèrent de rire tandis que d’autres était complètement perdus en conjecture sur la signification [de cette pantomime] ».

C’est ainsi qu’en dépit d’interprètes de premier ordre : mademoiselle Heinel, Maximilien Gardel, Marie-Madeleine Guimard ou Gaëtan Vestris, le ballet tragique de Noverre ne connut que 9 représentations avant de quitter à tout jamais le répertoire.

Le Serment des Horaces. Détail.

Dans son ouvrage « The Ballet of the Enlightment » (1996), l’éminent historien Ivor Guest conclut que cette tentative malheureuse « a donné au jeune artiste Jacques-Louis David, l’inspiration pour créer sa célèbre peinture du Serment des Horaces ». L’allégation parait un peu tirée par les cheveux. Le tableau de David a été présenté en 1785 quand l’échec des Horaces datait de janvier 1777. Le jeune David aurait pu être marqué par l’une des rares représentations du ballet mais il était depuis 1775 à la Villa Médicis depuis l’obtention du célèbre Prix de Rome. Il aurait fallu qu’il soit de retour dans la capitale en janvier. C’est possible mais Guest ne cite pas de sources convaincantes dans son ouvrage pour étayer son affirmation.

Figure du vieil Horace. Etude pour le Serment des Horaces, 1784. Bayonne, musée Bonnat-Helleu.

Néanmoins, on ne peut nier qu’il y a dans le serment des Horaces un aspect sinon dansé du moins théâtral. Ceci nous rappelle que la spécificité du ballet d’action de Noverre a été d’utiliser la pantomime théâtrale (celle de l’Anglais David Garrick ou des acteurs du Français Lekain et mademoiselle Dumesnil) au lieu d’avoir recours à celle de la commedia dell’arte comme son concurrent et opposant Gasparo Angiolini. Et lorsqu’on regarde la geste du vieil Horatius présentant les épées, le salut d’acceptation des trois frères ainsi que les poses dolentes des femmes, on ne peut s’empêcher d’envisager les manuels de pantomime théâtrale qui existaient à l’époque et qui, il est vrai, ont infusé le ballet d’action naissant.

Lezioni di declamazione d’arte teatrale. Antonio Morrocchesi. 1832. Pantomime « Pitié, grand Dieu! ».

Cité par Flavia Pappacena.

Mademoiselle Guimard dans « Le premier navigateur » de Maximilien Gardel (1785) : application de la pose « Pitié grand Dieu » en piqué arabesque.

Cité par Flavia Pappacena.

Le jeune David a t’il vu Les Horaces de Noverre ? Peut-être pas. Mais il a pu être influencé par la gestuelle théâtrale qui avait cours à l’époque sur la scène du Français. Cependant, cette observation fonctionnerait tout autant pour « Brutus et ses Fils » (1789) ou « Les Sabines (1796-1799).

*

* *

Dans cette même exposition, il faut faire un bond dans le temps pour voir un autre tableau relié, de manière ténue, au monde de la danse. Mars désarmé par Vénus (1824) est en effet le dernier grand format réalisé par David, exilé à Bruxelles depuis la chute de l’Empire. Le ressentiment des Bourbons de la Restauration fut tel qu’ils refusèrent le retour de la dépouille du peintre sur sa terre natale après son décès le 29 décembre 1825.

Jacques-Louis David : « Mars désarmé par Vénus ». 1824. Huike sur toile. 308 x 265 cm.

Le tableau se veut un manifeste néoclassique au moment où ce style se fige dans l’esthétisme (on présente souvent ce tableau comme une charge contre Ingres, élève de David) et où commence à poindre le Romantisme. Il correspond exactement à l’esthétique chorégraphique du temps, celle par exemple de Pierre Gardel qui tint d’une main de fer l’Opéra pendant près de quarante ans. Les ballets anacréontiques de Gardel, bénéficiant de l’allégement du costume à l’antique, de l’abandon progressif des talons pour le chausson souple et du maillot pour simuler la nudité, ont fait le bonheur des balletomanes à l’Opéra. Marie Miller, la femme de Gardel brilla notamment dans Psyché ou encore le Jugement de Pâris, des œuvres mettant en scène la déesse Vénus.

En dépit de sa corrélation avec les sujets de la danse préromantique, l’ultime tableau de David laisse cependant un peu perplexe : l’image elle-même semble figée. Le dieu Mars, de face, est assis sur un lit de repos, ses attributs virils occultés par deux colombes posés à l’endroit stratégique. La déesse Vénus, elle aussi sur le lit, présente son dos et son postérieur nus au spectateur et s’apprête à couronner son amant d’une couronne de roses. Pendant ce temps, les Grâces au second plan emportent le casque, l’épée, l’arc et le bouclier du dieu de la Guerre qui tient cependant toujours une lance dans sa main droite. A l’arrière-plan, un portique classique aux colonnes corinthiennes dorées ferme l’espace de cette Olympe sucrée. Les couleurs sont un peu acides (le bleu du ciel, le drap pourpre du lit) et les poses un tantinet statiques. A droite, la Grâce à l’arc et au bouclier se tient dans une position bizarre, entre la face et le profil, qui s’apparente presque aux conventions de représentation de l’art égyptien. Son regard planté dans le public nous met presque en position de voyeur face à cette collection de nudités. Fenella, qui m’accompagne, me fait même remarquer que les couronnes de fleurs des nymphes ressemblent furieusement à celles de la Sylphide. C’est vrai. C’est un peu comme si on avait mis Taglioni ou Grisi à p… .

Pourtant, le tableau nous interpelle pour une autre raison. Aux pieds de Mars, le regard lui aussi planté dans le public, le jeune Cupidon délace la sandale du dieu de la guerre. L’enfant correspond à tous les critères de l’idéal classique : le cheveu bouclé, les traits réguliers, l’œil grand et le regard bleu perçant.

Pourquoi cet intérêt ? C’est que dans un autre ouvrage de référence ancien, « Artists of the Dance » (première parution en 1938 !), Lilian Moore raconte une anecdote à propos de ce tableau.

En 1821, sur la scène de La Monnaie, un ballet connut un certain succès. Il s’intitulait La Naissance de l’Amour et de Vénus. Dans le rôle du charmant Cupidon, un jeune garçon de cinq à six ans faisait ses débuts dans la chorégraphie de son père Jean : il s’agissait de Lucien Petipa qui, quelques années plus tard, devait créer le rôle d’Albrecht dans Giselle.

« Mars désarmé par Vénus » (détail). Le jeune Lucien Petipa?

La famille Petipa était en effet dans la capitale belge où Jean, un élève de Blache alors directeur du ballet à la Monnaie, avait obtenu un poste de premier danseur. En 1821, il présentait déjà ses premières chorégraphies avant de devenir lui-même, à la mort de son mentor, maître de ballet. Selon Moore, le vieux David, exilé à Bruxelles, aurait non seulement vu et été inspiré par le ballet pour peindre sa dernière œuvre mais il aurait surtout fait poser le jeune Lucien pour lui donner les traits de l’Amour qui occupe le premier plan de sa toile.

Lucien Petipa dans le Ballet de Gustave III. 1833

L’hypothèse est séduisante. Contrairement au serment des Horaces, David était bien dans la ville où a été représenté le ballet et Lucien, célèbre pour sa beauté classique, visible encore dans ses jeunes années à l’Académie royale de musique, a un petit air de famille avec l’enfant souriant du testament pictural du peintre.

« Se no è vero, è ben trovato » me murmure en souriant ma charmante accompagnatrice.

*

* *

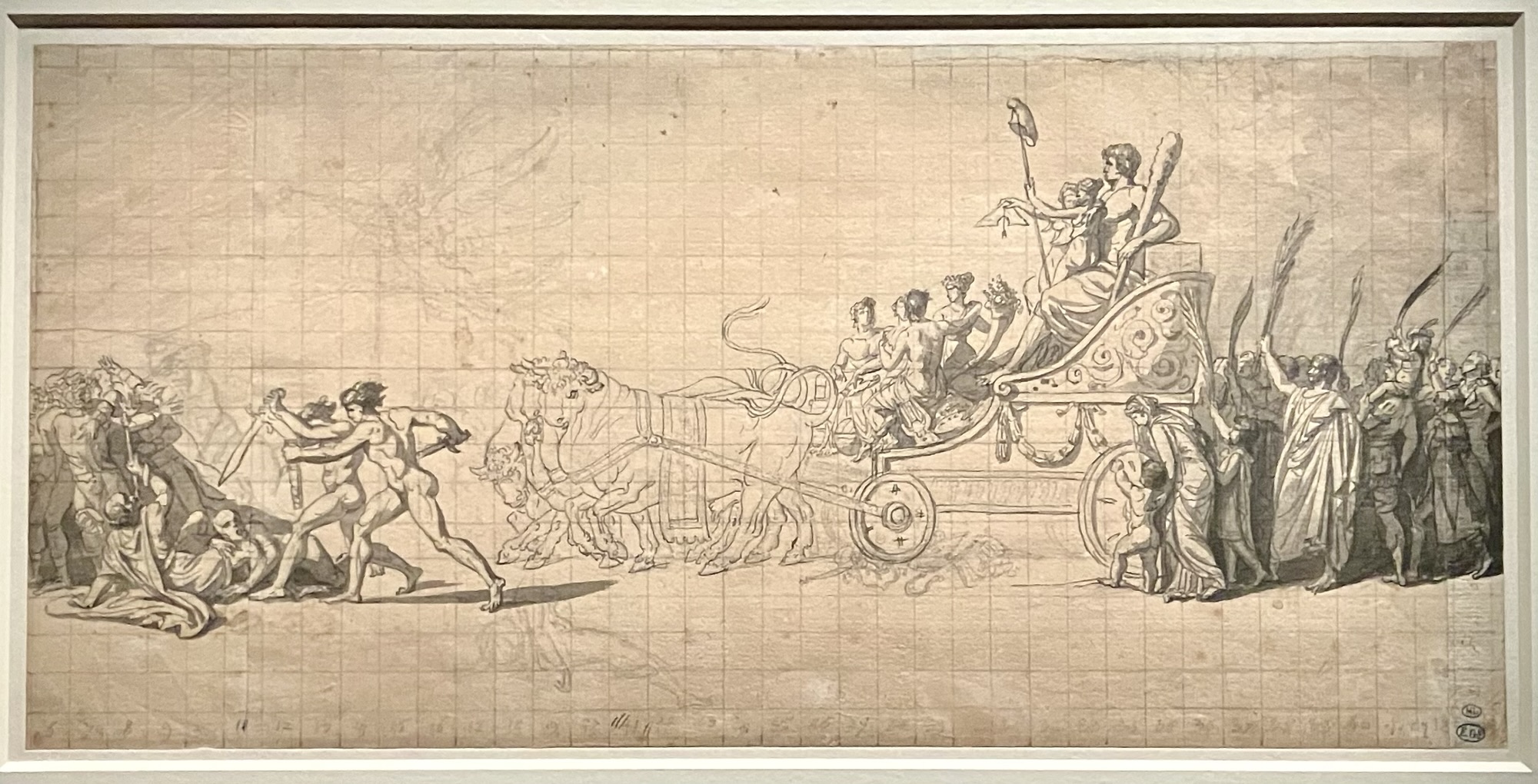

Jacques-Louis David : « Le Triomphe du Peuple français sous les traits d’Hercule ». Mine de plomb, graphite, plume, encre noire, lavis gris, mis au carreau. Vers 1794.

Avec un soupir, on retourne donc vers le seul lien plausible à défaut d’être indiscutable de David avec l’Opéra présenté dans cette exposition. Il s’agit du lavis d’une scène de triomphe antique tirée au carreau : « Le Triomphe du Peuple français sous les traits d’Hercule ». Cette esquisse serait un projet de rideau de scène pour Le Théâtre des Arts, le nom de l’Opéra pendant la Révolution, qui venait de quitter le Théâtre de la Porte Saint Martin pour rejoindre le Théâtre Richelieu. Il ne fut jamais réalisé.

C’est peu, mais c’est déjà ça.

Notre Dame de Paris (Maurice Jarre, Roland Petit), Ballet de l’Opéra de Paris. Opéra Bastille. représentations des 9, 10, 23 et 30 décembre 2025.

Notre Dame de Paris (Maurice Jarre, Roland Petit), Ballet de l’Opéra de Paris. Opéra Bastille. représentations des 9, 10, 23 et 30 décembre 2025.