A Biarritz, à la Gare de Midi, en ce dimanche de juin où le ciel était d’humeur chafouine, se tenait la finale de la quatrième édition du concours de jeunes chorégraphes de ballet, organisé par le Ballet de l’Opéra National de Bordeaux et le Centre Chorégraphique National Malandain Ballet Biarritz. Ce concours, avec pour les lauréats l’opportunité de remporter des résidences de création au Ballet de Bordeaux, au Ballet du Rhin et, cette année, au Ballett X de Schwerin en Allemagne ou encore d’obtenir des bourses (dont le très généreux prix de « Biarritz / Caisse des dépôts » : 15000€) est une occasion de tester le pouls de la création d’expression classique au sens large.

Finale Concours de Jeunes Chorégraphes de Ballet #4 © photo Olivier Houeix

*

* *

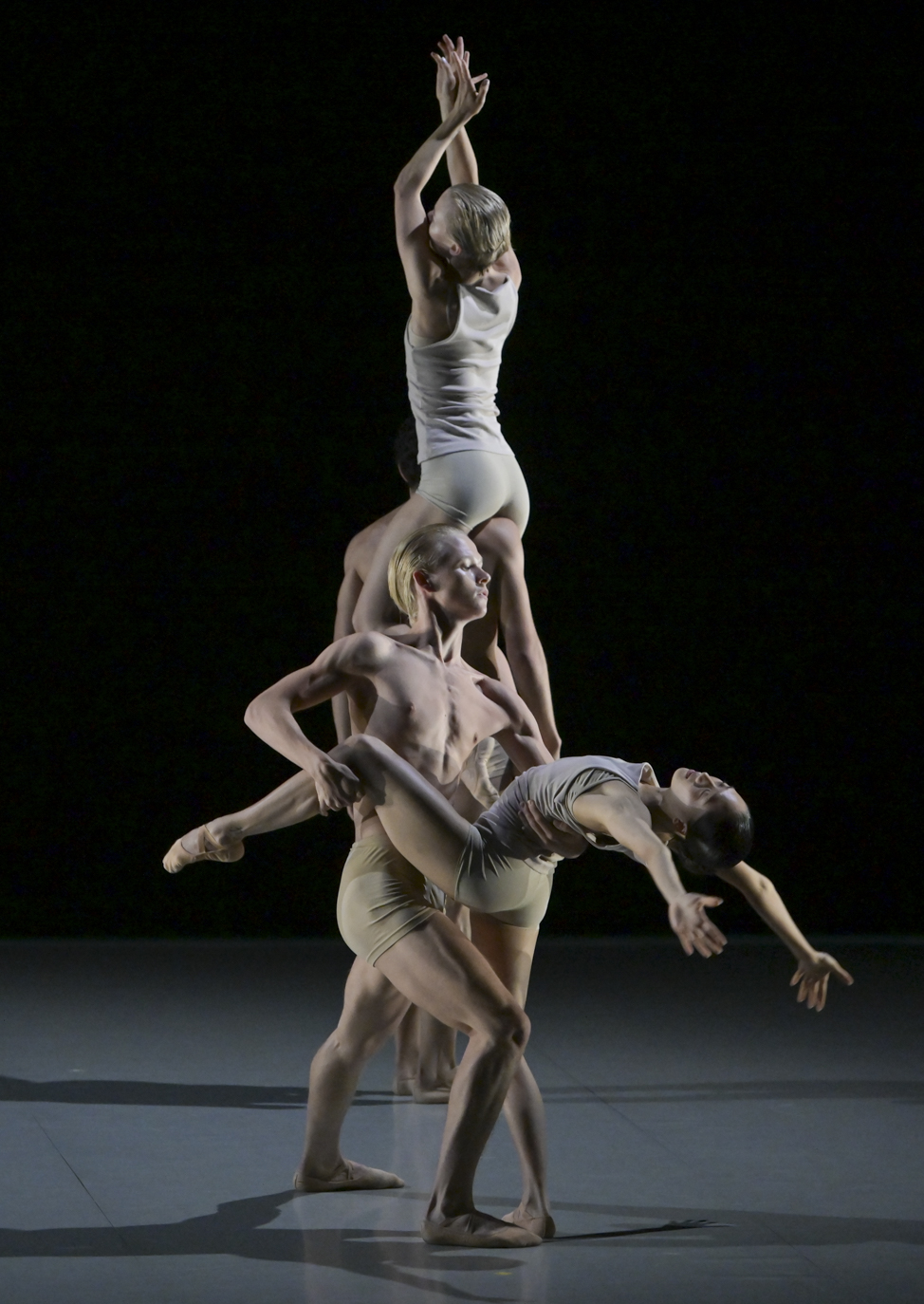

Comme pour la troisième édition, il y a deux ans, on remarque et on apprécie le beau sens de la composition dont font preuve les finalistes. Toute cette jeune génération sait, sur ces pièces d’un peu plus d’une dizaine de minutes, pour 4 à 6 danseurs, organiser des entrées et des sorties de scène de manière fluide et créer des effets de masse mouvante avec leurs interprètes. C’est le cas par exemple pour la pièce du Suisse Benoît Favre (Prix du Public : 3000€), 30 ans, Second Nature où les trois couples, qui apparaissent d’abord dans une position statuaire très Rodin, les filles juchées sur l’épaule de leur partenaire, se retrouvent à un moment agglutinés en une sorte de magma mouvant ; une image assez efficace.

Second Nature. Benoit Favre. Photographie Olivier Houeix.

Dans la pièce du Duo Créatif, réunissant la Tchèque Vera Kvarcakova et le Français Jérémy Galdeano, qui obtient le prix des professionnels (5000€) et la résidence 2024-2025 au CCN – Ballet de l’Opéra national du Rhin, Blíz, on apprécie particulièrement un moment où deux groupes de trois danseurs se lovent les uns sur les autres de part et d’autres d’un carré lumineux projeté au sol. Pour le reste la gestuelle employée est assez conforme à celle déjà observée chez Benoît Favre. Les finalistes utilisent tous une technique « post classique » héritée des expérimentations de William Forsythe dans les années 90 et du lyrisme sombre et acrobatique de Jiri Kylian durant la même période.

Bliz. Le Duo créatif (Vera Kvarcakova – Jeremy Galdeano). Photographie Olivier Houeix.

Les six danseurs et danseuses en short bardés de cuir de Blíz développent une chorégraphie aux décentrements forsythiens, dansent parfois sur les genoux, oscillent entre souple liane (gracieux ports de bras) et ballet mécanique à force de brusques changements de position. Le glissé au sol, l’alternance ou la juxtaposition de danses exécutées au ralenti ou très rapidement, les portés « astronaute » (où le partenaire semble flotter sans destination apparente) sont de mise. On remarque aussi une tendance issue de la danse contemporaine à demander aux danseurs de fixer leurs yeux dans le public pour briser la distance.

Overload. Manoela Gonçalves.Photographie Olivier Houeix.

La mouture 2024 du concours s’est également montrée particulièrement « à la pointe ». Trois des pièces présentées intégraient des interprètes qui utilisaient la technique des pointes, si attachée au ballet classique. A chaque fois, ces artistes se mélangeaient à d’autres sur demi-pointe : volonté d’opposition de techniques ou difficulté à trouver des professionnels assez avancés dans cette pratique ? Dans Overload, une pièce où les quatre danseurs adoptent des postures anxieuses, Manoela Gonçalves, récipiendaire du Prix jeune public et du Prix ville de Biarritz – Caisse des dépôts oppose une fille en noir sur pointes à une autre sur demi-pointes. La grammaire de la pointe nous semble un peu limitée. La jeune chorégraphe fait faire des piétinés et de lentes promenades arabesque à son interprète. C’est peu ou prou le même vocabulaire de base qu’emploie le très jeune Lasse Graubner, 24 ans, dans I am lost to the world, même s’il se propose courageusement de dégenrer la pointe en faisant danser un garçon au très beau cou de pied et au beau lyrisme. Sa pièce n’est pas sans promesses. Il fait rentrer une fille en nuisette qui marche très naturellement, le dos un peu voûté bien qu’elle porte des chaussons de pointe. Dommage que son ballet tombe à la fin dans ce lyrisme un peu grandiloquent qu’appellent souvent les lieder de Mahler qu’il utilise (le chorégraphe est aussi danseur à Hambourg chez Neumeier, passionné par ce compositeur).

I am lost to the world. Lasse Graubner. Photographie Olivier Houeix.

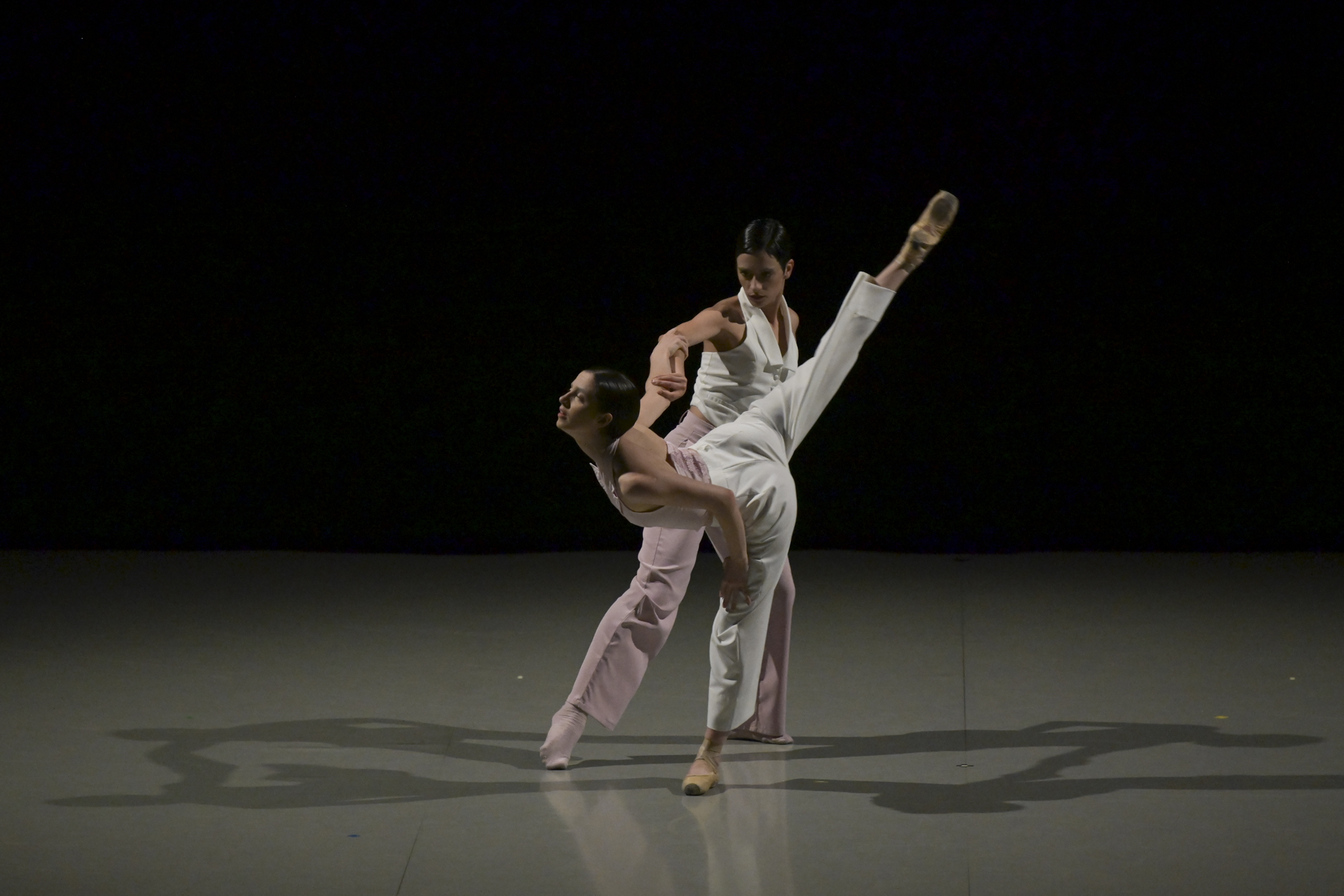

Pour périlleux qu’il soit, le choix de Lasse Graubner d’utiliser Mahler était presque rafraichissant tant les autres concurrents usaient et abusaient des montages sonores à base de musique en ostinato et voix off. Ana Isabel Casqhuilho, la gagnante de la Résidence de création à Bordeaux, réunit un peu toutes les tendances observées pendant cette après-midi de découverte chorégraphique. A deriva, dansé notamment par une interprète sur pointes faisant face à une collègue sur demi, développant une belle gestuelle fluide, toute en oscillations des bras et du buste et prompte à la démonstration de la laxité de l’ensemble des interprètes, se pose sur une partition à mouvement perpétuel entrecoupée par la récitation en voix off d’extraits de la Déclaration universelle des droit de l’Homme de 1948.

On se demandera ce que ces beaux corps sanglés de coquets costumes rosés ont à voir avec ce texte emblématique ainsi qu’avec la déclaration d’intentions du programme parlant d’émotion commune en dépit des différences extérieures.

A deriva. Ana Isabel Casquilho. Photographie Olivier Houeix.

La déconnexion de la plupart des créations observées avec leur glose de programme nous a paru assez flagrante à l’exception peut-être du ballet de l’Italienne Lucia Giarratana, If you hold him close, you hear soft sweet sounds, qui colle à son sujet. Quatre gaillards en blanc adoptent une gestuelle mécanique, faite d’oscillations brusque du chef au son d’une machine à écrire remplaçant l’ordinateur qui, nous dit une voix off, « is broken ». La chorégraphie mécanique sait montrer également une certaine fluidité. Les danseurs semblent actionner les départs de mouvements de leurs partenaires. Le groupe ressemble parfois à des clusters qui cherchent à se recomposer dans le bon ordre pendant un reboot informatique.

If you hold him close, you hear soft sweet sounds. Lucia Giarratana. Photographie Olivier Houeix.

*

* *

Le palmarès est annoncé après le visionnage de l’aimable film à Dive, malin et arty, inspiré de la pièce Art de Yasmina Reza et du bleu d’Yves Klein, que Sophie Laplane, lauréate du prix du public et des professionnels il y a deux ans, a réalisé avec les danseurs du Scottish Ballet.

On souhaite à tous les participants une carrière fructueuse lorsqu’ils auront inventé, à force de créations pour des compagnies d’expression classique qui se font hélas de plus en rares, un univers personnel libéré des conventions et automatismes héritées de leur formation.