L’œil du balletomane est toujours à l’affut de la présence de la Danse dans les expositions parisiennes. Au dernier trimestre de l’année 2025 et débordant sur l’année 2026, une série d’entre-elles pas directement reliées à ce monde ont néanmoins réservé quelques bonnes surprises. Les liens sont plus ou moins ténus mais nous ont offert de fructueuses occasions de réfléchir ou de s’émouvoir.

Exposition Paul Poiret : « La mode est une fête ». Musée des Arts décoratifs. 25 juin 2025-11 janvier 2026.

Paul Poiret a bénéficié l’été et l’automne dernier d’une exposition rétrospective au Musée des Arts décoratifs : « Paul Poiret : la Mode est un fête (26 juin 2025-11 janvier 2026). On y est allé un peu à la dernière minute et on ne le regrette pas.

Visiter l’exposition Paul Poiret au Arts décoratifs, c’était approcher le monde du ballet sans jamais tout à fait le toucher.

Paul Poiret costumé pour Les Fêtes de Bacchus. 1912.

*

* *

Né en 1879 dans une famille de drapiers parisiens, Paul Poiret a eu une carrière de météorite de l’orée des années 1910 à 1925. Visionnaire, il fit abandonner le corset aux femmes en les habillant de robes sophistiquées mais fluides, à la différence de son patron éphémère, Jean-Philippe Worth.

Paul Poiret. Costume travesti de Hussard, corset et chausson de pointe de Cléo de Mérode.

Pourtant, au début de l’exposition du musée des Arts Décoratifs, le regard était attiré par deux, voire trois instruments contentifs. Une vitrine exposait un chausson de pointe, et … un corset très galbé ménageant une taille de guêpe aux antipodes du style attaché au célèbre couturier alors en herbe. Le costume de hussard de théâtre, accompagné sur un mur voisin d’un dessin de la main de Paul Poiret du temps où il travaillait chez Jacques Doucet, appartient à la queue de comète du travesti théâtral et chorégraphique. Il était en effet de bon ton, depuis l’époque romantique tardive, d’habiller les figurantes (aussi appelées « marcheuses », un vocable également utilisé dans la prostitution) ou les danseuses dans des costumes masculins qui mettaient savamment en valeur leurs attributs féminins (notamment la taille et la poitrine). Ce goût pour le travesti s’était développé au point de pratiquement tuer la danse masculine à l’Opéra. Vers 1900, date supposée où ce divertissement napoléonien aurait été mis en scène à la grande boutique, il n’y avait plus guère qu’un danseur masculin technicien en activité, Léo Staats.

Le cartel mentionnait qu’il s’agissait d’un costume de théâtre de la collection de la très célèbre beauté 1900 et danseuse de l’Opéra, Cléo de Mérode. A l’époque, celle du directeur Pedro Gailhard, un ancien baryton très hostile au ballet, la mode était en effet aux proto reconstitutions de danses du passé. Cléo de Mérode s’y produisit souvent, plutôt dans les rôles féminins, d’autres danseuses, à l’allure moins délicate, lui servant de partenaire. Ces danses allaient bien à une personnalité chorégraphique qui marqua plus pour son allure que pour sa technique académique même si elle était sans doute supérieure à ce qu’on a bien voulu en dire plus tard.

*

* *

Paul Poiret. Turban. Vers 1911-1913

Ce monde du travesti et de la danse essentiellement féminine était déjà prêt à être balayé par l’aventure des Ballets russes de Serge de Diaghilev. Pourtant, là encore, Paul Poiret bien que semblant au centre de cette mouvance, y est paradoxalement exogène.

A regarder les luxueux manteaux de velours et soie, à admirer ce turban à plumes et à strass exposé dans la même vitrine que le travesti napoléonien, on se croirait transporté dans les mille-et-une nuit du Shéhérazade de Fokine. A l’étage, une aquarelle presque parodique de Georges Lepape représente une odalisque bondissante qui pourrait être bien Ida Rubinstein ou encore Tamara Karsavina. On apprend pourtant qu’il s’agit de Denise, la femme de Poiret.

L’exposition offre d’ailleurs une section entière sur les ballets russes. La fameuse aquarelle du Harem de Léon Bakst pour Shéhérazade, iridescente comme un vitrail, est exposée aux côté de photographies de Karsavina en Zobéide. Le premier étage de l’exposition nous gratifie aussi de dessins de mode de la maison Poiret par Jules Barbier ou encore Erte, ces personnalités qui ont également artistement documenté les premiers feux des Ballets Russes.

Non loin de là, on apprend que Poiret, qui déclina son offre aux parfums, aux arts décoratifs et à l’ameublement, une innovation à l’époque, a commandé des boutons de manteaux et des plats à Maurice de Vlaminck et des imprimés pour tissus à Raoul Dufy. Comme Diaghilev, Poiret aimait à s’associer à des artistes plasticiens.

L’une des pièces de résistance de l’exposition était d’ailleurs une robe espagnole semi-rigide réalisée en 1921 par Natalia Gontcharova, collaboratrice des ballets russes (qui créera la production des Noces de Nijinka en 1923) pour la danseuse contemporaine Karyatis, proche de Poiret. La danseuse interpréta notamment ce solo sur une musique de Granados à l’Oasis, le théâtre de verdure situé dans les jardins de la maison de couture Poiret.

Natalia Gontcharova et Muolle Rossignol, costumier. Costume de danse. 1921.

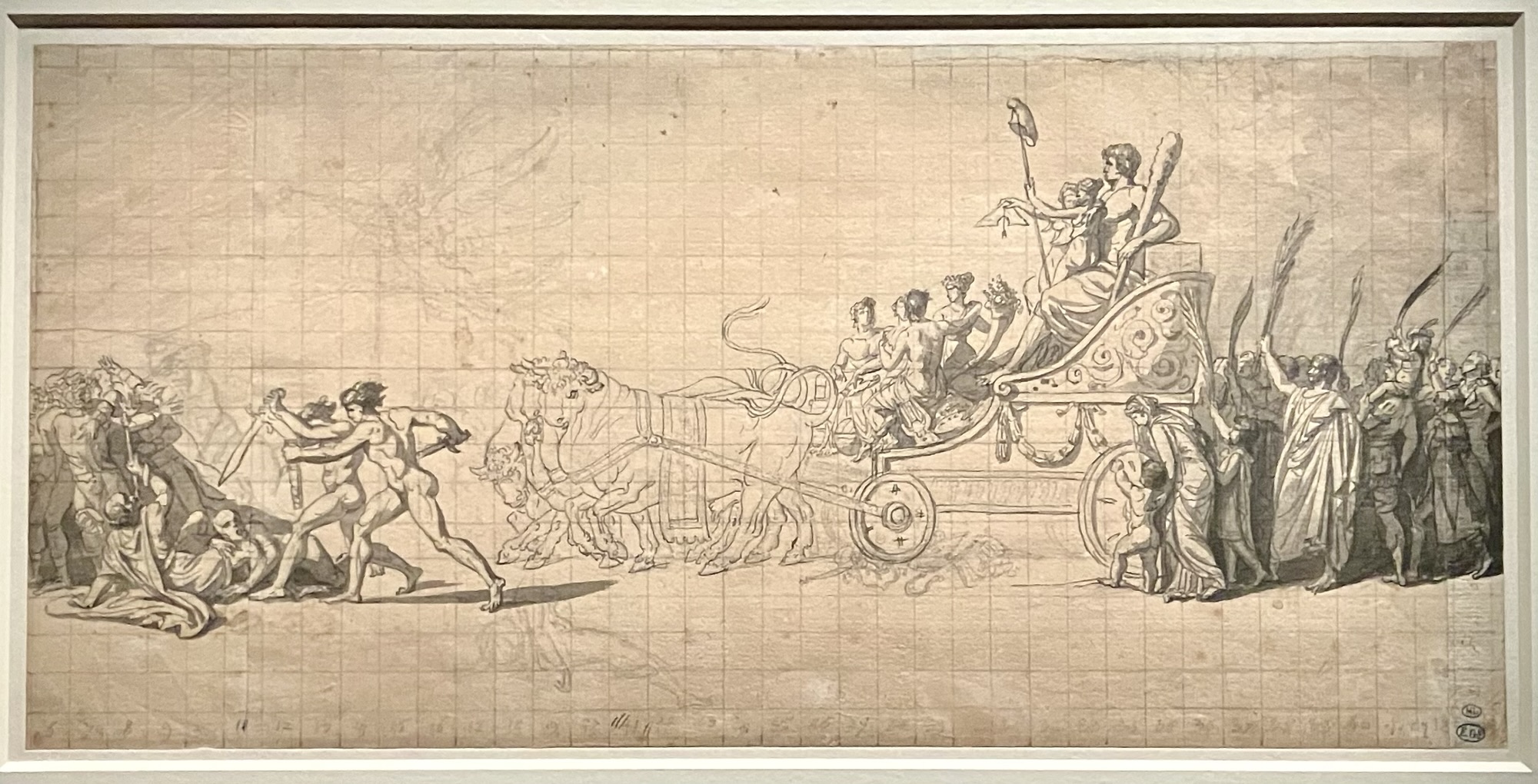

Pourtant, Paul Poiret ne fut jamais sollicité par le célèbre impresario russe pour une de ses créations. Paul Poiret semble avoir entretenu avec les Ballets Russes des relations ambivalentes. Parmi les grandes fêtes mondaines costumées organisées par Poiret évoquées au deuxième étage de l’exposition, la Mille-et-deuxième nuit a été organisée le 24 juin 1911 alors que Paris résonnait encore du choc de Shéhérazade de Fokine et de Bakst. L’année suivante, Les Fêtes de Bacchus au pavillon Butard, dont on conserve notamment le costume de Paul Poiret lui-même ainsi qu’un très délicat costume de Bacchante aux plissés Fortuny, a lieu alors que sont créés d’une part L’Après-midi d’un Faune de Nijinsky et d’autre part le Daphnis et Chloé de Fokine.

Il n’en reste pas moins que dans sa biographie parue en 1930, alors que sa maison de couture avait périclité, Poiret écrit :

«Je fus frappé par les Ballets Russes, je ne serais pas surpris qu’ils aient eu sur moi une certaine influence. Il faut pourtant que l’on sache bien que j’existais déjà et que ma réputation était faite avant celle de monsieur Bakst […]. Il y avait peu à tirer de ses créations théâtrales (…] trop excessives pour inspirer un couturier qui travaille dans le réel°».

Un comble de la part de celui qui fut cruellement accusé par Coco Chanel de ne pas habiller les femmes mais de les costumer…

Tamara Karsavina en robe du soir de Paul Poiret. Londres, 1910.

A défaut d’avoir costumé les Ballets Russes, Paul Poiret semble pourtant avoir paré ses ballerines à la ville. Feuilletant le catalogue de l’exposition, on tombe en effet sur un portrait photographique de Tamara Karsavina. L’icône des ballets russes porte une robe sombre mais translucide agrémentée de motifs géométriques et floraux en perles de verre qui ne nous est pas inconnue. On décide de rebrousser chemin et elle est en effet là, présentée sur une planche inclinée : la fine mousseline de soie noire de 1910 ne supporterait sans doute plus la traction des perles. Ce n’est pas la robe de Karsavina, mais le modèle qu’elle portait sur la photographie londonienne de 1910.

Robe du soir de 1910. Satin de soie, mousseline de soie brodée et tubes de verre.

On quitte ainsi l’exposition comme effleuré une dernière fois par le monde du ballet…