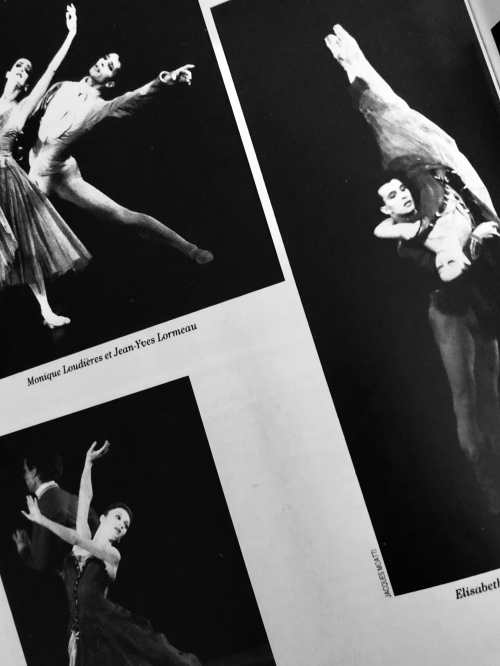

Pourpoint de Rudolf Noureev pour Siegfried (1989)

Lac d’indifférence

Le saviez-vous? L’opéra de Paris rend hommage à Rudolf Noureev. En effet, le 6 janvier dernier précisément, cela a fait 30 ans que le mythique danseur, chorégraphe directeur nous a quitté.

L’Opéra de Paris restant l’Opéra de Paris, c’est bien entendu un hommage en pente descendante. Les 10 ans de la disparition de Noureev avaient été l’occasion d’une prestigieuse soirée de gala ; les 20 ans d’une soirée que Les balletotos avaient qualifiée « d’enterrement de seconde classe ».

Pour cette nouvelle décennie qui s’achève, tandis que la bibliothèque de l’Opéra célébrait les comédies (beaucoup)-ballets (trop peu) de Molière, les vitrines des espaces publics exposent depuis quelques semaines des costumes des grandes productions Noureev de ballets. La plupart d’entre eux sont des avatars récents disponibles au central costumes, souvent moins fouillés et luxueux que leurs ancêtres de la création des productions. Raymonda acte 3, à qui on a maladroitement voulu donner la position iconique de « la claque » et qui a plutôt l’air de se gratter la caboche, n’est finalement qu’une pâle copie du costume de la production de 1983, qui ressemblait de près à une carapace en or repoussé.

Mis à part deux costumes de Washington Square, le seul artefact « d’époque », est le pourpoint de Rudolf Noureev dans son Lac des cygnes, porté, selon l’affichette, en 1989, l’année de son départ de la direction de la danse.

Le Lac des cygnes… justement le seul ballet de Noureev présenté pour cette saison 2022-2023 qui marque les 30 ans de sa disparition. Le seul ballet d’ailleurs qu’on peut qualifier de « grand classique » qui sera au programme tout court. C’est Kenneth MacMillan, lui aussi disparu il y a trois décennies, qui semble donc à l’honneur avec deux ballets dont une entrée au répertoire. Ceci est certes dû au hasard des reprogrammations post-Covid, mais avouons que l’effet est assez fâcheux.

« L’ardoise magique-Opéra » face à son répertoire chorégraphique serait-elle en marche? Selon la blogosphère, José Martinez aurait déclaré juste après sa nomination, « il n’y a pas qu’une version du Lac des cygnes ». Des dires non vérifiés. Dans une intervention plus récente sur France Musique, l’étoile-directeur se montre d’ailleurs plus attaché que cela à l’héritage Noureev ouvrant même la perspective d’une reprise de Casse-noisette ; mais sait-on jamais ?

Autant dire que nos Balletotos se sont jetés sur la série de Lacs programmée en décembre comme de pauvres affamés. Ils ont assisté à sept représentations et ont en conséquence pu voir chacune des cinq distributions officielles proposées par la maison. Tout le monde n’a pas commenté sur toutes les distributions. Nous rétablissons donc ici une certaine diversité des points de vue.

*

* *

Duos lacustres

Cette reprise a été marquée par la verdeur des Siegfried, la compagnie étant cruellement en défaut d’étoiles masculines disponibles.

Le seul duo étoilé aura finalement été celui de la première, réunissant Valentine Colasante et Paul Marque, qui avaient chacun dansé les rôles principaux lors de la mouture 2019. James, féru des premières, a donc ouvert le bal le 10 décembre et a salué un couple « crédible dans l’incarnation, émouvant dans le partenariat ». De son côté, le 22 décembre, Cléopold a aimé le cygne « animal et charnel » de Valentine Colasante, « moins oiseau que femme, se mouvant avec la douceur d’un duvet de plumes ». Fenella a également été séduite par le cygne de Colasante. Elle note que, dans le prologue, « les bras de la ballerine, battent devant et derrière en un mouvement circulaire qui lui donne un air d’affiche Art nouveau peinte par Mucha ». À l’acte 2, elle rejoint Cléopold dans sa vision très terrienne du cygne : « très difficile d’expliquer combien Colasante est à la fois ancrée et légère », son oiseau « est pris dans l’entre deux, comme s’il était en train de se noyer ». L’Odette de Colasante serait une « reine de douleur », aux plumes coupées, qui a déjà perdu tout espoir de s’envoler ».

Tous nos rédacteurs s’accordent pour célébrer la maturité artistique et scénique acquise par Paul Marque depuis la dernière reprise du Lac. « Il n’a désormais plus besoin de (très bien) danser pour être remarqué. Il insuffle aussi bien dans sa danse que dans sa pantomime de la respiration ». Fenella apprécie la façon dont il utilise tout son corps avec « une énergie pleine et ouverte à l’image de ses arabesques, cambrées, prises de la hanche, qui expriment une forme d’attente douloureuse ou de prescience».

Pablo Legasa (Rothbart), Dorothée Gilbert (Odette-Odile) et Guillaume Diop (Siegfried)

La deuxième distribution, quant à elle, réunissait Dorothée Gilbert, ballerine déjà confirmée dans le rôle et le très jeune et très en vue Guillaume Diop. James, le 14 décembre et Cléopold le 23 apprécient tous deux la distribution à des titres différents. Le premier célèbre surtout la ballerine, trouvant le danseur un tantinet trop « jouvenceau » dans le rôle, tandis que le second passe au-dessus de ce déséquilibre de maturité grâce au Rothbart éminemment freudien de Pablo Legasa.

Jack Gasztowtt, Myriam Ould-Braham et Marc Moreau. Saluts.

Le troisième couple, vu le 16 décembre, est celui qui a peut-être le moins séduit. Myriam Ould-Braham dansait avec le premier danseur Marc Moreau en remplacement de son partenaire de prédilection, Mathias Heymann, initialement prévu. Cléopold n’a pas adhéré au sage et minéral prince de Moreau et a tonné contre le cygne noir sans charme ni abatage de sa danseuse favorite. Il réalise à l’occasion qu’il ne peut pas vraiment croire au cygne blanc s’il n’y a pas de cygne noir. Fenella rejoint plus ou moins notre intransigeant barbon. Selon elle, « Siegfried-Moreau n’aspire pas à la vie. En clair, Freud dirait qu’il est refoulé ». À l’acte 2, « il réagit néanmoins d’une manière quasi viscérale au moment où Odette Ould-Braham pose ses mains sur son avant-bras ». À l’acte 3, « il essaye d’enflammer la salle, mais se retrouve face à un cygne noir qui a éteint la lumière […] Plus de délicieuses œillades comme lors de la dernière série de Lac, juste … la mire ». Moins sévère, James écrit : « Même en méforme, Myriam Ould-Braham émeut par l’éloquence de ses bras, la douceur de ses regards et la délicatesse de son partenariat avec Marc Moreau ».

Thomas Docquir (Rothbart), Héloïse Bourdon (Odette-Odile) et Pablo Legasa (Siegfried).

Le duo le plus attendu de la série, entouré de folles (et sommes toutes irréalistes) rumeurs de nomination, réunissait pour une unique date, le 26 décembre, deux premiers danseurs initialement non prévus sur les rôles principaux. Héloïse Bourdon, peu vue ces dernières saisons, retrouvait un rôle qui lui avait déjà été donné lorsqu’elle n’avait que 19 ans. Elle dansait aux côtés de Pablo Legasa dont c’était la prise de rôle.

Cléopold a été conquis par l’intensité dramatique du couple, par la maîtrise sereine de la ballerine ; un peu moins par les petits arrangements que le danseur s’est ménagé dans la chorégraphie aux deux premiers actes. James de son côté dit : « c’est la ballerine qui m’impressionne le plus : outre le physique, si éthéré qu’il en devient idéel en cygne blanc, il y a le mélange de grâce et de force (technique) qui vous tient en haleine. En Siegfried Legasa, on voit pleinement les promesses, mais l’interprète m’a donné parfois la déroutante impression de ne pas aller au bout de ses effets ». De son côté, Fenella écrit, « dès le prologue, Bourdon rend extrêmement clair qu’elle a été atteinte par un tir de flèche ». À l’acte 2, « le corps de la ballerine est confus de la meilleure manière qui soit, à la fois cherchant à aller vers son prince mais s’en trouvant toujours éloigné par l’appel du magicien ». Notre rédactrice se montre fascinée par « le phrasé, les sauts silencieux, les élégantes lignes et l’intelligence dramatique » de Pablo Legasa. « Le solo méditatif de l’acte un ? Vous auriez pu entendre une épingle tomber ».

À l’acte 3, le cygne noir d’Héloïse Bourdon est décrit par Fenella comme « félin, contrôlé, très aguicheur et enjoué tandis que Legasa bondit de joie ».

Amandine Albisson et Jeremy-Loup Quer

Enfin, les Balletotos ont commencé l’année en finissant la série du Lac. C’était avec la dernière distribution réunissant Amandine Albisson et Jeremy-Loup Quer.

James, qui a écrit sur ce couple, se montre plus réceptif au cygne d’Albisson qu’il a pu l’être dans le passé même celui-ci n’est toujours pas « son cygne de prédilection » car il lui trouve « trop d’épaules ». Un peu échaudée par cette formulation, Fenella écrit « L’Odette d’Albisson est plus qu’une nageuse. Elle brasse frénétiquement l’eau en arrière lorsqu’elle rencontre le prince. Et comme quelqu’un en hyper-oxygénation, son cygne ensuite ralentit le mouvement comme pour essayer de suspendre le moment où le prince lui jure son éternel amour ». Fenella apprécie également la fibre presque « maternelle » que déploie la danseuse, « qui fait tinter la lecture freudienne de Noureev ».

Comme James, Fenella reconnaît la maîtrise technique de Jeremy-Loup Quer mais trouve son Siegfried « passif, presque masochiste ». Cléopold, de son côté, apprécie chez Quer « sa batterie très ciselée et ses lignes très Opéra ». Le danseur le laisse néanmoins froid durant les deux premiers actes et une grande partie du troisième où il n’a d’yeux que pour l’Odile « chic et charme » d’Amandine Albisson. Néanmoins le désespoir de Siegfried-Jeremy, « quand il pose ses mains sur sa tête puis mime à sa mère ‘J’ai juré !’ avant de s’effondrer comme une masse » entraîne notre exigeant rédacteur dans le quatrième acte. À l’instar de ses collègues, Cléopold est très ému par le dénouement du ballet, lorsque Odette est retournée sur l’escalier de fond de scène : « pendant la dernière confrontation entre Siegfried et Rothbart, Albisson n’est pas debout en train de faire des piétinés. Elle se tient agenouillée dans la position de la mort du cygne et on ne peut détacher son regard d’elle. Seule la dernière passe entre Quer et le Rothbart de Thomas Docquir, très violente, nous arrache à sa contemplation ».

ROTHBART(S)

Pablo Legasa : Rothbart

La version Noureev du Lac des cygnes se caractérise notamment par un développement du rôle du magicien Rothbart qui a été fondu avec le précepteur Wolfgang de l’acte 1. À l’acte 3, quittant une sa grande cape, le magicien s’immisce dans le pas de deux et il est gratifié d’une variation rapide brillante truffée de pas de batterie et de tours en l’air enchaînés. Le rôle de Rothbart ne se limite néanmoins pas à cette brève explosion de technique. Le danseur qui l’incarne doit installer le doute dans l’esprit du spectateur dès l’acte 1.

Autant dire qu’il faut distribuer des danseurs avec une certaine envergure. Jadis créé par Patrice Bart, Rothbart a été endossé par Noureev lui-même. Par la suite, Wilfried Romoli l’avait fait sien. Dans la période la plus récente, François Alu l’a dansé avec succès. Il était d’ailleurs prévu sur cette reprise avant sa démission – pas si – surprise.

À l’instar du casting des Siegfried, le double rôle du magicien aura été interprété par pas mal de nouveaux venus. Jeremy-Loup Quer, notre Siegfried du 1er janvier faisait presque figure de vétéran du rôle de Rothbart pour cette mouture 2022. Le danseur, « plein d’autorité sereine en précepteur et menant très bien sa variation avec une pointe d’acidité » selon Cléopold, « cornaque Siegfried-Marque » selon James. « Jeremy-Loup Quer [à la fin de l’acte 1] passe sa main autour du col de son élève, juste à la lisière entre le tissu et la peau, comme s’il lui posait un collier. L’effet est glaçant ».

Voilà un effet qui n’a pas particulièrement attiré l’attention de Cléopold qui a vu Quer un autre soir. Il remarque cependant un geste similaire accompli par le Rothbart de Pablo Legasa qui selon lui, fut le magicien le plus abouti de cette reprise.

Jack Gasztowtt : Rothbart le 16 décembre

Jack Gasztowtt, qui officiait aux côtés de Myriam Ould Braham et de Marc Moreau (16 décembre) atteint les prérequis techniques du rôle mais ne convainc pas forcément dramatiquement. Cléopold le trouve inexistant à l’acte 1 et regrette le manque de connexion du trio à l’acte 3. Plus réceptive, Fenella le compare à un « calme et malsain accessoiriste » à l’acte 1, et trouve qu’à l’acte 4 « il essaye de ressembler à la chauve-souris de la Nuit sur le Mont Chauve de Fantasia. C’était mignon » … Praise indeed !

Thomas Docquir était notre Rothbart pour deux distributions : Bourdon-Legasa et Albisson-Quer. Encore sous l’émotion du Rothbart de Legasa, Cléopold trouve les contours dramatiques du Rothbart de Docquir imprécis le 26 mais se montre plus convaincu le 1er janvier notamment lors du combat final de l’acte 4. Fenella trouve également que le jeune danseur a grandi dans son rôle le 1er janvier : « Dès le prologue, son Rothbart glisse au sol comme un danseur géorgien et ses battements d’ailes ont gagné en autorité. Lorsqu’il apporte l’arbalète à la fin de l’acte 1, c’est plus comme s’il donnait au prince le mode d’emploi pour mettre fin à ses jours. Un vrai coup de poignard au cœur ».

De son côté, selon James, « seul Thomas Docquir n’a presque pas flanché sur une des réceptions de la redoutable série de double-tours en l’air de l’acte noir ».

Thomas Docquir : Rothbart les 26 décembre et 1er janvier.

Accessits, confirmations, admiration : cette saison de Rothbart est globalement une bonne cuvée qui murira bien.

Peut-on dire la même chose des…

Pas de trois de l’acte 1

Il semblerait que nos trois rédacteurs n’aient jamais vraiment trouvé leur combinaison idéale. James écrit : « Dans le pas de trois, Roxane Stojanov manque de charme, mais Axel Maglioano impressionne par ses entrelacés et son manège, tandis qu’Hannah O’Neill livre sa variation avec style (10 décembre). Quelques jours plus tard, le trio formé par Aubane Philbert (en avance sur la musique), Silvia Saint-Martin (essoufflée sur les temps levés de la coda) et Antoine Kirscher (qui finit une réception en sixième) se montre techniquement à la peine le 14 décembre. Ce sera mieux un autre soir (le 26) ».

Cléopold s’est montré aussi peu conquis. Le 16, il ne l’est pas par le trio Sarri-Scudamore-Duboscq et l’a écrit. Fenella, qui ne partage pas son avis, les a trouvé « légers comme des plumes ; Scudamore avec du souffle sous les pieds, et Sarri et Duboscq se répondaient l’un l’autre ». Le 22 est le soir où Cléopold se montre le plus satisfait : « Sarri est plus posé que le 16, Stojanov a une danse enjouée et musicale. Enfin O’Neill est très féminine et primesautière ». Pour les trois dernières dates cléopoldiennes, Antoine Kirsvher dansait « le rôle du monsieur », toujours trop tendu et sec pour séduire.

Fenella aura également beaucoup vu le nouveau premier danseur et le moins qu’on puisse dire, c’est que le charme n’opère pas. Le 1er janvier, elle nous dit « Kirscher veut trop vendre sa soupe. Ç’en est laid. Mains tendues et écartées, réceptions bruyantes, amusicalité occasionnelle et lignes approximatives». N’en jetez plus ! Dommage, car pour cette matinée ultime, notre rédactrice a un coup de cœur pour les demoiselles : « Inès McIntosh est un trésor ; féminine avec de longues lignes, une haute arabesque et des temps de sauts joyeux aux réceptions silencieuses. On pourrait en dire de même de la trop rare Marine Ganio ».

On est un tantinet inquiet de la pénurie de danseurs masculins sur ce pas de trois. On pourrait s’interroger sur la présence d’Audric Bezard, premier danseur, dans la danse espagnole pratiquement un soir sur deux. Lorsqu’on regarde la distribution de Kontakthof qui jouait en même temps à Garnier, on reconnaît un certain nombre de danseurs qui se sont déjà illustrés dans le pas de 3, voire dans le rôle de Siegfried : Axel Ibot, Florimond Lorieux, Daniel Stokes. Il n’était peut-être pas judicieux de programmer une pièce avec une distribution fixe pour une longue série quand le Lac se jouait à Bastille…

Naïs Dubosc, Andrea Sarri et Bianca Scudamore (le 16 décembre)

Silvia Saint Martin, Antoine Kirsher et Aubane Philbert

« Grands », « Petits » et Caractères

On retrouve de ces incongruités dans les distributions des rôles demi-solistes. Que faisait Bleuen Battistoni dans la Czardas (qu’elle dansait élégamment) quand, à l’instar d’Antoine Kirscher, elle est montée première danseuse au dernier concours de promotion ? On pourrait se poser la même question face à la présence de Roxane Stojanov ou Héloïse Bourdon dans les 4 grands cygnes. Les quatuors de petits cygnes en alternance ont fait leur effet. Cléopold a un petit faible pour celui réunissant Marine Ganio, Aubane Philbert, Caroline Robert et Clara Mousseigne le 1er janvier.

Dans les danses de caractère, la Czardas était dansée par le corps de ballet avec le bon poids au sol comme d’ailleurs la Mazurka. Les solistes ont eu des fortunes diverses. Dans les messieurs, Antoine Kirscher est à la peine le 16. Axel Magliano et Jack Gasztowtt sont beaucoup plus à leur affaire respectivement aux côtés d’Aubane Philbert (le 22) et de Caroline Robert (le 23), cette dernière donnant sa représentation la plus enjouée le 1er janvier aux cotés de Kirscher.

La danse espagnole a eu aussi ses hauts et ses bas. Audric Bezard avait le pied mou en début de série puis s’est bien rattrapé. Le 1er janvier, le quatuor Bezard-Legasa-Drouy-Fenwick avait même du peps.

La Napolitaine a été bien illustrée sur la plupart des représentations. Le 16, Cléopold et Fenella s’accordent sur les qualités de plié et sur l’énergie d’Hugo Vigliotti mais diffèrent quant à la demoiselle. Bianca Scudamore n’est décidémment pas la tasse de thé de Cléopold mais il se laisse néanmoins plus séduire lorsqu’elle danse aux côtés d’Andrea Sarri (le 22/12 où il remplace Vigliotti). Andrea Sarri forme un couple savoureux le 23 avec Marine Ganio. Mais c’est finalement la représentation du 1er janvier qui recueille tous les suffrages. Fenella célèbre le passage « rendu palpitant par Ambre Chiarcosso et Chun-Wing Lam à la fois espiègle et clair de ligne. Adorables ! ». Pour Cléopold, « Lam (que n’a-t-il été distribué dans le pas de trois !) est primesautier et a du feu sous les pieds. Chiarcosso est à l’unisson avec ses jolies lignes et sa musicalité innée. Une petite histoire se raconte. La fin est très brusque et flirt ».

Cygnes

Mais il faut dire que le moment de bonheur sans partage aura été, encore une fois, les tableaux des cygnes. Le corps de ballet féminin garde cette discipline sans raideur qui permet de se projeter dans cette histoire fantastique.

La(es) foss(oyeurs)e

L’ensemble de la troupe a par ailleurs du mérite car il lui fallait triompher de l’orchestre de l’Opéra. Il y avait en effet longtemps qu’on avait eu à endurer une telle médiocrité de la part de la fosse. Le pupitre de cuivres en particulier nous a infligé tous les soirs des flatulences musicales. En termes de volatile, on était plus près du canard que du cygne. La direction de Vello Pähn était languide et sans relief. L’adage Odette-Siegfried de l’acte 4 était joué bien trop lentement.

*

* *

Le bilan global est au final en demi-teinte, un peu à l’image des costumes des danses de caractère de l’acte 3, dont les vieux rose et parme paraissent aujourd’hui bien délavés ; certains dateraient-ils de la création ? En 2024, cela fera 40 ans que Noureev créait son Lac à l’Opéra. Peut-être serait-il temps d’offrir à cette version, systématiquement reprise à Bastille, des décors à l’échelle de la scène et de nouveaux habits … On peut toujours rêver !

Don Quichotte (Minkus / Noureev). Ballet de l’Opéra de Paris. Représentation du 27 mars 2024.

Don Quichotte (Minkus / Noureev). Ballet de l’Opéra de Paris. Représentation du 27 mars 2024.

Palais Garnier, représentations des 3 et 15 mai – Ballet de l’Opéra de Paris; Musique et direction d’orchestre : Thomas Adès, Chorégraphie : Wayne McGregor, Décor et costumes: Tacita Dean; Lumières; Lucy Carter, Simon Bennison; Dramaturgie: Uzma Hameed

Palais Garnier, représentations des 3 et 15 mai – Ballet de l’Opéra de Paris; Musique et direction d’orchestre : Thomas Adès, Chorégraphie : Wayne McGregor, Décor et costumes: Tacita Dean; Lumières; Lucy Carter, Simon Bennison; Dramaturgie: Uzma Hameed

« Il revient, il revient ! ». En ce lundi 15 août, la rumeur se répand comme une traînée de poudre dans les couloirs de Garnier. En quelques minutes, elle passe du rez-de-chaussée à la rotonde Zambelli, tout en haut de l’édifice : Benjamin Millepied est dans les murs. Les petits rats qui traînent par-là (il y fait plus frais qu’à Nanterre) en font des yeux tout ronds. Quand déjà un autre bruit secoue l’atmosphère, dénoue les chignons et balaie les moutons des fonds de loge : « Elle revient, elle revient ! »

« Il revient, il revient ! ». En ce lundi 15 août, la rumeur se répand comme une traînée de poudre dans les couloirs de Garnier. En quelques minutes, elle passe du rez-de-chaussée à la rotonde Zambelli, tout en haut de l’édifice : Benjamin Millepied est dans les murs. Les petits rats qui traînent par-là (il y fait plus frais qu’à Nanterre) en font des yeux tout ronds. Quand déjà un autre bruit secoue l’atmosphère, dénoue les chignons et balaie les moutons des fonds de loge : « Elle revient, elle revient ! »

À la relecture de ce que j’avais écrit en

À la relecture de ce que j’avais écrit en